Artículos

Estrategias de reproducción social de unidades familiares de producción agropecuaria en el municipio de El Salvador (Cuba)

Resumen: El presente estudio tiene como objetivo comprender la lógica de estructuración de las estrategias de reproducción social de las unidades familiares de producción agropecuaria en el municipio cubano de El Salvador, perteneciente a la provincia de Guantánamo. Para ello, se emplearon el método tipológico y el estudio de casos múltiples, apoyados en la observación no participante, entrevistas en profundidad y grupales, así como en la utilización de softwares. El análisis realizado permitió reconstruir un esquema de tipologías de estrategias atendiendo a su perfil, jerarquización, trayectorias temporales y lógicas de estructuración en las diferentes etapas del ciclo de vida familiar. Los resultados develaron que las unidades familiares de producción agropecuaria estudiadas privilegian las de tipo relacional, económico-productivo y de bienestar material como centrales, frente a las de carácter sucesorio como secundarias. La indagación aporta conocimientos y herramientas útiles para la gestión gubernamental del desarrollo rural en el municipio seleccionado.

Palabras clave: Estrategias de reproducción social, Campesinos, Agricultura familiar, Ciclo de vida familiar, Método tipológico.

Socio-reproductive strategies of family farmers in the El Salvador municipality (Cuba)

Abstract: The objective of this study is to understand the structuring logic of the social reproduction strategies of family units of agricultural production in the Cuban municipality of El Salvador, belonging to the province of Guantánamo. To achieve this, the typological method and multiple case studies were used, supported by non-participant observation, in-depth and group interviews, as well as the use of software. The analysis carried out allowed us to reconstruct a scheme of strategy typologies taking into account their profile, hierarchy, temporal trajectories and structuring logic in the different stages of the family life cycle. The results revealed that the family units of agricultural production studied privilege those of a relational, economic-productive and material well-being type as central, compared to those of a succession nature as secondary. The investigation provides knowledge and useful tools for government management of rural development in the selected municipality.

Keywords: Strategies of social reproduction, Peasants, Family agriculture, Cycle of family life, Typological method.

Introducción

En las últimas décadas las estrategias de reproducción social de los agricultores organizados en unidades familiares han despertado un interés creciente dentro de los estudios rurales en América Latina. Los autores suelen destacar la capacidad de agencia de este actor para diseñar y combinar estrategias diversas según sus necesidades, conocimientos y características de los territorios. Por una parte, se han producido indagaciones centradas en los elementos económicos productivos que integran la lógica de estructuración de las estrategias familiares (Brossier, Chia, Marshall y Petit, 1997); de otro lado, se introducen conceptualizaciones sobre las estrategias espaciales, principales y complementarias adoptadas por determinadas organizaciones familiares (Tobío, 2002).

Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu (1988b, p. 70) las estrategias de reproducción social constituyen el “producto del sentido práctico”, una intencionalidad objetiva que no llega a ser asumida conscientemente. En sus estudios, este autor define diversos tipos de mayor alcance, siempre como un sistema de estrategias que están estrechamente vinculadas y cronológicamente articuladas; declara que el “sujeto de las estrategias de reproducción” es la familia; y hace alusión a las estrategias de inversión biológica, económica (incluye las estrategias matrimoniales), social, simbólica, sucesorias, educativas (Bourdieu, 2011), sin mencionar las estrategias de bienestar material (EBM) como un tipo.

Entre las teorías del desarrollo rural figuran propuestas que reconocen las estrategias de vida o supervivencia de los productores como uno de sus paradigmas (Castillo, 2008); demuestran la importancia de centrar su análisis en dichas prácticas para lograr los objetivos propuestos (Kaztman, 1999; Suárez, 2008; Peña, 2011; Gottret, 2011; Ávila y Ramírez, 2015), profundizan en el papel activo de los productores a nivel familiar centrados en el acceso y manejo de los recursos en medio de condiciones adversas e integran el enfoque de estrategias de vida, también conocido como modos o medios de vida sostenible en contextos vulnerables. Este último enfoque fue enriquecido por Kaztman (1999) al incorporar el concepto de estructura de oportunidades como probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades cuyas fuentes básicas de oportunidades son el mercado, el Estado y la sociedad. Tal noción resulta útil para introducir el análisis en torno al vínculo de las dimensiones espacial y social con la disponibilidad de los bienes y servicios que el contexto brinda, así como las formas de obtención que se ponen en práctica. Al mismo tiempo, abre el camino para incorporar también la percepción que tienen los agentes de ellas como oportunidad. Entiende las estrategias como prácticas que se definen en la acción y que pueden ser tanto procedimientos de cálculo como actitudes imitativas de reacciones emprendidas por hogares, personas o grupos tomados como referencia.

En el campo de los estudios campesinos latinoamericanos, el término estrategia ha sido empleado para abordar disímiles dimensiones de la realidad social, en particular las dinámicas de agricultores en contextos agrarios donde predominan formas capitalistas de producción (Lucero y Frasco, 2021; Ordoñez y Huerta, 2023). Algunos autores prefieren centrarse en un tipo de estrategia específica (Hang, 2023; Benavidez, 2022), mientras persiste un reducido número de estudios que buscan relacionar y jerarquizar las diversas estrategias asumidas por los agricultores familiares (Alcázar, 2022).

En el caso de Cuba, resultan insuficientes las propuestas para comprender las lógicas de estructuración de estas estrategias a nivel microsocial. Hasta el presente, las indagaciones realizadas se focalizan en combinaciones limitadas de prácticas orientadas a la reproducción social, sin proponerse una visión más amplia del objeto. Predominan estudios que articulan el tema con el análisis de la movilidad social a escala macro, las dinámicas clasista, tecnológica y productiva, con escasa aplicación de los enfoques teóricos difundidos en América Latina.

Entre los autores que se han aproximado a la temática figuran Leyva y Arias (2015), quienes develan cinco grupos de estrategias económico-productivas de los nuevos campesinos usufructuarios organizados en cooperativas de créditos y servicios, así como Aureille (2017), quien aporta un examen antropológico novedoso sobre las estrategias de comercialización de usufructuarios en zonas periféricas de la ciudad de La Habana. En ambos casos se da cuenta del campesinado en tanto poseedor asociado a cooperativas agropecuarias y agente con potencialidades para generar beneficios en función de la comunidad, no así de la familia como unidad de análisis. En general, los estudios sobre campesinado se realizan fundamentalmente desde la concepción marxista con énfasis en el aspecto económico y la reproducción de la estructura clasista del agro. En su mayoría aluden a las estrategias que son desarrolladas por el Estado y no visualizan a los pequeños productores como unidad familiar portadora de un ciclo de vida que condiciona sus estrategias socio-reproductivas.

En el presente estudio se parte de un constructo teórico que toma en cuenta las contribuciones de los autores citados en el presente artículo; especialmente, se consideran las clasificaciones de Bourdieu (1988a; 2011) y Tobío (2002) en el debate sobre el esquema de tipología. Ante la imposibilidad de aplicar de manera exacta la tipología de un solo autor, por vacío teórico, delimitación e incompatibilidad con el contexto, surgió la necesidad de combinarlas y adaptarlas al escenario cubano teniendo en cuenta los objetivos propuestos.

En Cuba la reproducción social de las unidades familiares de producción agropecuaria (UFPA) asociadas a Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) constituye un proceso indispensable para aquellos municipios donde la agricultura resulta la actividad económica fundamental, sobre todo por lo que implica en términos de sostenibilidad alimentaria local. Sin embargo, resulta exiguo el conocimiento disponible acerca de la lógica de estructuración de sus estrategias de reproducción social (ERS), entendida como las formas en que las familias conciben, ejecutan, combinan y jerarquizan sus prácticas. Se parte de reconocer que este tipo de conocimiento en manos del gobierno local lo colocaría en mejores condiciones para la toma de decisiones y la planeación del desarrollo rural.

El municipio de El Salvador, perteneciente a la provincia de Guantánamo, posee una historia agraria rica en hechos y transformaciones; entre los primeros municipios aprobados para implementar el Plan de Desarrollo Integral, es el que cuenta con mayor número de cooperativas campesinas o CCS (30), las que suman 3273 asociados. Las UFPA realizan una contribución relevante a la producción local de alimentos a nivel nacional; sin embargo, se observa un limitado conocimiento de sus estrategias de reproducción social desde las ciencias sociales y las instancias que intervienen en la proyección del desarrollo local. Resulta pertinente, por tanto, comprender la lógica de estructuración de las estrategias de reproducción social de las unidades familiares de producción agropecuaria asociadas a CCS en el municipio de El Salvador, desde la elaboración de un esquema de tipologías adaptado que permita conceptualizar, agrupar y analizar las ERS de los sujetos analizados.

Metodología

La indagación forma parte de un proyecto más amplio, cuyos hallazgos tuvieron lugar entre 2019 y 2021, y derivan de la utilización combinada del método tipológico y el estudio de casos múltiples. Dicha metodología contempla entre sus referentes conceptuales la definición de las etapas del ciclo de vida familiar, la operacionalización del esquema de tipologías de estrategias de reproducción social de las unidades familiares propuesto y los criterios de selección de los casos.

A los efectos de la presente investigación, se define el ciclo de vida familia-finca como el curso de la vida en unidades familiares de producción agropecuaria, un proceso flexible que no necesariamente se cumple, con posibilidad de distinguir etapas tentativas en las que se toman en cuenta la composición familiar, la edad de los miembros y el tiempo de posesión de la finca. Para esta investigación se construyó la clasificación de sus etapas con el propósito de combinar las tradicionales, los tipos de familias existentes en la actualidad y su relación con la finca.

Teniendo en cuenta las características del contexto sociodemográfico y económico de El Salvador, las etapas constitutivas del ciclo de vida de familias vinculadas a la producción agropecuaria serían: I) inicio: se produce con la unión de dos personas (matrimonio, hermanos, tenedor de tierra y padres, etc.) sin hijos que inician la convivencia en una explotación agropecuaria no heredada; esta etapa culmina con la llegada del primer descendiente o persona de menor edad dependiente económicamente (menor de 18 años); II) demanda: convivencia de dos personas que tienen a su cargo una descendencia; se inicia con la llegada de un descendiente o persona menor dependiente económicamente y culmina con el arribo de la descendencia o menores dependientes a la edad de 18 años, y que comienzan a aportar trabajo en la finca o unidad agropecuaria familiar; III) crecimiento: etapa en que las (dos) personas convivientes en la finca reciben apoyo de la descendencia en las labores del campo; empieza cuando todos los descendientes o personas de menor edad alcanzan los 18 años y colaboran con las labores en la finca, y concluye cuando el poseedor de tierra, conviva o no en la finca, cuenta con descendencia mayor de 18 años que no aporta trabajo en la finca; y IV) dispersión/entrega: se define como la etapa en la que la finca acoge una unidad residencial con adultos mayores, emisora de miembros a otro lugar; o que acoge la familia o la unión de personas que quedan a cargo, pues el tenedor de avanzada edad no reside en la finca; incluye también al dueño o usufructuario de avanzada edad que no tuvo hijos y/o no cuenta con la cooperación familiar para el trabajo en la finca. Culmina con la muerte del poseedor de la tierra.

Selección de los casos y preparación para la aplicación

Para la realización del estudio fueron identificadas 12 unidades familiares de producción en Cooperativas de Créditos y Servicios según los siguientes criterios, definidos para una selección intencional:

-

Etapas del ciclo de vida familiar (inicio: 2; demanda: 3; crecimiento: 4; dispersión/entrega: 3)

-

Tipo de tenedor de tierra (propietario: 5; usufructuario: 5; mixto: 2)

-

Perfil de producciones fundamentales (cultivos varios: 4; ganadería: 2; producciones agropecuarias: 3; café: 3)

-

Tamaño de la unidad familiar de producción (pequeña: 2, mediana: 5; grande: 5)

-

Composición de la familia que convive con el tenedor de tierras (nuclear con hijos: 2; matrimonio o unión de hecho: 6; extensa: 2; compuesta: 2; reconstruida con hijos propios o hijastros: 1).

El número de casos estudiados se justifica a partir de cuatro razones: 1) la experiencia acumulada desde fases anteriores del estudio a partir de las variadas técnicas de recogida de información a diversos actores, incluidas UFPA, que facilitó la evaluación de límites por saturación teórica; 2) las dificultades de acceso más expedito a las unidades familiares; 3) la existencia de diversos referentes con muestras que oscilan ese número; 4) la riqueza en la información aportada por los actores y los contextos seleccionados para los fines de la pesquisa, teniendo en cuenta además, la posibilidad de los actores estudiados de compararse con otras unidades similares de la localidad, entre ellos productores que se desempeñan como directivos de CCS y de organizaciones de masas, personas con varios años en la localidad y en constante interacción con otras UFPA.

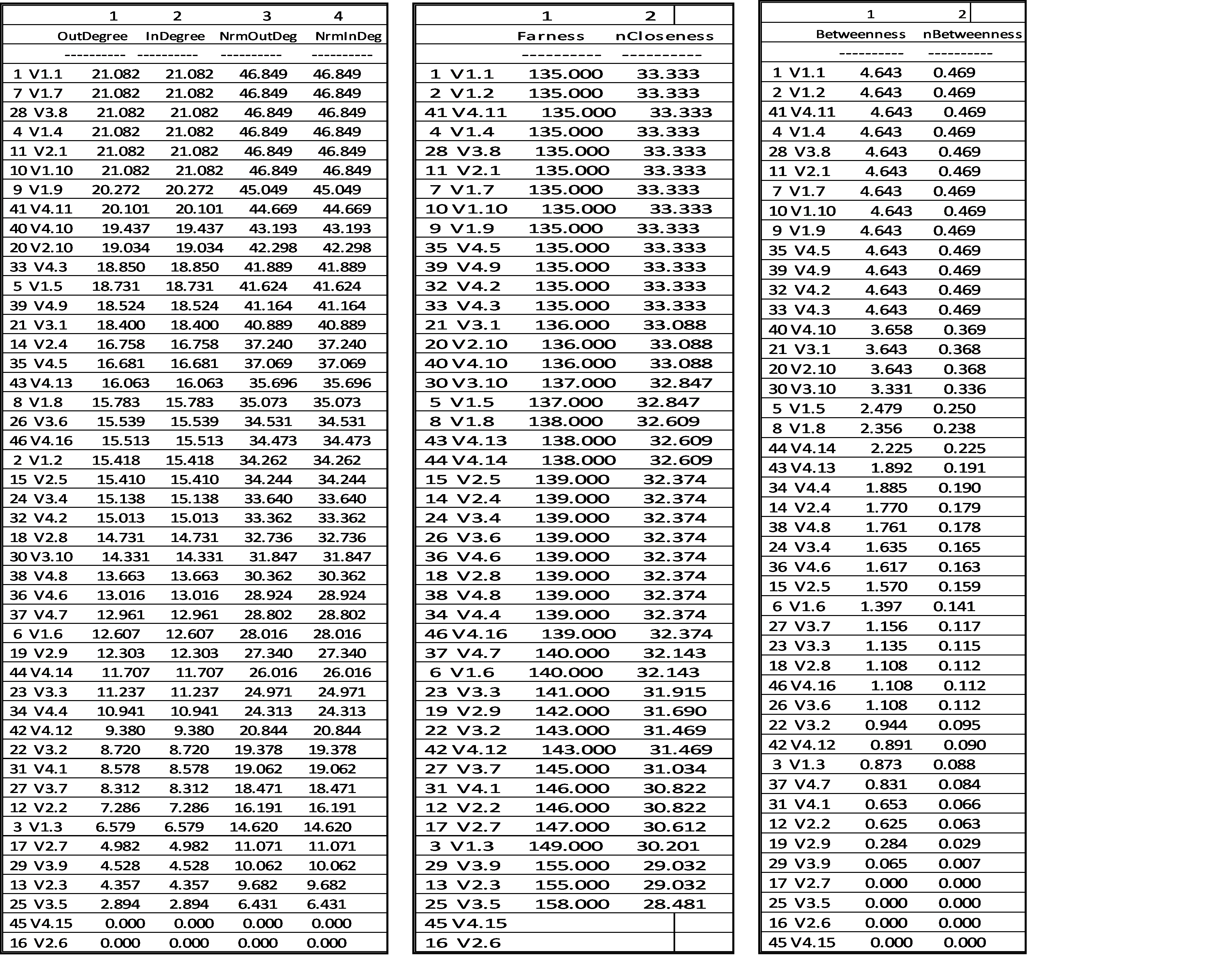

Durante la etapa de análisis de los resultados finales, obtenidos con las técnicas antes mencionadas, y la de elaboración del informe se utilizaron varios programas informáticos (SPSS, UCINET 6 y NetDraw) que, a partir de una matriz binaria sobre las estrategias estudiadas (Tabla 1), permitieron el análisis de la relación entre las familias (con diferentes atributos) y las variables,1 así como el vínculo entre las variables mediante la aplicación de diferentes medidas de centralidad,2 proceder inédito para identificar los nexos entre ERS, la validación y representación de este tipo de análisis.La selección de las prácticas para la creación de la matriz binaria respondió al esquema de tipologías propuesto.

Resultados y discusión

Los resultados del estudio se exponen en dos acápites: uno dedicado al análisis de las lógicas de estructuración de las estrategias familiares de reproducción social y otro centrado en las construcciones conceptuales derivadas de la investigación.

Construcciones conceptuales derivadas del estudio: esquema de tipologías

La experiencia estudiada permitió la reelaboración de constructos teóricos aplicables al caso cubano, que permiten explorar la reproducción social de este grupo.

Con el interés de esclarecer la posibilidad de reemplazo familiar, entendida como existencia de al menos un miembro de la familia que continúe la actividad productiva como probabilidad de ocurrencia en el futuro, se analizó la probabilidad del reemplazo, que expresa el involucramiento del posible relevo en la actividad agropecuaria. Se establece la distinción entre posible reemplazo familiar pasivo, como aquellos familiares menores de 18 o los que aún no se incorporan a esta actividad porque viven o trabajan en otro lugar, y posible reemplazo familiar activo, entendido como los miembros que en edad laboral colaboran frecuentemente con la actividad productiva.

También se pudo constatar la existencia de menores de 18 años que colaboran en actividades agropecuarias, los cuales pueden ser identificados como reemplazo potencialmente activo. Este es uno de los indicadores relevantes para comprender la dinámica del ciclo de vida de las familias estudiadas, sobre todo en las etapas de Crecimiento y Dispersión/Entrega, donde se corroboran las mayores posibilidades de poseer reemplazo activo.

La investigación arroja que la condición de UFPA requiere desplegar estrategias —acciones, decisiones y respuestas— diferentes, que les permiten garantizar la realización y/o mejoramiento de la actividad productiva en familia como mecanismo para su autodesarrollo, sobre la base de procesos de cooperación entre sus miembros en torno a ese proyecto colectivo que las vincula directamente con su localidad (naturaleza, políticas públicas, cooperativa, mercado, servicios del asentamiento, entramado social). Tales estrategias se constituyen también en objetivos, soluciones y modos de adaptación, siempre que impliquen la realización de prácticas por las UFPA para persistir, valiéndose de la utilización de sus recursos endógenos y las formas de relacionamiento con su entorno en aras de resolver sus problemáticas de vida cotidiana. Responden, por un lado, al cómo se realiza la sostenibilidad de la producción —incluyen o no prácticas conscientemente planificadas—; por el otro, apuntan al qué, quién o quiénes se reproducen.

El uso del concepto UFPA permite vincular en el análisis diversas dimensiones de la realidad (económica, demográfica, de género y generacional) tanto desde lo individual como desde lo grupal. Posibilita, al mismo tiempo, identificar la actividad productiva como proceso colectivo que genera prácticas de relacionamiento y colaboración particulares intra y extrafamiliares, y que se estructuran desde lógicas diferentes que apuntan en definitiva a la reproducción de la unidad productiva familiar.

La variedad de estrategias de las UFPA estudiadas motivó el uso combinado de diversas clasificaciones descritas en la bibliografía científica. Así, se tomó como referente el concepto de “estrategias de inversión social” (Bourdieu, 2011) para definir las estrategias relacionales como vínculos sociales y formas de inclusión y mantenimiento en el entramado social, tanto en el interior de las UFPA como en sus interacciones con otros actores del entorno vinculados con la producción.

El análisis de estas estrategias permite identificar aquellas prácticas que llevan implícitas relaciones sociales de horizontalidad entre los actores, las favorecen o se proyectan por crearlas; es decir, con potencialidades para la existencia de relaciones simétricas. Por tanto, es posible distinguir, en lo interno de ellas, las estrategias simétricas como aquellas prácticas que, precisamente, llevan implícitas relaciones sociales de horizontalidad entre los actores, las favorecen o se proyectan por crearlas. Las estrategias asimétricas se definen por contraste.

En los casos estudiados se registran prácticas realizadas que han permitido o implican minimizar las brechas de género y generación; a saber: 1) la conversión de ayudantes familiares no remunerados a familiar con alta responsabilidad o poseedor de tierras (en especial, mujeres y jóvenes); 2) la apropiación-aplicación por parte de mujeres y jóvenes de conocimientos sobre la actividad agropecuaria; 3) la valoración, por los miembros de la familia, del trabajo de las mujeres y los jóvenes como actividad eficiente.

Entre las estrategias que implican esencialmente relaciones extra familiares se destaca la creación y participación en juntas y brigadas de productores que suplen el déficit de fuerza de trabajo, garantizan la realización de tareas de importancia y proveen seguridad a los productores. Constituyen un elemento clave para la reproducción de la mayoría de las unidades familiares, sobre todo las que cuentan con exigua fuerza de trabajo. Como posibilidad inscrita en el imaginario colectivo, es dependiente de las relaciones de honor, amistad, reciprocidad, cooperación y reconocimiento social. Aunque su relación con el ámbito estrictamente económico es estrecha, no deben ser subsumidas por este. Las juntas, basadas en un mecanismo social más complejo que las brigadas, ayudan a preservar el tejido social de los asentamientos rurales al tiempo que se nutren de él. Constituyen vías para preservarla cooperación en el trabajo, actividad en la que desempeñan un papel significativo las obligaciones de honor.

Para esta investigación, la junta es conceptualizada como la unión de productores, familiares y miembros del asentamiento para trabajar. Se trata de una forma específica de cooperación que requiere: a) la apreciación por parte del productor de que la fuerza de trabajo disponible en su familia no es suficiente para cumplir con la tarea, la valoración positiva de la necesidad y sus posibles resultados, así como el establecimiento previo de relaciones de colaboración, vecindad, laborales y amistad favorables; b) una convocatoria selectiva (aunque luego se amplía, va sobre todo dirigida a las personas allegadas que puedan aportar su fuerza de trabajo o la de su familia, a quienes ya se les ha servido y/o a quienes anteriormente hayan asistido); c) preparación y organización específica de la familia que la convoca para recibir y atender a esas personas; d) la percepción de la necesidad de realizar ese trabajo por parte de los que van a participar, por el interés de cooperar con y/o retribuir a ese productor.

En cambio, las brigadas son también uniones de productores, familiares y miembros del asentamiento para trabajar, que se realizan a partir de considerar que sólo con la fuerza de trabajo familiar no es posible lograr la tarea con la calidad requerida y en el tiempo establecido. Pero en este caso requieren la retribución en dinero por parte del productor que las necesita (sobre todo, en la consecha de café).

Las estrategias relacionales se encuentran intrínsecamente vinculadas al ámbito económico-productivo. Bourdieu (2011, p. 37) se refiere a las “estrategias de inversión económica” vinculadas con la reproducción simple o ampliada de las diferentes formas del capital. Visto de este modo, entre las estrategias de inversión económica habría que incluir todas las prácticas de este grupo, debido a que se asocian a la reproducción de algún tipo de capital; así se reduciría el análisis a este ámbito. De ahí la necesidad de analizar los objetivos y los resultados para su distinción. Si bien se coincide en que tales prácticas de dichos agentes están intrínsecamente relacionadas, se considera que en el análisis se pueden abstraer, en aras de mejorar su comprensión.

Por tanto, aquí se entienden como estrategias económico-productivas (EEP) las diversas prácticas dirigidas a mantener o aumentar la producción, la comercialización, los ingresos, la planificación de los gastos e inversiones y la capacitación relacionada con la actividad agropecuaria. Se excluyen las “estrategias matrimoniales” por no encontrarse con un peso decisivo para el análisis de la reproducción social en el contexto estudiado.

En este tipo de estrategias se han evidenciado diferencias entre lo que se percibe con alto reconocimiento social y lo que para los productores ha sido muy eficaz. Es el caso de los vínculos comerciales entre campesinos e intermediarios privados, causada por los impagos estatales. Este tipo de práctica, no reconocida tanto por la institucionalidad agraria del país como por la población en general, se ancla en necesidades relacionadas con la subsistencia familiar. Ello permite afirmar que la reproducción social de las UFPA y sus necesidades constituyen elementos a tener en cuenta en el trazado de las estrategias de desarrollo rural en los niveles macro y microsocial.

Por su parte, las estrategias de bienestar material pueden considerarse como un estado al cual se pretende llegar, o sea, un objetivo a largo plazo. Aquí, se refieren a las prácticas que realizan los miembros de la unidad familiar para garantizar tanto el acceso a los servicios sociales como el consumo material. En el estudio realizado se pudieron distinguir en el interior de estas las estrategias de acceso y las de consumo material. Las primeras, concebidas como las formas para obtener los bienes y servicios sociales que el contexto brinda (de salud, farmacéuticos, educativos, artístico-culturales y recreativos, deportivos, de cuidados infantiles, comerciales, de transporte, electricidad, telefonía, religiosos, etc.), así como conocimientos, insumos y servicios técnicos; en tanto, las últimas se definen como las formas para garantizar y mejorar el consumo material (de bienes comestibles, productos industriales, equipos electrodomésticos, calidad y ubicación de la vivienda, medios de transporte propios).

El papel de estas estrategias se expresa, sobre todo, en el reconocimiento de los beneficios que implica la adquisición o mantención de una vivienda cerca de espacios con mejor acceso a los servicios que se necesitan. Se trata de prácticas que, por un lado, permiten ampliar su red de relaciones sociales y cohesionan la familia al fortalecer los vínculos entre los que trabajan en la finca y el resto de sus miembros; y, por otra parte, acercan los servicios de la ciudad a las personas del campo a través de algunos de sus miembros que se encargan de proveer los recursos que allí pueden ser adquiridos.

El análisis de las estrategias sucesorias (ES) en el contexto agrario estudiado parte de la definición aportada por Bourdieu (2011), pero incluye prácticas educativas y un indicador relacionado con las estrategias de fecundidad. A las estrategias educativas pertenecen aquellas prácticas que van encaminadas a o influyen en la inclinación individual hacia determinadas profesiones y oficios que consideren una aportación a la continuidad de la producción agropecuaria, en tanto las de fecundidad se refieren a la decisión de la pareja sobre el aumento o no de la cantidad de los hijos o la búsqueda según el sexo de la descendencia, en función de la sucesión. Las estrategias sucesorias se conciben como prácticas emprendidas por los miembros de las unidades familiares que permiten la transmisión de saberes y el patrimonio material entre las generaciones para la creación y conservación de la producción familiar. Pueden encontrarse mediatizadas por la legislación vigente sobre la herencia de la tierra (Batista, Figueras y Figueras, 2022).

Lógica de estructuración de las estrategias de reproducción social

Las formas de articulación o combinación de estrategias socio-reproductivas adoptadas por las unidades familiares se sustentan en la jerarquización entre estrategias centrales y secundarias. Las primeras son aquellas que cumplen un papel esencial en el proceso de reproducción social de las familias campesinas. En el contexto estudiado, se caracterizan por otorgar direccionalidad a la acción de estas unidades, dado que se encuentran estrechamente asociadas con sus objetivos esenciales; su sustitución requiere realizar profundos cambios en la dinámica socioeconómica de las familias; generalmente exigen mayor inversión en tiempo, recursos humanos y materiales; son significadas positivamente a nivel social por su alto grado de eficacia; y constituyen una plataforma para la realización de estrategias secundarias o complementarias.

Por su parte, las estrategias secundarias podrían definirse como las prácticas que complementan directa o indirectamente las de carácter central. En el estudio realizado se distinguen por poseer mayor probabilidad de ser sustituidas sin que se altere, en lo esencial, la dinámica del grupo; suelen aparecer ocasionalmente en el discurso de los agentes; presentan una índole diversa, por lo que generalmente los productores requieren la combinación de varios tipos; son percibidas como estrategias no siempre eficaces, lo que les confiere un reconocimiento social de menor alcance; bajo determinadas condiciones internas y externas a las unidades productivas, pueden articularse de manera sincrónica o cronológica y llegar a sustituir las estrategias centrales.

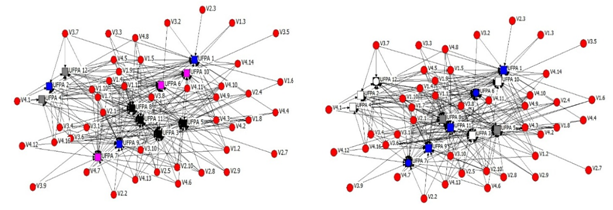

La clasificación anterior se deriva del análisis de las medidas de centralidad, en el que se muestra la jerarquización realizada por los productores familiares del municipio de El Salvador (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

En general, los vínculos de interdependencia entre las estrategias analizadas se definen en las correlaciones necesarias para la reproducción social de las unidades familiares. Por un lado, en el análisis de las estrategias centrales se encontró que las prácticas simétricas se conectan con la mayor cantidad de prácticas posibles. Ello significa que las relaciones de confianza, cooperación y/o reciprocidad son esenciales para la realización de esa actividad económica. Sin embargo, pese a que poseen un papel central, vinculadas con la mayoría de las prácticas estudiadas y con posibilidad de garantizar el reemplazo familiar, no llegan a establecer vínculos con las estrategias sucesorias.

Por otro lado, las estrategias asimétricas que implican relaciones intrafamiliares de subordinación, conflicto y/o autoridad, así como la sobrecarga de roles, a menudo forman parte de las prácticas no privilegiadas. La posibilidad que tienen de ser empleadas radica en sus nexos con importantes estrategias sucesorias. De este modo, las asimétricas manifiestan su potencialidad para la reproducción en las próximas generaciones; pero a su vez, en este sentido, poseen debilidades por su condición de estrategias secundarias. Un indicador de lo antes expresado se constata en los cambios del discurso de los miembros de la familia al referirse a la distribución de tareas, pues en ocasiones se sustituyen las formas discursivas tradicionales, dotadas de una carga semiótica vinculada a la cultura patriarcal, por expresiones que manifiestan mayor equidad en la división sexual del trabajo.

Cabe señalar que las prácticas contentivas de relaciones de dominación no cuentan con vínculos directos con las estrategias de bienestar material, en cuanto a su puesta en marcha y finalidad, pues en estas últimas se suele anular la relación de subordinación que a menudo se genera en el proceso productivo, mediante la inclusión de otros familiares en igualdad de condiciones y la atención a las necesidades de todos los miembros de la familia sin distinción alguna.

El estudio devela la influencia del ciclo de vida familiar en la adopción de las estrategias socio-reproductivas por las unidades familiares observadas. Las familias en fase de crecimiento manifiestan mayores posibilidades de desarrollar distintas estrategias, en particular las económico-productivas. Ello responde a la conjugación del conocimiento colectivo, mayor disponibilidad de fuerza de trabajo y la diversificación de las necesidades familiares. Por el contrario, las familias que se encuentran en la etapa de inicio cuentan con menor repertorio de opciones para diversificar estrategias, al igual que las unidades pequeñas.

Durante la fase conocida como Demanda, los productores se sienten impelidos a actuar en primer lugar para garantizar su seguridad alimentaria, mientras que en el período de Dispersión/Entrega los favorecen la experiencia y las relaciones sociales acumuladas.

Las familias con producciones diversificadas tienden a ampliar sus estrategias y las interconectan más. Los propietarios y los poseedores mixtos (propietarios-usufructuarios) están mejor posicionados en la red, pues amplían y diversifican sus prácticas; sin embargo, los usufructuarios mantienen una posición periférica, asociada con su condición de nuevos poseedores de tierras y el hecho de poseer una cultura productiva menos desarrollada que los propietarios. Influye en ello la ausencia de una red densa y eficaz de servicios extensionistas por parte del Estado.

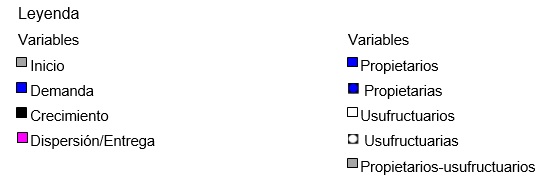

El segundo análisis realizado en UCINET y Netdraw validó que sólo una práctica sucesoria relacionada con la posesión de un posible reemplazo familiar se encuentra entre las de mayor centralidad. En cambio, las estrategias relacionales, de bienestar material y económico-productivas alcanzaron mayor grado decentralidad. Ello ratifica el papel secundario que en general mantienen las estrategias sucesorias. El análisis realizado confirma que las diferentes estrategias están estrechamente vinculadas en forma de una red compacta (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque las estrategias sucesorias no desempeñan un papel fundamental sino complementario, su empleo resulta necesario para la realización de prácticas centrales. Tal contradicción se corresponde con procesos de descampesinización-campesinización, desintegración-transformación-reproducción, que se cruzan con características sociodemográficas propias de las unidades familiares estudiadas, en particular sus etapas del ciclo de vida familiar. En cada una de éstas son válidas las prácticas sucesorias; las diferencias radican en las formas de relación directa de los descendientes con la explotación agrícola, así como en el modo y la frecuencia con que las familias los realicen. Al respecto, se aprecian insuficientes acciones explícitas en los documentos normativos y en el programa de desarrollo de las cooperativas a las que se asocian las familias campesinas que trabajan por fomentar la sucesión.

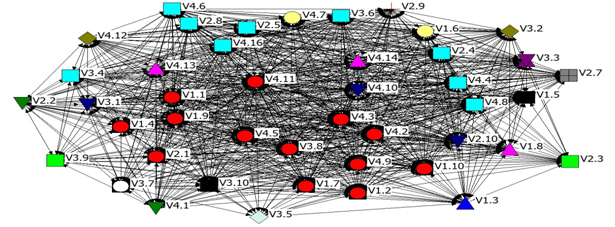

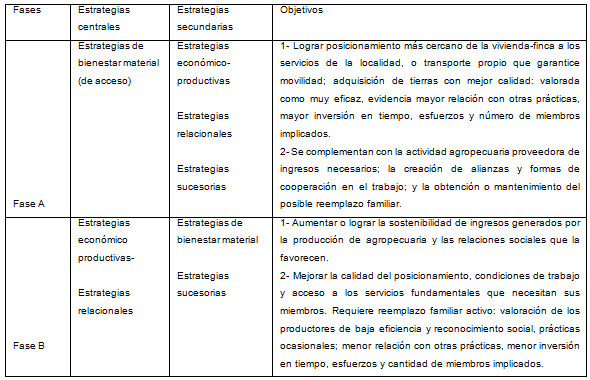

La trayectoria estratégica seguida por las unidades familiares que exhiben mejores resultados en la reproducción social fue un concepto introducido en la presente investigación para referirse a la disposición en el tiempo de las prácticas centrales y secundarias, estrechamente vinculadas y cronológicamente articuladas, en una familia desde su constitución como unidad de producción. Este concepto plantea el carácter cambiante de la lógica de estructuración de las estrategias y expresa una dinámica relativa a la temporalidad (Tabla 2). Da cuenta de aquellos productores que han logrado cumplir los objetivos propuestos desde la mayor variabilidad de prácticas estratégicas, el acceso a mejores condiciones materiales, el reemplazo activo y la articulación familiar. Durante sus trayectorias estratégicas las unidades familiares transitan por dos fases generales en las que combinan y reacomodan las estrategias centrales y complementarias orientadas a su reproducción social.

Fuente: Elaboración propia.

Entre los factores extra e intrafamiliares que generan cambios en las trayectorias estratégicas en lo interno de cada fase se encuentran las políticas agrarias, la estructura de oportunidades, el acceso a los servicios sociales, así como el ciclo de vida, el tamaño de la unidad familiar, la producción fundamental, la zona geográfica, la extensión de la explotación agraria, el capital social,y la posibilidad y calidad de reemplazo. Tales factores influyen en diverso grado sobre la percepción que los propios agricultores producen y reproducen en torno a la eficacia y reconocimiento social de las prácticas estratégicas que realizan.

En el movimiento hacia la segunda fase se ha observado que es importante, para lograr mejores resultados en la reproducción social, el cumplimiento de los objetivos de la anterior y que las estrategias económico-productivas y relacionales pasen a ocupar un papel central (Figura 3). Las familias con mejores resultados en cuanto a su reproducción social son las que han logrado completar ambas fases, o al menos muestran en la última de ellas las condiciones esenciales para hacerlo. En tanto, las que no lo logran afrontan una situación de vulnerabilidad social.

Fuente: Batista (2020 y 2022).

Las asimetrías y la sostenibilidad de la producción no son inamovibles; pueden modificarse en el proceso de adaptación de los productores a los cambios del espacio social en el que actúan. Estas transformaciones guardan relación con las variaciones en las formas de intervenir en el proceso productivo y las modificaciones del ciclo de vida familiar, a partir de la actualización de la percepción respecto de lo que se considera socialmente aceptado, eficaz; sobre todo, en los casos en los cuales los tradicionalmente dominados (mujeres, descendencia, ancianos) son o pasan a ser poseedores de tierra y de capital cultural relativo al perfil agropecuario. Entonces, la equidad es más evidente. No obstante, en el escenario estudiado persisten brechas de género a nivel intrafamiliar que se manifiestan en la limitada o nula participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la producción, así como en la ausencia de condiciones para que ellas puedan asumir en el campo las mismas tareas que los hombres con igual calidad.

Durante la fase inicial de la producción, o cuando se limitan los niveles de consumo, las unidades familiares privilegian las estrategias de bienestar material. En la medida en que se adentran en el proceso productivo, tienden a perfilar más las estrategias económico-productivas o relacionales y establecen formas de combinación. Las que logran completar este recorrido son por lo general las que mejores condiciones materiales poseen. Por tanto, las familias con mayor experiencia productiva, que muestran al mismo tiempo mayor capacidad para satisfacer las necesidades básicas, se centran en las estrategias económico-productivas.

Entre los problemas que más afectan la economía de los productores familiares de El Salvador, figuran: a) la diferenciación inter-territorial de precios de las producciones, sobre todo de los cultivos varios; b) el limitado acceso a servicios de salud, educación y electricidad; c) insuficiencia de medios de transporte y mal estado de la red vial; d) ineficiencia del sistema estatal de comercialización de productos agrícolas y bienes intermedios; y e) las irregularidades inherentes a la aplicación de políticas públicas hacia el sector agrario.

A pesar de la mejora experimentada en el nivel de vida de las familias con el incremento de los precios del café, a partir de las nuevas políticas implementadas desde 2011 los problemas antes señalados inclinan a los productores a aplicar diferentes estrategias, no siempre coincidentes con los objetivos de las políticas de desarrollo local. Como resultado de ello, los productores más afectados por estos dilemas se concentran en la realización de estrategias de subsistencia no relacionadas directamente con la preservación de la sucesión intergeneracional y significan su labor como no deseable, sobre todo para sus hijas. No obstante, en la mayoría de los casos estudiados se logra el reemplazo familiar basado en el reconocimiento de los beneficios que genera la labor agropecuaria, la tradición familiar y los saberes que los identifican como productores y grupo social constitutivo de la sociedad local.

Conclusiones

El estudio arroja una tipologización de las estrategias familiares de reproducción social campesina que atiende tanto a dimensiones de la vida familiar campesina: económico-productivas, de bienestar material, sucesorias y relacionales, como a su jerarquía o papel en la reproducción social de las unidades observadas: centrales y secundarias o complementarias. Para ello se consideró un conjunto de atributos (ciclo de vida familiar, tenencia de la tierra, zona geográfica, sexo del poseedor) que posibilitaron la reconstrucción de un cuadro complejo de repertorios y trayectorias de estrategias familiares, de apreciable interés para el rediseño de políticas públicas rurales ancladas en las necesidades, intereses y particularidades de la agricultura familiar campesina en el municipio seleccionado.

Con sus estrategias, los productores mantienen una red de cooperación, fundamentalmente entre familias y productores, que beneficia el logro de sus fines económicos y sociales. Las prácticas relativas a las relaciones intrafamiliares de subordinación, conflicto y autoridad para la producción agropecuaria no desempeñan un papel central. No obstante, el proceso de distribución de roles y toma de decisiones en la familia, aunque se considera consensuado, en ocasiones lleva implícitas asimetrías de género y generacionales que son susceptibles de cambios.

Los productores siguen una lógica de estructuración de sus estrategias de reproducción social que, por una parte, tiende a la combinación y organización de prácticas diferentes, y por otro, evidencia la fragilidad del proceso socio-reproductivo dado el papel residual asignado a las estrategias sucesorias, aunque estas no siempre resulten determinantes.

Si bien la presente investigación contribuye a la argumentación sobre un enfoque de agricultura familiar para la planeación del desarrollo local desde los indicadores previstos, aún queda mucho por hacer y aportar en esta línea temática. Es preciso emprender estudios que combinen otros tipos de variables (p. ej.: representaciones sociales que intervienen en la producción y reproducción de estrategias familiares; participación de los agricultores en proyectos, plataformas y redes de innovación y gestión del conocimiento; manejo de técnicas agroecológicas para aumentar la resiliencia de la finca; inserción en cadenas de valor;acceso a mercados en divisas, etc.) y se extiendan a otros territorios rurales del país. Ello permitiría incidir en el posicionamiento del tema en la agenda gubernamental del desarrollo local y en la formación de nuevas capacidades en los actores implicados en su instrumentación práctica. Posibilitaría, también, planificar la asistencia educativa y de salud dirigida a la formación del reemplazo con calidad, tomando en cuenta su edad; cuidar la eficacia del proceso perteneciente a la última etapa del ciclo de vida familiar y relativo a la entrega al reemplazo, así como la fase de Demanda y Crecimiento que permita formar los relevos que se necesitan, con acciones para su conservación, y contribuir a minimizar las brechas de género detectadas; favorecer las estrategias que mayor centralidad tienen en la reproducción social de estos productores y el tránsito de las familias por cada fase desde el conocimiento y satisfacción de sus necesidades; actualizar la estrategia de desarrollo municipal hasta 2030 sobre la base de estos resultados, orientados al fomento de políticas y oportunidades para la agricultura familiar como pivote de la seguridad y soberanía alimentarias a nivel local.

Referencias

Alcázar, J. (2022). Estrategias de reproducción social campesina frente a las crisis y políticas públicas neoliberales. [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Chapingo] Chapingo, México. https://repositorio.chapingo.edu.mx/server/api/core/bitstreams/ddaf13e6-77d4-4b42-a9c8-f2ae08072716/content

Aureille, M. (2017). ¿Campesinos y emprendedores? Estrategias de comercialización de usufructuarios de zonas periféricas de La Habana. En A. Leyva y D. Echevarría (Comps.), Políticas públicas y procesos rurales en Cuba (pp. 139-156). La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Ávila, L. y Ramírez, C. (2015). ¿Estrategias de vida o estrategias de reproducción social? Textual, 65, 55-80. https://www.researchgate.net/publication/311589742

Batista, S. (2020). Relación familia-finca de productores agropecuarios en el municipio El Salvador. Novedades en Población, 16(31), 45-63. http://www.novpob.uh.cu/index.php/NovPob/article/view/421/449

Batista, S. (2022). Investigar la lógica de estructuración de estrategias campesinas en Cuba (2014-2020). Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 12(1). https://doi.org/10.24215/18537863e109

Batista, S., Figueras, G. y Figueras, J. (2022). Políticas agrarias y estrategias de reproducción social de las unidades familiares de producción agropecuaria en Cuba (2011-2019). En Colectivo de autores, Gestión de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo local (pp. 68-79). https://doi.org/10.51736/ETA2021CI2

Benavidez, C. (2022). Estrategias de vida y reciprocidad en la Laguna Moyuá 2020-2022. Raíces, Revista Nicaragüense de Antropología, 6(12), 114-134. https://revistashumanidadescj.unan.edu.ni/index.php/Raices/article/view/967/1288

Bourdieu, P. (1988a). La distinción. Madrid: Taurus.

Bourdieu, P. (1988b). Cosas dichas. Buenos Aires: Gedisa.

Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires: Siglo XXI. http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Las-Estrategias-de-La-Reproduccion-Social-Pierre-Bourdieu.pdf

Brossier, J., Chia, E., Marshall, E. y Petit, M. (1997). Gestión de la explotación agrícola familiar. Elementos teóricos y metodológicos. (Copia electrónica sin referencias).

Castillo, O. (2008). Paradigmas y conceptos de desarrollo rural. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Desarrollo Rural y Regional. Colección Apuntes de Clase, N° 2.

Gottret, M. (2011). El enfoque de medios de vida sostenibles. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. https://www.researchgate.net/publication/254256756

Hang, S. (2023). Estrategias de acceso propiedad y tenencia de la tierra de familias productoras en el sudoeste bonaerense [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata], La Plata, Argentina. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/154264

Kaztman, R. (1999). Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades. Montevideo: CEPAL.

Leyva, A. y Arias, M. (2015). Reforma, ruralidades y nuevos campesinos/as en Cuba. Desafíos y propuestas para las políticas públicas. En M. Espina y D. Echevarría (Coords.), Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico (pp. 128-147). La Habana: Ruth Casa Editorial - Editorial de Ciencias Sociales.

Lucero, P. y Frasco, L. (2021). Desigualdad territorial y agronegocio. Estrategias de reproducción social en el agro argentino. Estudios rurales, 11(número especial 21). http://portal.amelica.org/ameli/journal/181/1811731005/index.html

Ordoñez, M. y Huerta, G. (2023). Estrategias campesinas de (re)existencia: la experiencia de Nuestras Granjas Unidas en la Pampa de Pocho, Córdoba, Argentina. Trabajo y Sociedad, XXIV(41), 97-122. http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/v24n41/1514-6871-tys-24-41-97.pdf

Peña, R. (2011). El cambio en los medios de vida en los pobladores rurales como consecuencia del desarrollo de proyectos urbanísticos [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. Bogotá, Colombia. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1086/PenaCarvajalRobinson2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suárez, N. (2008). Reproducción de las sociedades rurales. Luna Azul, 26, 107-118. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727228007

Tobío, C. (2002). Conciliación o contratación: cómo hacen las madres trabajadoras. Reis, 97(2),155-186. https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKuJPpto3oAhXIct8KHWViDjYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F263526.pdf&usg=AOvVaw05L9sT6yp2DH80116Sjldg

Notas

Recepción: 03 Mayo 2023

Aprobación: 14 Noviembre 2023

Publicación: 01 Diciembre 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional