Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e257. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e257. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e257. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e257. ISSN 1515-5994Artículos

Más allá de las oportunidades de empleo. Un estado de la cuestión sobre la feminización de la agricultura latinoamericana y la salud de las trabajadoras

Resumen: En las últimas décadas del siglo XX los estudios sobre salud laboral comenzaron a indagar la situación específica de las mujeres y el impacto de las desigualdades sexogenéricas en la morbilidad producida por el trabajo. A mediados de los años noventa, y luego de un proceso de reconversión productiva, la agricultura latinoamericana fue objeto de diversas investigaciones en esta materia, especialmente por la feminización del sector. Distintos estudios identificaron que las nuevas oportunidades de empleo ofrecidas a las agricultoras de la región se acompañaron de una transformación y diversificación de los sufrimientos laborales. En ese contexto, este escrito se propone sistematizar los principales hallazgos sobre la salud de las trabajadoras agrícolas latinoamericanas y sugerir temáticas poco exploradas. Metodológicamente, el artículo se basa en la revisión y análisis documental de publicaciones alojadas en portales de divulgación científica relevantes para América Latina.

Palabras clave: Salud Laboral, Trabajo Agrícola, Mujeres, Desigualdades de Género.

Beyond employment opportunities. A state of the art on the feminization of Latin American agriculture and female workers’ health

Abstract: In the final decades of the 20th century, occupational health studies began to investigate the specific circumstances of women and the impact of gender inequalities on work-related morbidity. By the mid-1990s, following a process of productive restructuring, Latin American agriculture became the focus of numerous studies in this field, particularly due to the feminization of labor in the sector. Various studies identified that the new employment opportunities available to female agricultural workers in the region were accompanied by a transformation and diversification of occupational risks. In this context, this paper aims to systematize the principal findings on the health of Latin American female agricultural workers and to highlight underexplored themes. Methodologically, the article is based on a review and documentary analysis of publications hosted on scientific dissemination portals pertinent to Latin America.

Keywords: Occupational Health, Agricultural Work, Women, Gender Inequalities.

Introducción

Desde la década del setenta los países de América Latina experimentaron profundos cambios productivos orientados a su transformación en “plataformas de exportación” (Laurell, 1986). En el agro, se produjo una expansión del mercado capitalista multinacional, el incremento en la concentración de la tierra y una crisis de la pequeña producción familiar-campesina. Tanto el deterioro de las condiciones laborales como el desplazamiento de pequeños/as productores/as contribuyeron a crear una masa de desempleadas/os rurales, que engrosaron los circuitos de migración temporal (Teubal, 2001). La década del noventa fue un período de consolidación de esas tendencias, que hacia el 2010 se aceleraron. El rápido desarrollo capitalista sobre el campo se acompañó de una mayor asalarización, incorporación de innovación tecnológica y depredación de bienes naturales, aunque sin mejorar la precariedad histórica de las condiciones laborales (Riella y Mascheroni, 2015; Sánchez Gómez, 2015).

En estrecho vínculo con estos cambios, aumentó significativamente el trabajo y las responsabilidades de las mujeres en las tareas agrícolas, proceso denominado feminización de la agricultura (Slavchevska, Kaaria y Taivalmaa, 2019). Hubo un acusado incremento en la participación laboral de las mujeres, pero en los puestos más inestables, de carácter temporal, con bajas remuneraciones, pago a destajo o por tarea y con altas exigencias físicas. Esta inserción no las relevó de las labores domésticas, lo que produjo una carga de trabajo cotidiana excesiva (Lastarria, 2008).

Las transformaciones mencionadas provocaron serias repercusiones en la salud y el bienestar de las agricultoras latinoamericanas. La investigación disponible registra una transformación y diversificación de los sufrimientos laborales, íntimamente relacionados con desigualdades de género persistentes en ámbitos laborales y entornos domésticos rurales.

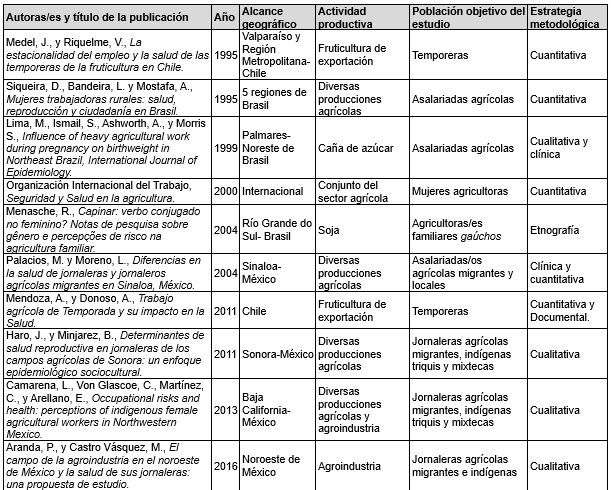

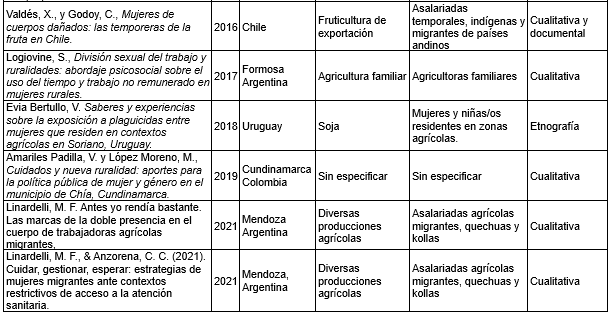

En ese contexto, este artículo propone sistematizar los hallazgos más relevantes de las últimas décadas sobre la salud laboral de mujeres que trabajan en la agricultura de América Latina. Para ello, se sigue una estrategia metodológica conceptual, consistente en explorar categorías y debates que han tenido lugar en un campo del conocimiento y período determinado (Maletta, 2009). Se realiza una revisión documental, mediante la técnica de rastreo bibliográfico, desplegada en bases de divulgación científica relevantes en la región: Redalyc, Scielo, Clacso, Dialnet, Google Académico y Jstor. Esta búsqueda se plasma en un corpus final de 16 documentos, principalmente artículos científicos y capítulos de libro, una tesis, dos ponencias y un informe de un organismo internacional. La revisión se focaliza entre los años noventa y la actualidad, momento en que crecen las discusiones sobre el tema.

En cuanto a los criterios de selección bibliográfica, se escogen investigaciones realizadas en países latinoamericanos y publicadas en portales de acceso abierto, en cuyo título, resumen y/o palabras clave se hallare al menos uno de los siguientes términos de cada categoría: 1) trabajo agrícola/agrario, trabajadoras agrícolas/rurales, agricultura; 2) mujeres rurales, género; 3) salud/enfermedad, salud laboral, riesgos laborales. El análisis del corpus seleccionado identifica hallazgos, tendencias y vacancias, para luego sugerir líneas futuras de indagación.

Esta labor conceptual tiene como propósito ulterior contribuir a un campo de debate más amplio vinculado con las consecuencias que los modelos de desarrollo tienen en la salud de las mujeres trabajadoras. Del mismo modo, se espera aportar a la profusa bibliografía que expone los efectos contradictorios de la feminización de la agricultura en el bienestar de las mujeres rurales.

El artículo se organiza en tres secciones. En la primera se define el encuadre teórico y contextual del problema bajo estudio. Se argumenta teóricamente que las desigualdades sexogenéricas constituyen una variable relevante de análisis en materia de salud laboral. A su vez, se describen brevemente las características centrales de la feminización de la agricultura en la región. En la segunda sección se analizan los hallazgos más destacados sobre la salud laboral de las mujeres en el agro. Los resultados son categorizados según tres temáticas centrales por las que discurren: la exposición diferencial de varones y mujeres a los riesgos del trabajo agrícola, las barreras de acceso de las trabajadoras a los servicios sanitarios, y la incidencia de la doble jornada en su salud. La tercera sección presenta la discusión, que señala avances y vacancias en el conocimiento de las problemáticas de salud que aquejan a las agricultoras de América Latina.

1. Mujeres, trabajo y salud en la agricultura. Encuadre conceptual y contexto

1.1 El trabajo de las mujeres desde la teoría feminista

¿Cuánto trabajan las mujeres? ¿Qué se considera trabajar? ¿Qué se excluye de esta noción? Estas preguntas son asuntos centrales para la teoría feminista, que construye un concepto amplio y generoso del trabajo, a la vez que indaga en su división sexogenérica, para abordar la subordinación material de las mujeres en las sociedades capitalistas y patriarcales.

Contra arraigados supuestos de la teoría económica, la teoría feminista sostiene que el trabajo incluye no solo aquellas actividades por las que se obtiene remuneración. Las personas no se sustentan únicamente con el ingreso percibido en el mercado, sino que existe otro tipo de trabajo socialmente necesario que produce bienes y servicios básicos para la vida: los cuidados. Preparación de alimentos, higiene corporal, aseo de la vivienda, crianza y educación de las infancias son actividades usualmente realizadas por mujeres para sus grupos domésticos. Estas tareas constituyen trabajo en sentido pleno, pues involucran el uso de capacidades corporales y psíquicas puestas al servicio de la reproducción biológica y social de las personas (Federici, 2013; Carrasco, 2011).

Los feminismos también analizan críticamente la división sexual del trabajo. Argumentan que la posición de las mujeres en esa división, antes que un destino biológico o una preferencia subjetiva, es una construcción social que sostiene las jerarquías patriarcales. Identifican que la asignación desigual de los cuidados entre los sexos se encuentra estrechamente relacionada con la distribución diferencial de varones y mujeres en el mercado de trabajo, en los oficios y profesiones, en las jerarquías laborales y salariales. Además, advierten que esa peculiar distribución tiene dos principios organizadores persistentes: uno es el de separación, esto es que existen algunos trabajos para hombres y otros para mujeres, y el otro es el principio jerárquico, la idea de que un trabajo “de hombre” tiene más valor que uno “de mujer” (Hirata y Kergoat, 2007).

Si bien exhibe algunas variaciones históricas y contextuales, la división sexual del trabajo mantiene sus rasgos básicos en países del Norte y Sur global, aun con el ingreso masivo de mujeres al empleo remunerado. Las jerarquías sexuales subsisten con fuerza en el mundo laboral, mientras que los cuidados siguen a cargo de mujeres, lo que implica su sobreexplotación o el traspaso de esa responsabilidad a otras que cuentan con menos oportunidades económicas (Federici, 2018; Pérez Orozco, 2014).

1.2 La salud laboral de las mujeres trabajadoras

Las discusiones feministas sobre el trabajo y los cuidados fueron retomadas por los estudios sociales de la salud en América Latina. Así, desde los años noventa se cuenta con aportes teóricos y empíricos sobre las desigualdades sexogenéricas en la salud laboral.

Una autora pionera en el tema es Jussara Cruz de Brito (2000, 2005), quien estudia los segmentos feminizados del mercado de trabajo brasileño. En sus distintas pesquisas, sostiene que varones y mujeres están expuestos a condiciones laborales desiguales en los procesos productivos, lo que genera un patrón específico de desgaste, de carácter prematuro, y produce una morbilidad diferencial.

Desde México, María Garduño (2001) señala la importancia del análisis conjunto del trabajo productivo y de cuidados en las investigaciones abocadas a la salud de las mujeres. La autora indica que la producción y la reproducción constituyen un continuo en el que las trabajadoras desarrollan su vida, por lo que es errado separarlas analíticamente. Agrega que resulta esencial analizar la incidencia del trabajo doméstico en la salud, ya sea asociado con enfermedades específicas: daños músculo esqueléticos y dermatológicos, trastornos emocionales como neurosis, depresión, insomnio y estrés; violencia y desnutrición crónica (Garduño, 2001).

También en México, María Asunción Lara (1998) sistematiza factores de diferente nivel que afectan a la salud de las trabajadoras. Entre los más significativos señala la intensidad y extensión de la jornada total de trabajo, el conflicto entre actividades remuneradas y no remuneradas, la falta de descanso, la carga que implica el cuidado de hijas/os, y la falta de apoyo de la pareja o de otras instancias sociales en la crianza. Junto a estos aspectos, la pobreza y la jefatura femenina de los hogares son factores que menoscaban la salud y el bienestar de las mujeres.

Otras autoras (Rubin, Denman y Monteverde, 2006) matizan estos hallazgos críticos y proponen que la participación en el mercado de trabajo también ha creado nuevas oportunidades para las mujeres latinoamericanas, entre las que destacan percibir un ingreso propio, estudiar, controlar la reproducción biológica, acceder a sistemas de seguridad social y negociar algunas relaciones patriarcales a nivel familiar y social.

En suma, desde esta perspectiva conceptual, los estudios sobre salud laboral se despliegan en una tensión que es preciso considerar en toda su complejidad. Junto con las oportunidades que el ámbito del empleo puede ofrecer a las mujeres, la organización del mercado de trabajo se sustenta en profundas asimetrías por razones de género. Así, existen notables diferencias en la salud laboral de varones y mujeres, procesos de desgaste diferenciales y una morbilidad adicional entre ellas por las cargas de cuidados no remunerados.

Las agricultoras latinoamericanas resultan un caso especialmente relevante para abordar la tensión aludida, pues ellas se tornaron las trabajadoras predilectas del nuevo escenario productivo que comenzó a gestarse hacia finales del siglo XX. La feminización de la agricultura resultó uno de los rasgos característicos de las grandes transformaciones productivas que experimentó este sector en la región.

3. La feminización de la agricultura en América Latina. Rasgos centrales

Durante las últimas tres décadas del siglo XX la región transitó una reestructuración productiva de la agricultura, caracterizada por la orientación de la producción hacia cultivos no tradicionales destinados a mercados globalizados exigentes. Este cambio, con sus expresiones particulares en cada país, se acompañó de un incremento en la concentración de la tierra en manos de capitales transnacionales y del desplazamiento de pequeños productores familiares. Se creó una considerable masa de desempleados/as rurales que engrosaron las migraciones laborales de temporada. De manera concomitante, surgieron nuevos problemas de salud y ambientales por el extendido uso de agroquímicos y pesticidas (Teubal, 2001; Bengoa, 2003; Riella y Mascheroni, 2015).

El creciente dominio del capital multinacional sobre el agro implicó notables transformaciones en los modos de trabajo. Hubo una expansión del trabajo asalariado bajo distintas formas flexibles y precarias, se incrementó la pluriactividad de las/os trabajadoras/es rurales y, paralelamente, aumentó su pobreza (Chonchol, 1994; Teubal, 2001; Bengoa, 2003). La reconversión productiva, además, inauguró la combinación de formas arcaicas de explotación del trabajo con novedosas estrategias de flexibilidad y precarización. Estudios de México y Argentina, argumentan que esa mixtura permitió obtener productos de calidad internacional y lograr máxima rentabilidad en el mercado global (Bendini y Lara Flores, 2007; Lara Flores, 2008). Si bien la precariedad caracteriza a múltiples segmentos del mercado de trabajo regional, un estudio chileno identifica que la agricultura y la agroindustria son las actividades exportadoras más precarizadas (Valdés, Rebolledo, Pavez y Hernández, 2014).

El inicio del siglo XXI mostró cierta continuidad con las tendencias mencionadas. Por una parte, la subordinación de las economías nacionales al sector agroexportador persistió y, con ello, la dependencia de paquetes tecnológicos, semillas y pesticidas importados. Estos últimos, provocaron daños diversos en la salud de las comunidades y trabajadores/as involucrados/as (Gudynas, 2010). Por otra parte, algunos países realizaron trasformaciones legales para mejorar las condiciones de trabajo de las/os asalariadas/os agrícolas, pero hubo un escaso avance institucional en la protección de sus derechos laborales (Riella y Mascheroni, 2015).

Las transformaciones hasta aquí reseñadas se sustentaron y reforzaron desigualdades sexogenéricas preexistentes, lo que trajo consecuencias específicas para las mujeres rurales latinoamericanas. Ellas se vieron empujadas a labores mal remuneradas, debido al deterioro de las actividades económicas que antes reportaban el sustento cotidiano, y fueron sufriendo así una dependencia cada vez mayor de los ingresos extraprediales (Arizpe, 1986). Ingresaron crecientemente al trabajo asalariado agrícola y agroindustrial en puestos inestables, temporales, pagados a destajo o por tarea y con altas exigencias físicas (Arizpe y Aranda, 1981; Arizpe, 1986).

La feminización de la agricultura se expresó de diferentes formas. Por un lado, en el aumento significativo de las responsabilidades y el trabajo de las mujeres en la producción campesina (Deere, 2006; Slavchevska, Kaaria y Taivalmaa, 2019). Por otro, en el crecimiento de la cantidad de asalariadas rurales por cuenta propia y el surgimiento de espacios específicos de empleo femenino en la producción agroexportadora no tradicional (Lara Flores, 1995; Valdés, 2015). Así fue como la tasa de actividad promedio de las mujeres en el trabajo agrícola asalariado pasó del 32 % en 1990, al 48 % en 2010 (CEPAL, 2013).

En actividades donde predominaban varones, comenzaron a contratarse crecientemente mujeres. Paralelamente, la cosecha, clasificación, acondicionamiento y empaque de productos agrícolas no tradicionales –frutas, flores, legumbres y hortalizas– comenzaron a realizarse casi exclusivamente por manos “femeninas”. Las patronales agrarias se inclinaron por la contratación de mujeres en cuanto las consideraban más cuidadosas y delicadas que los varones, más dispuestas a aceptar trabajos con bajas remuneraciones y menos afectas a sindicalizarse (Lara Flores, 1991). Además, se presuponía que ellas preferían el trabajo temporal y flexible, pues otorgaba facilidades para sostener los cuidados (Arizpe y Aranda, 1981).

Cabe señalar que el proceso de feminización también fue una estrategia del sector agroexportador para lograr precios competitivos en el mercado internacional. Sara Lara Flores (1995) argumenta que, frente a las dificultades para adquirir tecnologías que disminuyan costos de producción, el uso intensivo de los bienes naturales y la flexibilidad “salvaje” de la mano de obra fueron las estrategias predominantes del empresariado agrícola. La autora afirma que las ventajas comparativas de este sector descansaron en las desventajas de las mujeres en el mercado de trabajo.

Estudios más recientes evidencian que, transcurridas cuatro décadas desde las primeras pistas de la feminización de la agricultura, la situación de las trabajadoras latinoamericanas muestra tensiones. Por un lado, persisten la informalidad, precarización, vulnerabilidad social y pobreza; por otro, hay señales incipientes de transformaciones culturales y tímidos avances en la ciudadanía laboral (Valdés, 2015). Así lo sugieren trabajos realizados en diferentes países y en torno a múltiples cultivos. A nivel global, actualmente la agricultura es una importante fuente de empleo para las mujeres, pero ellas ganan en promedio un 18,4 % menos que los hombres empleados en el sector. Además, durante la pandemia de la COVID-19, la inseguridad alimentaria aumentó más rápido para ellas, y las pérdidas de empleo en la producción agrícola fueron más acusadas en la población femenina (FAO, 2024).

En Brasil, luego de la mecanización del cultivo de caña de azúcar, se transfirió a las mujeres las actividades más insalubres, precarias y penosas, como recolección de bitucas y piedras, acarreo de agua y distribución de plaguicidas. Las trabajadoras son, en general, no blancas, migrantes del nordeste del país descendientes de esos migrantes, y se ven sometidas a condiciones de extrema precariedad y nomadismo para sobrevivir. Pese a tales afrentas, estas mujeres protagonizan procesos de resistencia en lugares de empleo y hogares (de Moraes Silva, 2016).

En Chile, Ximena Valdés (2020) acuñó el término emancipación precaria para nombrar un fenómeno de doble faz que caracteriza la situación jurídica de las temporeras de la agroexportación: en términos universales tienen acceso a los derechos civiles, como otras mujeres, pero encuentran congelados sus derechos laborales, en tanto están excluidas de la organización sindical y la negociación colectiva.

En Argentina, un estudio de Elena Mingo (2020) identifica que el trabajo de las mujeres en la agroindustria frutícola se presenta como tensión y oportunidad de transgresión. Es una tensión, dadas las precarias condiciones de contratación, el confinamiento en tareas repetitivas y pesadas y la responsabilidad por los cuidados. Sin embargo, su mayor presencia en la fuerza de trabajo agroindustrial, sus trayectorias laborales y las disputas colectivas en que participan paulatinamente han permitido poner en cuestión la propia división sexual del trabajo y su consideración como trabajadoras adaptables a los vaivenes de la demanda.

En suma, el escenario presentado permite plantear una duda sobre los efectos de la inclusión masiva de mujeres en cadenas globales agroalimentarias, dadas las precarias condiciones en que esto ha ocurrido.

2. Resultados. La salud de las trabajadoras de la agricultura latinoamericana

A mediados de los años noventa surgieron las primeras investigaciones abocadas a la salud de las trabajadoras agrícolas de América Latina. Hasta la fecha, estos estudios han recorrido diferentes tópicos y generado evidencia sobre el impacto de las renovadas formas de producción en la salud de las agricultoras.

En términos generales, se advierte que resulta escasa la bibliografía sobre el tema, si la comparamos con aquella que estudia la salud laboral de “los trabajadores agrícolas” y que presume que las mujeres están incluidas dentro del genérico masculino, o bien, que no considera las diferencias sexogenéricas como variable de análisis.

Otra característica relevante de la literatura que aquí se aborda es que proviene principalmente de México, Brasil y Chile. Se trata de estudios que mantienen, en su mayoría, una escala local, se apoyan especialmente en estrategias cualitativas y focalizan en actividades productivas específicas. Además, la mayoría aborda la situación de las asalariadas, y son escasos los artículos que atienden la situación de campesinas y agricultoras familiares.

Los hallazgos más relevantes de estos trabajos se presentan a continuación, agrupados en tres categorías según los principales tópicos desplegados.

2.1 Condiciones de trabajo desiguales y exposición diferencial a riesgos laborales

Una porción de los antecedentes focaliza en identificar, describir y sistematizar desigualdades de género en la exposición a los riesgos y daños del ámbito laboral agrícola. En líneas generales, los estudios vinculan las condiciones de trabajo de las mujeres con una exposición diferente a los riesgos que el trabajo agrícola supone. En consecuencia, existen investigaciones que advierten que los daños sufridos por las trabajadoras no solo tienden a ser distintos respecto de los que sufren los varones, sino también más perniciosos.

Mediante la recolección de cifras globales de accidentes y enfermedades en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2000) identifica diversas dolencias que afectan distintivamente a las mujeres agricultoras. Además de las extensas jornadas laborales, la presión del pago a destajo y las altas exigencias físicas de las tareas agrícolas, comunes tanto para las mujeres como para los varones trabajadores del sector, el transporte de cargas pesadas –que es una de las actividades más frecuentes de las trabajadoras rurales– y la carencia de medios mecánicos en las labores consideradas tradicionalmente “femeninas” –como sembrar, seleccionar y desherbar– se asocian de manera directa con trastornos musculoesqueléticos y dolores crónicos de espalda o de pecho.

Existen varias investigaciones que abordan el caso de Chile y analizan la situación de las temporeras de la fruticultura. Una de ellas (Medel y Riquelme, 1995), basada en 300 encuestas aplicadas en ocho comunas, recopila variados padecimientos y enfermedades durante el período estacional con mayor carga laboral, asociadas a distintas características de los procesos de trabajo. Destacan los dolores posturales, várices y tendinitis debido a posturas forzadas o repetitivas y al escaso tiempo de descanso durante la jornada de trabajo; las irritaciones oculares y disminución de la visión, producto de la prolongada exposición al sol; las dermatitis, intoxicaciones agudas y problemas reproductivos (abortos y partos prematuros) por el contacto con plaguicidas; las cistitis e infecciones urinarias tanto por a las bajas temperaturas en huertos y packings como por las precarias condiciones de los baños en los lugares de trabajo. El estudio además reporta que, durante el período de desocupación estacional, habitual en el sector agrario, las trabajadoras informan malestares psicológicos o psicosomáticos.

Otra investigación sobre la fruticultura chilena utiliza fuente estadística y documental (Mendoza & Donoso, 2011) para caracterizar la evolución de las condiciones de trabajo y abordar su impacto en la salud de las temporeras. Analiza especialmente la feminización del empleo en este sector, fenómeno que ocurre en forma paralela al de la segregación sexual en los puestos de trabajo. Así, las mujeres, aunque son mayoría, ocupan la mayor parte de los puestos temporales, con baja especialización y realizan tareas manuales; además, acumulan mayor cantidad de días sin empleo a lo largo del año que los varones. El conjunto de condiciones de trabajo es asociado con diversas expresiones de morbilidad laboral: molestias osteomusculares como la tendinitis o el lumbago, trastornos digestivos como cólicos o náuseas, insolación o quemaduras por la excesiva exposición al sol, infecciones urinarias debido a las deficientes condiciones de salubridad de los servicios higiénicos, intoxicaciones por la exposición inadecuada a pesticidas. El estudio remarca, además, la recurrencia de padecimientos mentales, dada la preocupación constante por el cuidado de sus hijos/as, que carecen de atención durante el extenso horario laboral.

También sobre la producción frutícola de Chile, un trabajo de corte cualitativo y documental (Valdés y Godoy, 2016) destaca el riesgo para la vida que implican las condiciones de alojamiento en las plantaciones, el estrés por la presión temporal de la línea de producción (se documenta incluso un infarto de miocardio por exceso de trabajo) y el deterioro sigiloso provocado por la extensión de la jornada laboral, de 15 horas promedio. La investigación capta que las trabajadoras califican su adaptación a estas condiciones como parte de sus atributos femeninos, vinculados a narrativas tradicionales que asocian a las mujeres con el sacrificio.

En México, una investigación cualitativa realizada con 60 mujeres indígenas de los grupos mixteco y triqui (Camarena, Von Glascoe, Martínez y Arellano, 2013) indaga sobre la percepción de los riesgos de trabajo. El estudio identifica que actividades como subir y bajar escaleras, manipular navajas y tijeras, y deshojar sin protección son tareas que habitualmente producen accidentes laborales, las cuales se tornan aún más perniciosas debido a la presión temporal que pesa sobre su ejecución. Además, las mujeres participantes del estudio reportan el contacto con plaguicidas como factor causante de diversos síntomas, tales como cefaleas, vómitos y mareos. Sin embargo, las trabajadoras minimizan la gravedad de los síntomas y su vinculación con posibles enfermedades futuras. Las/os autoras/es del estudio argumentan que la falta de importancia dada a estos síntomas se asocia con una mayor autoexigencia para aumentar la productividad, lo que, a su vez, acrecienta la exposición a los riesgos.

Hay estudios que focalizan en los efectos de las labores agrícolas sobre el embarazo. En el noreste brasileño, una investigación retrospectivo realizada con 958 trabajadoras de la caña de azúcar concluye que este trabajo durante el embarazo reduce significativamente el peso de las/os recién nacidas/os (Lima, Ismail, Ashworth y Morris, 1999). Mediante entrevistas a las mujeres y mediciones antropométricas a las/os bebés, realizadas en el hospital de la zona de estudio, identifican que el peso medio de las/os hijas/os de mujeres que trabajaron en la agricultura durante los nueve meses de embarazo fue 190 gramos menor que el del grupo no expuesto.

La OIT (2000) señala que las precarias condiciones de trabajo de las mujeres en la agricultura tienen serias repercusiones sobre el embarazo. Partos prematuros y abortos espontáneos están directamente relacionados con el trabajo en microclimas de invernaderos y la exposición a plaguicidas.

Los riesgos asociados a la manipulación de agrotóxicos son mencionados en la mayoría de las investigaciones y en algunas constituyen su objeto central. Una investigación realizada en México (Palacios y Moreno, 2004) advierte que las mujeres presentan una mayor prevalencia de enfermedades provocadas por la exposición a plaguicidas. A través de un cuestionario y un hemograma realizado a 488 trabajadoras/es, se identifica que ellas exhiben seis veces más posibilidades de desarrollar anemia y asma, y dos veces más posibilidades de padecer infección aguda de las vías respiratorias, infección intestinal, presencia de parásitos y enfermedades cardíacas. La investigación atribuye estos resultados a la falta de protección con que las mujeres trabajan en los campos.

Hay estudios que encuentran resultados diferentes sobre este tema. En Brasil, un trabajo etnográfico en dos localidades rurales halló que la aplicación de agroquímicos es –quizás la única– actividad estrictamente masculina en la producción de soja (Menasche, 2004). Las/os participantes del estudio justificaron esta división del trabajo de dos maneras: por una parte, los varones monopolizan las técnicas asociadas con la “agricultura moderna”; por otra, evitar el contacto de las mujeres con pesticidas es una estrategia para preservar sus capacidades reproductivas. Estos hallazgos matizan el hecho de que ellas siempre sean las más perjudicadas por estas sustancias.

Resultados contrastantes con lo dicho surgen de un estudio etnográfico uruguayo sobre los saberes de mujeres y niñas/os ambientalmente expuestas/os a plaguicidas en la región suroeste del departamento de Soriano (Evia Bertullo, 2018). La autora encuentra que en los contextos agrícolas se trasciende la diyuntiva entre exposición ambiental/exposición laboral, ya que el daño asociado a los pesticidas se produce mediante distintas fuentes potenciales de exposición que se superponen. A pesar de que las mujeres realicen tareas puntuales de aplicación de plaguicidas solo para mantener “limpios” los alrededores domésticos, la mayoría de los problemas derivados de la exposición a plaguicidas agrícolas está ligada su aplicación en amplias áreas y con maquinaria de gran porte.

2.2 Precariedad laboral en el agro y barreras de acceso a los servicios de salud

Las dificultades en el acceso a los servicios de salud, especialmente en lo que hace a la salud sexual y reproductiva, resulta otra temática explorada en la bibliografía recopilada. En México, un estudio cualitativo con jornaleras indígenas migrantes (Haro y Minjarez, 2011) señala que la actividad agrícola, por los elevados niveles de informalidad que mantiene y por la escasez de oferta sanitaria en las zonas rurales, expone a sus trabajadoras a múltiples barreras para acceder a cuidados médicos asequibles y oportunos. Esta carencia disminuye la realización de controles periódicos durante el embarazo, lo que provoca mayor morbilidad y mortalidad perinatal.

Una investigación cuantitativa con 928 trabajadoras rurales de las cinco grandes regiones brasileñas (Siqueira, Bandeira y Mostafa, 1995) asocia las dificultades de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con altas tasas de fecundidad y embarazos tempranos (entre los 15 y los 21 años) y no intencionales. Las propias trabajadoras identifican que los embarazos no intencionales debilitan su salud.

Un estudio con enfoque cualitativo realizado en México, mediante grupos focales con 61 jornaleras de la zona de Oaxaca y entrevistas a expertos (Aranda y Castro Vásquez, 2016), advierte que las trabajadoras agroindustriales carecen de cobertura de seguridad social y que habitualmente son despedidas cuando transitan embarazos. Esta práctica, llamada por el empresariado “ponerlas a descansar”, las priva de ingresos monetarios y atención médica durante el período gestacional.

En Mendoza, Argentina, un estudio etnográfico con trabajadoras agrícolas migrantes (Linardelli & Anzorena, 2021) revela que el acceso a la atención médica es extremadamente complejo para este grupo. En primer lugar, la frecuente informalidad laboral implica que tomar reposo ante algún malestar disminuye sus ingresos. Como resultado, las trabajadoras suelen postergar la búsqueda de asistencia sanitaria hasta límites riesgosos para su salud. Además, por la contratación temporal, las mujeres obtienen cobertura de obra social solo algunos meses del año. Este hecho es identificado por las trabajadoras como un obstáculo a sortear, ya que prefieren acudir al sistema público de salud cuando cesa la cobertura. Esto se debe a que los centros prestadores de servicios de las obras sociales se concentran en zonas urbanas, requieren de trámites administrativos engorrosos para acceder a la atención y demandan onerosos copagos.

2.3 La doble jornada y su incidencia en la salud

La pandemia de la COVID-19 puso de relieve la carga desproporcionada que soportan las mujeres en el cuidado no remunerado de hijos/as y otros/as miembros de la familia y lo que esta carga implica en términos de tiempo, empleo y bienestar (FAO, 2024). Ahora bien, la doble jornada de las trabajadoras agrícolas tiene algunas particularidades que diferencian notablemente su carga global de trabajo respecto de la de mujeres que laboran en otros ámbitos.

Por una parte, en el mundo rural los procesos productivos y reproductivos no pueden diferenciarse tan claramente; las tareas domésticas incluyen actividades orientadas a transformar bienes para el consumo y producirlos sin intermediación mercantil, al tiempo que es habitual la simultaneidad espacial y temporal entre actividades productivas y de cuidado (Pessolano & Linardelli, 2021).

Por otra parte, el desempeño de los cuidados en el mundo rural se ve notablemente afectado por un conjunto de factores distintivos de estas zonas, como la carencia de tecnologías que ahorren esfuerzos domésticos, las dificultades de acceso a instituciones sanitarias y educativas, la falta de servicios básicos, como agua, electricidad, gas y transporte público. De manera sintética, se puede señalar que los cuidados realizados por trabajadoras rurales, aunque persiguen las mismas finalidades que en las zonas urbanas (reproducir la vida), no suponen las mismas tareas ni cargas (Pessolano & Linardelli, 2021).

Los estudios que analizan la incidencia de la doble jornada en la salud de las trabajadoras rurales destacan que las extensas jornadas, los exigentes ritmos de trabajo y los intensos esfuerzos físicos de la conjunción del trabajo agrícola con los cuidados constituye una carga de trabajo cotidiana excesiva y nociva para la salud.

Así lo indica una pesquisa psicosocial sobre agricultoras familiares, realizada en la provincia de Formosa, Argentina, mediante entrevistas semidirigidas (Logiovine, 2017). Por un lado, la investigación identifica que la doble jornada de las trabajadoras rurales se asocia con altos niveles de estrés, dado el escaso tiempo libre o de recreación. Por otro lado, esa combinación de tareas demanda un importante esfuerzo físico, que incide en el progresivo deterioro del estado de salud. Se produce una acumulación de dolencias y síntomas, que pueden pasar inadvertidos entre las propias trabajadoras, por ser considerados “gajes del oficio” y por la extendida representación social de las mujeres rurales como “fuertes” y “resistentes”.

Un estudio de caso cualitativo realizado en Cundinamarca, Colombia, a través de técnicas narrativas y entrevistas con trabajadoras rurales, advierte sobre la emergencia de malestares psíquicos provocados por las tareas de cuidado (Amariles y López, 2019). Las autoras señalan que, en cuanto estas tareas son consideradas como atributo propio de las mujeres y una obligación de género, si no se realizan “de forma correcta” surgen sentimientos de culpabilidad, ira, frustración, estrés e incertidumbre sobre el rol de cuidadoras asumido.

En Mendoza, Argentina, una investigación etnográfica con mujeres indígenas migrantes señala que el solapamiento y la tensión entre trabajo agrícola y cuidados produce una morbilidad laboral específica (Linardelli, 2021). Se trata de una combinación de enfermedades dermatológicas y respiratorias debido al uso de agrotóxicos y pesticidas, dolores posturales por la intensa demanda física del trabajo, recurrentes accidentes laborales, y malestar emocional por la intensidad y extensión de la carga total de trabajo. El estudio vincula la doble presencia con procesos de desgaste prematuros expresados en dolores corporales, disminución de la rapidez en el trabajo y menor resistencia física a pesadas faenas. Dicho desgaste supone una pérdida progresiva de los ingresos y el retiro forzoso y temprano de la actividad laboral, antes de la edad que permite acceder al beneficio jubilatorio.

3. Discusión

La literatura analizada hasta aquí valida la importancia de realizar estudios sobre las particularidades del trabajo de las mujeres y la incidencia que este tiene en su salud. Al considerar que las desigualdades sexogenéricas modelan los procesos de trabajo y la salud laboral, los estudios revisados permiten identificar un cúmulo de problemáticas que permanecen ocultas en los enfoques que consideran a “los trabajadores” como sujetos sin marcas de la diferenciación sexogenérica.

En ese sentido, las investigaciones presentadas reúnen datos empíricos valiosos que confirman la existencia de procesos específicos de desgaste y daño a la salud de las agricultoras de América Latina, en el marco de la feminización del sector.

Al ponderar la producción científica en conjunto se pueden advertir tendencias comunes que, aunque no permiten establecer generalizaciones, indican rasgos recurrentes en las condiciones de trabajo y la salud de las mujeres en el agro regional. En líneas generales, se advierte que los cambios tecnológicos en la producción agrícola y la persistente división sexual del trabajo, extendida en distintos territorios y cultivos bajo estudio, acompañan las oportunidades de empleo con marcas profundas en el cuerpo de las trabajadoras.

En lo que hace a condiciones de empleo, los puestos de trabajo que el sector agrícola ofrece a las mujeres en distintos puntos del mapa regional se caracterizan por requerir tareas físicamente intensas, desplegadas en prolongadas jornadas, con exiguas remuneraciones y pago a destajo. Es usual que la manipulación de pesticidas se realice sin adecuada protección y que carezcan de medios mecánicos cuando transportan cargas pesadas, siembran, labran o deshierban. A estas condiciones se le adicionan la falta de protección social, los despidos y las acusadas barreras de acceso a la atención médica durante el embarazo. Junto con ello, la carga de tareas domésticas y la falta de cuidados para sus hijos/as durante los extensos horarios de empleo completa un escenario de exigentes demandas físicas y psíquicas.

Como consecuencia de esas condiciones laborales, las investigaciones advierten que el menoscabo a la salud de las trabajadoras se expresa en problemas reproductivos, como abortos o partos pretérmino, hijos/as con bajo peso al nacer, padecimientos mentales por la doble jornada, trastornos musculoesqueléticos, intoxicaciones agudas y crónicas con pesticidas, y procesos de desgaste prematuros. Así, la evidencia reunida señala un patrón de morbilidad genérica diferencial en diversos ámbitos del trabajo agrícola latinoamericano.

Dicho lo anterior, es posible advertir algunos límites de la investigación disponible, que abren desafíos y preguntas para futuras pesquisas. En primer lugar, la mayoría de los trabajos se despliegan en el nivel local y resultan escasos los que abordan la escala nacional e internacional. Salvo por el informe de la OIT, basado en reportes de accidentes laborales, se carece de investigaciones que analicen distintos países. Además, solo una investigación analiza distintas jurisdicciones de un mismo país. Por tanto, aunque los datos empíricos aportados son relevantes y profundos, se requiere de estudios de mayor escala, que mapeen la problemática en el nivel nacional y regional. Esto permitiría contar con un diagnóstico para el desarrollo de políticas públicas orientadas al sector agrícola y sanitario que asistan a estas trabajadoras.

En segundo lugar, se dispone de mayor cantidad de información cualitativa. Los datos detallados sobre las percepciones de las actoras no suprimen la necesidad de ampliar la información cuantitativa existente. Es menester contar con datos agregados, recogidos de modo sistemático y con análisis de fuente estadística, que permitan realizar comparaciones entre cultivos, regiones y países. A la vez, resulta necesario producir información epidemiológica para identificar prácticas productivas críticas, daños a la salud recurrentes y territorios con mayor incidencia de ciertas problemáticas. Esta necesidad se topa con algunas dificultades que interfieren en la posibilidad de producir información estadística sobre el tema. Por nombrar las más relevantes, se puede señalar la extendida informalidad en el sector agrario, la alta movilidad de las/os trabajadoras/es en términos geográficos y las dificultades de control estatal por la dispersión territorial de los establecimientos.

En tercer lugar, los estudios sistematizados se concentran en la etapa primaria o en el procesamiento industrial de los cultivos. Esto resulta una limitación, dada la usual pluriactividad de las trabajadoras rurales. De manera creciente, durante las distintas estaciones del año, las mujeres transitan de los predios agrícolas a las fábricas de empaque y conservas. También es usual que en los períodos de menor demanda de trabajo agrícola desarrollen estrategias de autoempleo, como comercialización de artesanías y alimentos. Esta diversidad de espacios laborales demandaría un cruce de datos entre los sectores primario e industrial, cuyas condiciones de trabajo y los riesgos laborales que implican pueden diferir en múltiples aspectos.

Por último, un rasgo habitual de las investigaciones abordadas es que se concentran en aquellas producciones de mayor escala y orientadas a la exportación. Aunque estos espacios reclutan gran cantidad de trabajadoras, los cultivos de menor escala, de carácter familiar y orientados al mercado interno, también son un espacio laboral frecuente para las mujeres rurales. La agricultura familiar y campesina no está exenta de problemáticas de salud para las mujeres, así es que existe una vacancia en el análisis de la relación trabajo-salud en ese ámbito.

Conclusiones

El conjunto de estudios abordados permite sugerir que, pese a las oportunidades laborales ofrecidas por la feminización de la agricultura, el sector agrario latinoamericano ha reclutado a las mujeres en puestos laborales carentes de protección social, con extensas e intensas jornadas de trabajo y escasos recaudos en materia de salud laboral. En ese escenario, es posible advertir múltiples marcas en la salud de las agricultoras. Las investigaciones muestran que la precariedad laboral y la doble jornada –rasgos característicos de la fuerza de trabajo femenina en la agricultura latinoamericana– multiplican, diversifican y profundizan el sufrimiento laboral, aceleran los procesos de desgate y limitan la posibilidad de acceder a servicios sanitarios en forma oportuna.

Adicionalmente, el valor de las investigaciones aquí reseñadas radica en la evidencia que brindan de la estrecha relación entre la salud de las trabajadoras y el acceso efectivo a los derechos y protecciones laborales. Esto es relevante puesto que las recientes y reiterativas discusiones sobre la necesidad de flexibilizar y tornar más competitivas las relaciones de trabajo suelen abstraerse del impacto que esto puede tener en la salud de los/as trabajadores/as.

Al respecto, es necesario señalar con claridad que, mientras los empleadores del agro regional vulneren los derechos laborales de las mujeres, ellas seguirán sufriendo daños en su salud. En el mismo sentido, cabe remarcar que la actual división sexual del trabajo doméstico, que deposita prácticamente la totalidad de la carga en las mujeres, solo se sostiene a costa de su desgaste, padecimiento y malestar emocional.

Una limitación de este artículo, que conviene explicitar, radica en que no se abordaron las diferencias entre mujeres y varones, ni entre las propias mujeres. Esto se debe a que, por una parte, se buscó focalizar en la situación de las mujeres, dada la forma en que se construyó el problema de investigación. Por otra parte, las agricultoras no constituyen un bloque homogéneo y su posición laboral puede variar notablemente según su origen nacional y étnico-racial, pero esta dimensión no se encontraba presente en la mayoría de los estudios analizados, razón por la cual no se abordaron esas diferencias.

Finalmente, y con base en la información disponible, es imperioso establecer una agenda de investigación que incluya el análisis de políticas públicas –de empleo, salud e igualdad de género– orientadas a las trabajadoras agrícolas en miras de atender no solo los daños causados por el trabajo, sino su salud integral. Desde esta óptica, la protección de la salud debe estar presente en el diseño y ejecución de todas las políticas públicas. Así, es posible advertir que para favorecer la salud de las trabajadoras del sector será indispensable contar con intervenciones estatales orientadas a garantizar la seguridad en el trabajo y el acceso a los servicios sanitarios, eliminar la informalidad laboral y propiciar la redistribución del trabajo de cuidados.

Referencias

Amariles, V. y López Moreno, M. (2019). Cuidados y nueva ruralidad: aportes para la política pública de mujer y género en el municipio de Chía, Cundinamarca (Tesis en Trabajo Social). Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia.

Aranda, P. y Castro Vásquez, M. (2016). El campo de la agroindustria en el noroeste de México y la salud de sus jornaleras: una propuesta de estudio. Salud Colectiva, 12, 55-70. https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/scol/v12n1/1851-8265-scol-12-01-00055.pdf

Arizpe, L. (1986). Las mujeres campesinas y la crisis agraria en América Latina. Nueva Antropología, 30, 57-65. https://www.redalyc.org/pdf/159/15903004.pdf

Arizpe, L. y Aranda, J. (1981). El empleo agroindustrial y la participación de la mujer en el desarrollo rural: un estudio de las obreras del cultivo de exportación de la fresa en Zamora, México. México: Organización Internacional del Trabajo.

Bendini, M. y Lara Flores, S. M. (2007). Espacios de producción y de trabajo en México y Argentina. Un estudio comparado en regiones frutihortícolas de exportación. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 26, 23-61. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/riea/riea_v26-27_n1_02.pdf

Bengoa, J. (2003). 25 años de estudios rurales. Sociologías, 5(10), 36-98. https://www.scielo.br/j/soc/a/Lssb6xPFB8CQ3GnBs8cX6NG/

Camarena, L., Von Glascoe, C., Martínez, C. y Arellano, E. (2013). Occupational risks and health: perceptions of indigenous female agricultural workers in Northwestern Mexico. Salud Colectiva, 9(2), 247-256. https://europepmc.org/article/med/23989629

Carrasco, C. (2011). La economía del cuidado: Planteamiento actual y Desafíos pendientes. Revista de Economía Crítica, 11, 205-225. https://www.revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/download/498/479

CEPAL (2013). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. https://repository.eclac.org/handle/11362/1462

Chonchol, J. (1994). Sistemas agrarios en América latina. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

De Brito, J. (2000). Enfoque de gênero e relação saúde/trabalho no contexto de reestruturação produtiva e precarização do trabalho. Cadernos de Saúde Pública, 16, 195-204. https://www.scielo.br/j/csp/a/qnbzLVqQPw6qNJrqZm4xh4S/abstract/?lang=pt#

De Brito, J. (2005). Trabalho e saúde coletiva: o ponto de vista da atividade e das relações de gênero. Ciência & Saúde Coletiva, 10, 879-890. https://www.scielo.br/j/csc/a/q93hqHz6PSzKtzpvwd7T6KP/abstract/?lang=pt

Deere, C. (2006). ¿La feminización de la agricultura? Asalariadas, campesinas y reestructuración económica en la América Latina rural. Alasru, 4, 77-136.

De Moraes Silva, M. (2016). Las trabajadoras nómadas: Cambios productivos y sus efectos sobre el trabajo femenino. Revista de Ciencias Sociales, 29(39), 15-34. http://www.scielo.edu.uy/pdf/rcs/v29n39/V29n39a02.pdf

Evia Bertullo, V. (2018). Saberes y experiencias sobre la exposición a plaguicidas entre mujeres que residen en contextos agrícolas en Soriano, Uruguay. Revista Trama, 9(diciembre), 13-35. http://www.auas.org.uy/trama/index.php/Trama/article/download/173/108

FAO (2024). La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. Roma. https://doi.org/10.4060/cc5343es

Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de Sueños.

Federici, S. (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Madrid: Traficantes de Sueños.

Garduño, M. (2001). Para estudiar la relación entre el trabajo doméstico y la salud de las mujeres. Salud de los trabajadores, 9(1), 35-43. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2948402.pdf

Gudynas, E. (2010). Agropecuaria y nuevo extractivismo bajo los gobiernos progresistas de América del Sur. Territorios, 5(1), 37-54. https://ipdrs.org/images/en_papel/archivos/gudynasagronuevoextractivismoterritorios1032d6f1a4.pdf

Haro, J. y Minjarez, B. (2011). Determinantes de salud reproductiva en jornaleras de los campos agrícolas de Sonora: un enfoque epidemiológico sociocultural. VII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, Yucatán, México.

Hirata, H. y Kergoat, D. (2007). Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa, 37(132), 595-609. https://www.scielo.br/j/cp/a/cCztcWVvvtWGDvFqRmdsBWQ/?format=pdf&lang=pt

Lara Flores, S. M. (1991). Las obreras agrícolas: un sujeto social en movimiento. Nueva Antropología, 99-114. https://www.redalyc.org/pdf/159/15903907.pdf

Lara Flores, S. M. (1995). La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no tradicionales en América Latina: efectos de una flexibilidad ‘salvaje’. En S. M. Lara Flores (Coord.), Jornaleras, temporeras y boias frías. El rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina (pp.13-34). Caracas: Nueva Sociedad.

Lara Flores, S. M. (2008). ¿Es posible hablar de un trabajo decente en la agricultura moderno-empresarial en México? El cotidiano, 147, 25-33. https://www.redalyc.org/pdf/325/32514704.pdf

Lara, M. A. (1998). Investigación sobre trabajo femenino y salud: avances y propuestas. En J. Figueroa Perea (Comp.), La condición de la mujer en el espacio de la salud (pp. 131-160). México: Colegio de México.

Lastarria, S. (2008). Feminization of agriculture: Trends and driving forces. World Development Report. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/655741468338477909/pdf/41367optmzd0Fe1Agriculture01PUBLIC1.pdf

Laurell, A. C. (1986). El estudio social del proceso salud-enfermedad en América Latina. Cuadernos Médico Sociales, 37, 3-18. https://red.amr.org.ar/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/n37a138.pdf

Lima, M., Ismail, S., Ashworth, A. y Morris, S. (1999). Influence of heavy agricultural work during pregnancy on birthweight in Northeast Brazil. International Journal of Epidemiology, 28(3), 469-474. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10405850/

Linardelli, M. F. (2021). Antes yo rendía bastante. Las marcas de la doble presencia en el cuerpo de trabajadoras agrícolas migrantes. Argumentos. Revista de crítica social, 24. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/download/6984/5837

Linardelli, M. F. & Anzorena, C. C. (2021). Cuidar, gestionar, esperar: estrategias de mujeres migrantes ante contextos restrictivos de acceso a la atención sanitaria. Jangwa Pana, 20(2), 1-19. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/167645/CONICET_Digital_Nro.225b69f1-4746-49c2-a566-9030643a14f6_B.pdf?sequence=2

Logiovine, S. (2017). División sexual del trabajo y ruralidades: abordaje psicosocial sobre el uso del tiempo y trabajo no remunerado en mujeres rurales. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Facultad de Psicología - UBA, Buenos Aires, Argentina.

Maletta, H. (2009). Epistemología aplicada: Metodología y técnica de la producción científica. Lima: CIES.

Medel, J. y Riquelme, V. (1995). La estacionalidad del empleo y la salud de las temporeras de la fruticultura en Chile. En S. M. Lara Flores (Ed.), Jornaleras, temporeras y boias frias: el rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina (pp. 147-162). Caracas: Nueva Sociedad.

Menasche, R. (2004). Capinar: ¿verbo conjugado no feminino? Notas de pesquisa sobre gênero e percepções de risco na agricultura familiar. Cuadernos de desarrollo rural, 53, 25-36. https://www.redalyc.org/pdf/117/11705303.pdf

Mendoza, A. y Donoso, A. (2011). Trabajo agrícola de Temporada y su impacto en la Salud. Revista Sociedad y Equidad, 1. https://sintesisdejurisprudencia.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/10610

Mingo, E. (2020). La condición obrera femenina: Las disputas de sentido por las categorías compromiso y conflictividad. En L. Rodríguez Lezica et al. (Coords.), Asalariadas rurales en América Latina. Abordajes teórico-metodológicos y estudios empíricos (pp. 144-158). Montevideo: UDELAR.

Organización Internacional del Trabajo (2000). Seguridad y Salud en la agricultura. Ginebra: OIT.

Palacios, M. y Moreno, L. (2004). Diferencias en la salud de jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes en Sinaloa, México. Salud pública de México, 46(4), 286-293. https://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v46n4/21538.pdf

Pérez Orozco, A. (2014). Del trabajo doméstico al trabajo de cuidados. En C. Carrasco (Ed.), Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política (pp. 49-74). Madrid: La Oveja Roja.

Pessolano, D. & Linardelli, M. F. (2021). El trabajo reproductivo en el medio rural. Puesteras y trabajadoras migrantes del sector agropecuario de Mendoza (Argentina). CUHSO (Temuco), 31(1), 47-76. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2452-610X2021000100047&script=sci_arttext&tlng=en

Riella, A., y Mascheroni, P. (Comps.) (2015). Introducción. En Asalariados rurales en América Latina. Montevideo: CLACSO.

Rubin, J. R., Denman, C. A., y Monteverde, G. G. (2006). Cambios en el mundo del trabajo y la salud de las mujeres: una revisión desde América Latina. California: UCLA. https://escholarship.org/content/qt5k5529wc/qt5k5529wc.pdf

Sánchez Gómez, M. (2015). Recapitulación y reflexiones finales. En M. Sánchez Gómez y S. M. Lara Flores (Coords.), Los programas de trabajadores agrícolas temporales: ¿una solución a los retos de las migraciones en la globalización? (pp. 355-362). México: UNAM.

Siqueira, D., Bandeira, L., y Mostafa, A. (1995). Mujeres trabajadoras rurales: salud, reproducción y ciudadanía en Brasil. En S. M. Lara Flores (Eds.), Jornaleras, temporeras y boias frias: el rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina (pp. 163-180). Caracas: Nueva Sociedad.

Slavchevska, V., Kaaria, S. y Taivalmaa, S. L. (2019). The Feminization of Agriculture. International Center for Tropical Agriculture, World Bank. https://academic.oup.com/edited-volume/34660/chapter-abstract/295327478?redirectedFrom=fulltext

Teubal, M. (2001). Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En N. Giarraca (Comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pp. 45-66). Buenos Aires: CLACSO.

Valdés, X., Rebolledo, L., Pavez, J., y Hernández, G. (2014). Trabajos y familias en el neoliberalismo: Hombres y mujeres en faenas de la uva, el salmón y el cobre. LOM ediciones.

Valdés, X. (2015). Feminización del empleo y trabajo precario en las agriculturas latinoamericanas globalizadas. Cuadernos de antropología social, 41, 39-54. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-275X2015000100003&script=sci_arttext

Valdés, X. (2020). De la dominación hacendal a la emancipación precaria. Historias y relatos de mujeres: inquilinas y temporeras. Universidad Academia de Humanismo Cristiano/Cedem.

Valdés, X. y Godoy, C. (2016). Mujeres de cuerpos dañados: las temporeras de la fruta en Chile. Revista de Geografía Espacios, 6(12), 13-31. https://revistas.academia.cl/index.php/esp/article/download/659/659/0

Recepción: 02 Octubre 2023

Aprobación: 18 Junio 2024

Publicación: 01 Diciembre 2024