Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e255. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e255. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e255. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e255. ISSN 1515-5994Artículos

Vulnerabilidad en la tenencia de la tierra: la firma de convenios entre titulares registrales y familias campesinas criollas en el chaco salteño

Resumen: Considerando los procesos de transformación en curso en el Chaco semiárido, este trabajo indaga en la situación de vulnerabilidad sobre la tenencia de la tierra que experimentan las familias campesinas criollas que habitan la zona aledaña a la Ruta Nacional 81 de los departamentos de Rivadavia y General José de San Martín, de la provincia de Salta. Partiendo de la información generada a partir del análisis de 50 entrevistas semiestructuradas a familias campesinas criollas, profundizamos especialmente en la firma de convenios entre titulares registrales y familias criollas. Los relatos de las familias dan cuenta de situaciones alarmantes, tanto en relación con las presiones que padecen para firmarlos como con su cumplimiento por parte de los titulares registrales. Ante este panorama, de continuar los procesos de cercamiento de los predios criollos, la posibilidad de producción y reproducción de la vida campesina se ve seriamente amenazada.

Palabras clave: Chaco salteño, Familias campesinas criollas, Conflicto por la tierra, Convenios.

Vulnerability in land tenure: the signing of agreements between registered owners and peasant families in the Chaco of Salta

Abstract: Considering the transformation processes underway in the semi-arid Chaco, this work studies the situation of vulnerability regarding land ownership experienced by Creole peasant families who inhabit the area surrounding Ruta Nacional 81 in the departments of Rivadavia and General José de San Martín from the province of Salta. Based on the information generated from the analysis of 50 semi-structured interviews with creole peasant families, we explore especially into the signing of agreements between registered owners and creole families. The families' stories reveal alarming situations, both in relation to the pressure they suffer to sign the agreements, and to the compliance by the registered owners. Given this panorama, if the processes of enclosure of Creole lands continue, the possibility of production and reproduction of peasant life is seriously threatened.

Keywords: Chaco salteño, Creole peasant families, Conflict over land, Agreements.

1. Introducción

El territorio del Chaco semiárido de la provincia de Salta (comúnmente llamado Chaco salteño) viene experimentando en las últimas décadas un importante proceso de transformación como fruto de la expansión de la frontera agropecuaria, que avanza transformándolo radicalmente y generando una diversidad de conflictos para las comunidades originarias y criollas que allí habitan, condicionadas por la inseguridad en la tenencia de la tierra.

Si bien en los últimos años algunos conflictos y movilizaciones protagonizadas por el sector campesino criollo han logrado visibilizarse, diversos autores señalan la inexistencia de una tradición de estudios sobre las disputas campesinas por la tierra en nuestro país y la dificultad que implica la tarea de cuantificar las situaciones problemáticas sobre la tenencia precaria de la tierra (Barbetta et al., 2016; Langbehn y García, 2020; Mioni et al., 2013). Ante este panorama, y en un contexto de incipientes iniciativas de regularización de la tierra en la zona, nos proponemos aportar al conocimiento de la situación del sector campesino criollo que habita en el Chaco semiárido en la zona de la Ruta Nacional 81 de Salta.

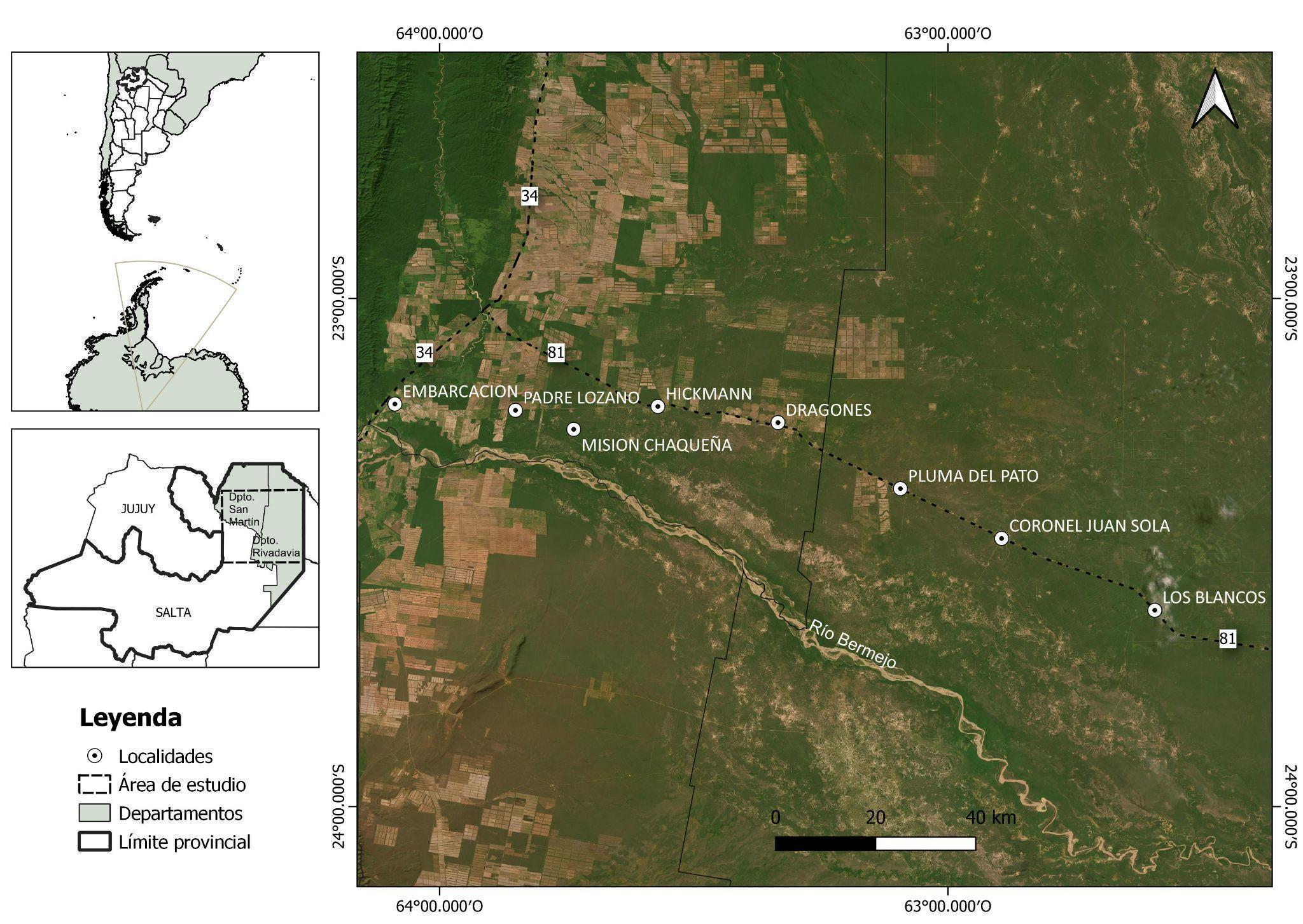

El área de estudio del presente trabajo cubre un sector del Chaco semiárido de la provincia de Salta, desde la zona aledaña a la Ruta Nacional 81 al norte hasta el río Bermejo al sur, donde se ubican las localidades de Padre Lozano, Misión Chaqueña, Hickmann, Dragones (departamento General José de San Martín), Pluma de Pato, Coronel Juan Solá y Los Blancos (departamento Rivadavia). Las familias campesinas criollas que habitan en el territorio boscoso bajo estudio se desenvuelven en un ambiente caracterizado por presentar severas restricciones ambientales, con un largo período seco y escasas precipitaciones concentradas entre diciembre y abril, que alcanzan en promedio 629 mm, y temperaturas anuales de 21 °C (15 a 28 °C) (Bianchi et al., 2005).

Las familias campesinas criollas habitan en unidades de producción y vivienda que se conocen como puestos y equivalen a las explotaciones agropecuarias (EAP) sin límites definidos (Camardelli, 2005; Pais et al., 2006). Según datos del Censo Nacional Agropecuario de 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2021), puede advertirse en la zona de estudio un alto porcentaje de EAP sin límites definidos. El departamento General José de San Martín cuenta con 367 unidades de este tipo, lo que representa el 55,85 % del total de las explotaciones. Por su parte, el departamento de Rivadavia presenta 130 EAP sin límites definidos, lo que constituye el 16,35 % del total de las explotaciones. Considerando el universo definido mediante estos datos censales, para la realización de las entrevistas semiestructuradas (Guber, 2005) a partir de las cuales se sustenta el presente estudio se consideró una muestra de 50 EAP, lo cual representa un 10 % del total. Así, fueron relevados 50 puestos, pertenecientes a familias campesinas criollas que habitan el área de estudio.

Las entrevistas fueron realizadas entre 2016 y 2022 en el marco de nuestras tesis doctorales,1 en visitas a los puestos de las familias, en asambleas y en movilizaciones campesinas. Dichas entrevistas se basaron en una serie de preguntas sobre aspectos generales referidos a la historia de las familias que habitan en el territorio, principales actividades productivas y destino de la producción, situación de tenencia de la tierra y superficie que utilizan. Con respecto a los convenios, se consultó específicamente por la experiencia de las familias sobre la propuesta de firmar el convenio, la superficie pactada, las mejoras ofrecidas, el cumplimiento de las mejoras y la entrega del título de propiedad.

Comenzaremos analizando el contexto de transformación del territorio del bosque chaqueño vinculado al avance de la frontera agropecuaria, marcado por el desmonte, la concentración de la tierra y la emergencia de una diversidad de conflictos por la tenencia de la tierra. Luego, realizaremos algunas consideraciones sobre las experiencias de las familias campesinas criollas del Chaco semiárido respecto del vínculo con la tierra que habitan desde hace generaciones. Finalmente, nos abocaremos específicamente a conocer las particularidades que emergen de la firma de convenios entre titulares registrales y familias criollas poseedoras, reflexionando sobre las consecuencias que pueden traer para la producción y reproducción de la vida campesina.

2. Chaco semiárido: transformación del bosque chaqueño y conflictividad creciente

2.1. Avance de la frontera agropecuaria y del desmonte

Desde fines del siglo XIX, la zona este de la provincia de Salta se estructuró productivamente en torno a la producción hidrocarburífera, la extracción forestal de tipo minera y los ingenios azucareros. En este contexto, comunidades originarias y criollos mantuvieron sus actividades y modos de vida, aunque viéndose progresivamente arrinconados en las zonas menos fértiles (Schmidt, 2014). A partir de la década del sesenta, el cultivo de poroto y de soja avanzó hacia el este provincial desmontando superficies de bosque nativo y desplazando a la ganadería empresarial hacia zonas marginales para los cultivos, pero aptas para la cría de ganado, lo que provocó un importante traslado y retroceso de la ganadería criolla que tradicionalmente ocupaba ese espacio (Barbera et al., 2016; Camardelli et al., 2016; Naharro y Alvarez, 2011).

Desde mediados de la década del setenta, el modelo de agronegocios se consolidó en nuestro país, lo que generó profundas transformaciones en el sector agropecuario. El proceso de agriculturización experimentado, motorizado principalmente por la introducción del cultivo de soja en la región pampeana, provocó un fenómeno de desplazamiento de la ganadería empresarial hacia zonas extra-pampeanas, con lo que se incorporaron a la producción capitalista amplios territorios anteriormente considerados como marginales.

En el NOA, la frontera agropecuaria se expandió en un primer momento hacia el territorio del Umbral al Chaco, para luego continuar hacia el este, en un proceso denominado por algunos autores “pampeanización del Chaco” (Pengue, 2005), que implicó la importación del sistema de manejo pampeano sobre sectores con diferentes características socioproductivas y ecológicas (Schmidt, 2014). En la región chaqueña, este modelo de desarrollo impulsó el desmonte masivo del bosque nativo, lo que causó una importante fragmentación del paisaje, pérdida de biodiversidad, pérdidas de rendimiento y fertilidad de los suelos, y aumento en los procesos de degradación (Pengue, 2009). Además, generó un aumento en la conflictividad entre productores capitalistas, orientados a economías globales de mercado, y productores tradicionales, con economías mixtas entre subsistencia y mercados locales (Grau et al., 2011). Entre 2002 y 2010 se desmontaron alrededor de cuatro millones de hectáreas de bosque nativo en la Argentina (Piquer-Rodríguez et al., 2015), con tasas de deforestación superiores a la media continental y mundial (FAO y UNEP, 2020).

Frente a la alarmante pérdida de bosques nativos, en 2007 fue sancionada la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos a nivel nacional. Al año siguiente, la provincia de Salta sancionó la Ley Provincial 7543, que establecía los criterios para la zonificación y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). Finalmente, en junio de 2009 y mediante el decreto 2785/09, se elaboró el soporte cartográfico de OTBN, que señaló las áreas correspondientes a las tres categorías de conservación planteadas en la Ley 26.331: categoría I o de muy alto valor de conservación (color rojo); categoría 2 o de mediano valor de conservación (color amarillo) y categoría 3 o de bajo valor de conservación (color verde, habilitadas para el desmonte). De esta manera, un gran porcentaje del territorio del Chaco semiárido quedó bajo las categorías rojo y amarillo. Particularmente, el área de estudio quedó zonificada en la categoría II, que comprende áreas que podrán ser destinadas al aprovechamiento sostenible de los bosques nativos y la implementación de sistemas silvopastoriles o bajo monte, y sobre las cuales no se pueden realizar desmontes totales o selectivos.

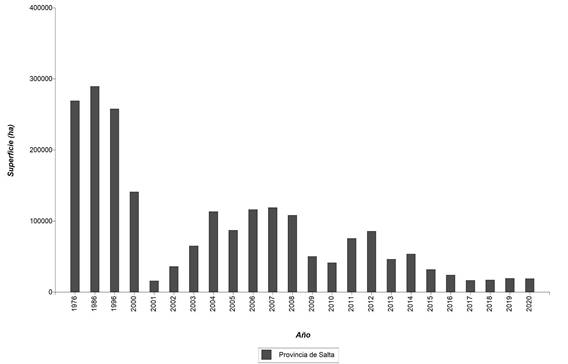

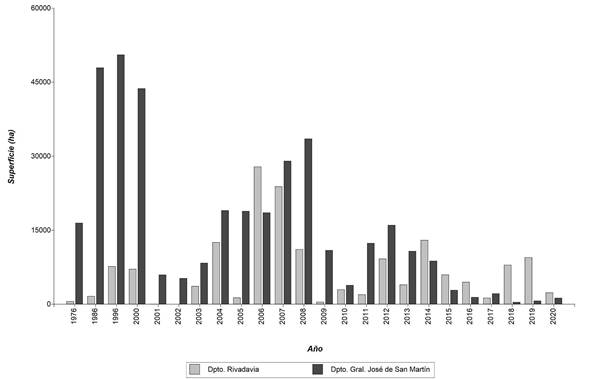

Según los datos provistos por el Proyecto de Monitoreo de Deforestación en el Chaco Seco REDAF- LART- INTA (http://monitoreodesmonte.com.ar/), en Salta, durante el período previo a la sanción de la Ley 26.331 (1976-2007), la superficie desmontada alcanzó 1.509.092,9 hectáreas (Figura 2). A pesar de la disposición reglamentaria, los desmontes continuaron adquiriendo una dimensión alarmante. Tanto es así que, en el período posterior a la sanción de la Ley 26331 (2007-2020), se desmontaron 708.254 hectáreas en la provincia (Figura 2); de ellas, 134.184 hectáreas en el departamento General José de San Martín y 98.124 en el departamento Rivadavia (Figura 3).

Superficie desmontada en la provincia de Salta entre 1976 y 2020

Fuente: Elaboración propia, con datos del Proyecto de Monitoreo de Deforestación en el Chaco Seco.

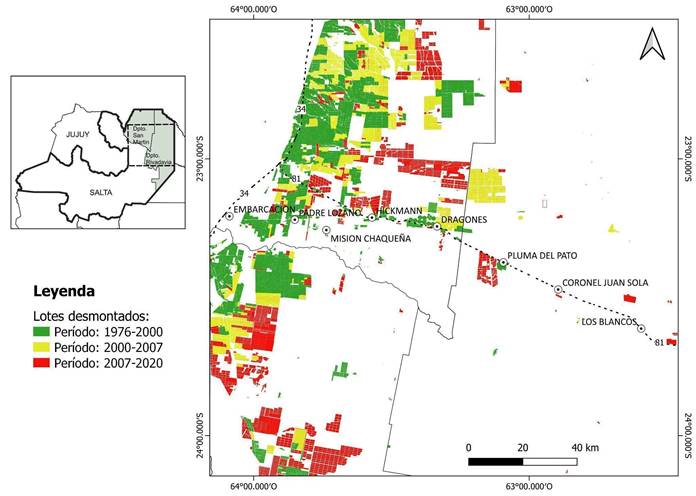

Tal como puede apreciarse en la imagen (Figura 4), el avance de la frontera agropecuaria no se produjo de manera uniforme en la provincia de Salta y, en particular, en el área de estudio. Se puede observar que la superficie desmontada, alrededor de la Ruta Nacional 81, cubre mayormente el departamento General José de San Martín y, en una menor proporción, el departamento Rivadavia. Esto podría atribuirse a las condiciones climáticas y edáficas del territorio cubierto por el departamento General José de San Martín, el cual resulta más atractivo para los sistemas empresariales, desde el punto de vista productivo, por presentar sectores con mayores precipitaciones y suelos más fértiles, con lo que los sistemas campesinos quedan relegados al uso de tierras marginales (Córdoba, 2020). Sin embargo, en la última década, se evidencia el avance de los desmontes hacia suelos menos fértiles (en el este de la provincia), sector que aún mantiene vastas superficies de bosques nativos donde habitan comunidades originarias y familias campesinas criollas.

El territorio del sector bajo análisis, actualmente frente de avance de la frontera agropecuaria, representa una muestra de las transformaciones que deberán enfrentar en el mediano plazo los últimos sectores con bosque nativo al norte del río Bermejo (Córdoba y Camardelli, 2019), sobre los cuales se esperan severas consecuencias en cuanto a los procesos de degradación de la tierra y la conflictividad con las comunidades locales que habitan en el territorio.

2.2. Concentración y conflictividad

El proceso de concentración de la tierra observado en nuestra zona de estudio, asociado al avance de la frontera agropecuaria, ha sido estudiado desde distintas perspectivas, que, si bien presentan matices en cuanto a la forma de conceptualizarlo, coinciden al denunciar sus magnitudes y la gravedad de los conflictos que provoca para el bosque nativo y las comunidades locales que habitan en él. Este fenómeno puede enmarcarse en procesos globales de expansión del capitalismo, que vienen siendo analizados desde diversos conceptos: “despojo”, “nuevos cercamientos”, “cercamiento de los comunes”, “acaparamiento de tierras”, “acumulación por desposesión”, “Grandes Transacciones de Tierras”, entre otros (Barbetta, 2020;Composto y Navarro, 2014; Venencia et al., 2019).

En los últimos años, las reflexiones en torno al concepto de acaparamiento de tierras se han multiplicado, aunque presentan algunas diferencias en cuanto a su definición. A los fines de este trabajo, retomamos la definición “en construcción” elaborada por Borras, Kay, Gómez y Wilkinson, que destaca la apropiación y control de tierras, pero también de otros bienes comunes. El acaparamiento de tierras se entiende como

acciones de captación del control sobre relativamente vastas extensiones de suelo y otros recursos, a través de una variedad de mecanismos y modalidades, que involucran al capital de gran escala que, actuando bajo modalidades extractivas, ya sea respondiendo a propósitos nacionales o internacionales, busca dar respuesta a la convergencia de la crisis alimentaria, energética y financiera, a los imperativos de la mitigación de los cambios climáticos y a la demanda de recursos por parte de los nuevos núcleos del capital global (Borras et al., 2013, p. 82).

En Argentina, diversos autores señalan la crisis de 2001/2002 como un punto de quiebre en la dinámica de la concentración de la tierra. Martínez Dougnac (2019) sostiene que en la década de 1990 se observa en nuestro país un aumento constante de la concentración y el acaparamiento de tierras, y que, a partir de la crisis de 2001, y hasta 2008, este proceso continúa, pero con un aumento de la presencia de capitales extranjeros, así como de la escala de la superficie.

En su análisis de los conflictos sociales asociados al acaparamiento de tierras en la Argentina, Constantino (2016) señala la existencia de dos etapas. Entre 1992 y 2001, en un contexto de elevada concentración de la tierra se evidencia un proceso de “pampeanización” creciente en el país, que se materializa en los territorios desplazando a las comunidades locales a través de una “exclusión silenciosa” (Barbetta, 2009). Entre 2002 y 2013, en cambio, la magnitud del proceso de acaparamiento crece con fuerza y las comunidades originarias y campesinas son expulsadas de sus territorios por coerción explícita, con ayuda del Estado.

Los conflictos sociales asociados a la concentración de la tierra en la provincia de Salta han sido estudiados desde diversos enfoques (Naharro y Álvarez, 2011; Naharro et al., 2015; Schmidt, 2017; entre otros). En los últimos años se multiplicaron especialmente las investigaciones en torno al concepto de Grandes Transacciones de Tierras, asociadas a la organización Land Matrix, dedicada al monitoreo de este fenómeno a nivel global (Agüero et al., 2019; Venencia et al., 2019). Una investigación de esta organización demuestra la magnitud del proceso de concentración de tierras en el Chaco salteño: entre el año 2000 y el 2020 se identificaron 121 Grandes Transacciones de Tierras, destinadas principalmente a ganadería y cultivos alimenticios, que abarcaban más de 1,6 millones de ha, lo que equivale al 22,7 % de la región en cuestión (Seghezzo et al., 2020).

3. La situación del sector campesino criollo en relación con la tenencia de la tierra

Las comunidades originarias y criollas2 que habitan en el territorio del Chaco semiárido de la provincia de Salta se desarrollan en un ambiente marcado por la sequía, el calor extremo y la falta de acceso al agua, tanto para consumo humano como para sus actividades productivas (Córdoba y Camardelli, 2017). Además, las profundas transformaciones experimentadas en las últimas décadas por la expansión de la frontera agropecuaria han afectado la vida de estas comunidades, por el avance de desmontes de los bosques nativos y por la creciente conflictividad en torno a la tenencia de la tierra.

Las comunidades originarias, principalmente wichí, han habitado estas tierras históricamente cazando, pescando y recolectando productos del bosque, y complementando estas prácticas con la elaboración de artesanías y cultivos en pequeños huertos. Acerca de la tenencia de la tierra, presentan tres situaciones: habitan en tierras privadas con titulares ausentistas, en tierras fiscales provinciales o poseen la propiedad comunitaria de sus tierras (Camardelli y Salazar, 2013). Cabe destacar que, si bien cuentan con un marco legal nacional e internacional que contempla su derecho sobre los territorios que habitan (Constitución Nacional en Argentina, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU), continúan los desalojos de las comunidades y el avance de los desmontes sobre sus territorios (Naharro y Alvarez, 2011; Naharro et al., 2015; Schmidt, 2017).

En el caso de las familias campesinas criollas del Chaco semiárido, los puestos constituyen el núcleo del sistema de pastoreo, y en ellos generalmente habita más de una familia (entre 2 y 6 familias). Si bien esto implica la existencia de varios jefes/as de hogar en el mismo puesto, cada familia constituye una unidad decisional y una vivienda estructuralmente separada. Aunque hay bienes que son exclusivos de cada familia (vivienda, ganado vacuno, caprino, ovino y porcino, chiqueros, potreros y cercos con pasturas o cultivos), también hay bienes comunes, en general asociados al aprovisionamiento de agua, como pozos, bebederos, corrales, motobombas, que son construidos o comprados y mantenidos por todas las familias que habitan en el puesto (Camardelli, 2005).

El manejo del ganado realizado tradicionalmente por los criollos es extensivo, a "campo abierto", lo que significa que los animales se alimentan de los recursos que el bosque les provee, sin límites definidos por alambrados. El ganado vacuno se desplaza libremente por "el campo" y se mantiene dentro de los límites que las familias reconocen como propios. Para asegurar esta dinámica, todos los días algún miembro de la familia sale a "campear" o recorrer su predio y predios vecinos, con lo que logra que los animales no se alejen del puesto. Este manejo implica el uso estratégico de la movilidad de los animales, que ejercen distinta presión de pastoreo, de acuerdo con la disponibilidad espacial y temporal de los recursos, de agua para bebida y de forraje ofrecido por las distintas unidades ambientales que cubren el predio ("pasteaderos"). Si bien este manejo extensivo se asocia a procesos de degradación que generan tendencias negativas en la productividad de la tierra (Córdoba, 2020), ha permitido mantener la cobertura boscosa del bosque chaqueño, que es la mayor fortaleza de este territorio (Therburg et al., 2019).

En cuanto a la tenencia de la tierra, las familias campesinas habitan tierras fiscales provinciales, tierras privadas de propietarios mayormente ausentistas3 o, en escasas oportunidades, poseen título de propiedad individual o familiar (Camardelli y Salazar, 2013). Al no contar con un aparato legal específico para defender su territorio, el sector campesino ha basado sus estrategias legales en la posesión, contemplada por el Código Civil. En este marco, la principal estrategia de las familias descansa en la figura de los juicios de usucapión (también llamados de “Prescripción Adquisitiva de Dominio” o “prescripción veinteañal”), ya que esta normativa reconoce los derechos de las familias que puedan demostrar la posesión por más de veinte años con ánimo de dueño, así como la realización de actos posesorios en el predio (cultivos, pago de impuestos, mejoras, cementerios, etc.).

A pesar de la complejidad existente a la hora de cuantificar las situaciones problemáticas acerca de la tenencia precaria de la tierra, numerosas investigaciones demuestran que el Chaco salteño se presenta como un escenario de alta conflictividad en torno al problema de la tierra, especialmente en las últimas décadas (Ataide y González, 2010; Barbetta et al., 2016; Camardelli y Salazar, 2013; Mioni et al., 2013; Ruffolo, 2021; Slutzky, 2005; Van Dam, 2008).

Dos procesos iniciados en la década de los noventa aparecen como determinantes para pensar en el interés creciente de titulares ausentistas o nuevos propietarios por desalojar, delimitar y desmontar nuevos espacios: la expansión de la frontera agropecuaria y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Naharro et al., 2015). Schmidt (2012), por su parte, señala la existencia de dos etapas respecto del proceso de avance de la frontera agropecuaria y la revalorización territorial en la zona del Chaco salteño: una primera fase entre 1991 y 2001, y una segunda fase que comienza en 2002 y se extiende hasta el presente. En la primera etapa, se observa la emergencia de nuevos actores, así como un cambio en las escalas y en el uso del suelo. En la segunda etapa, se exacerban las tendencias anteriores: crecimiento de los procesos de ocupación y valorización de nuevas tierras, amplificación de la frontera agropecuaria hacia el norte, aumento del precio de las tierras, así como del arrendamiento, y la “reocupación” y la venta de tierras por parte de titulares registrales ausentes. En el año 2012, un estudio sobre la conflictividad por la tierra en el Umbral al Chaco y en el Chaco semiárido señala la gravedad de la situación: el 95 % de la superficie se encuentra implicada en algún conflicto; en el 50 % se percibe alta conflictividad, y el 7 % de la superficie presenta muy alta conflictividad (con reclamos indígenas y criollos) (Venencia et al., 2012).

En los últimos años, y a pesar de la normativa vigente, que reconoce los derechos de las familias campesinas sobre los territorios que habitan, los conflictos por la tierra se multiplicaron, lo que generó las condiciones para la emergencia de procesos organizativos que lograron visibilizar la problemática a nivel provincial y nacional. El “caso Riera” constituye un caso paradigmático en la zona, por el nivel organizativo que logró articular, así como por la larga resistencia que implicó. “Cata” Riera es un productor familiar de la localidad de Hickmann, referente de la Asociación Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS) y de la Federación Agraria Argentina en la zona. Después de varios años de disputas judiciales con resultados negativos para la familia, finalmente en 2011 se dictó una orden de desalojo, que fue resistida durante dos años de acampe permanente con el apoyo de diversas organizaciones campesinas de la zona y que culminó con la firma de un convenio entre la familia y el titular registral.

Como fruto de la lucha campesina, en 2010 se sancionó en Salta la Ley n° 7.658, que crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para pequeños productores rurales y familias rurales, que ordenaba la suspensión por 18 meses de los desalojos de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que reunían las condiciones para iniciar juicios de “Prescripción Adquisitiva de Dominio” (Barbetta et al., 2013). Sin embargo, el trabajo de relevamiento necesario para implementar el plan de regularización dominial tuvo escasos avances durante estos años.

Además de la emergencia de numerosas organizaciones campesinas criollas en distintas zonas, a lo largo de los años han surgido distintas instancias organizativas y de negociación de mayor alcance, como fue el caso de la conformación de la Mesa Coordinadora de Tierras de la Ruta Nacional 81, en 2011. Recientemente se conformaron dos importantes instancias de regularización de tierras, como respuesta estatal ante las luchas campesinas en contra de los desalojos: la Mesa de Organizaciones Territoriales Ruta 81 y la Mesa de Organizaciones Campesinas Criollas del Chaco Salteño.

Los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona son diversos, incluyendo los desalojos de los predios, pero también una serie de situaciones de violencia, engaños e injusticias hacia las familias criollas. En el presente trabajo compartimos la propuesta de comprender el desalojo desde una definición amplia, que incluye los desalojos judicializados y también otras situaciones que suceden fuera del ámbito judicial, pero que efectivamente terminan provocando el desplazamiento de las comunidades de sus territorios (Barbetta, 2009; Mioni et al., 2013).

Al analizar las modalidades de desalojo que experimenta el sector campesino criollo en nuestra zona de estudio en la actualidad, observamos que, si bien disminuyeron los desalojos violentos, en las últimas dos décadas se multiplicaron las presiones a las familias campesinas criollas, incluyendo diversas formas de violencia simbólica y engaños, pero también actos de violencia física sobre las personas y sus bienes. Estos hostigamientos buscan que las familias: a) desalojen sus tierras; b) firmen diversos documentos que luego resultarían perjudiciales en sus reclamos posesorios (por ejemplo, comodatos, derechos territoriales, etc.); y c) firmen “acuerdos” o “convenios” junto a los titulares registrales mediante los cuales regularizarían su situación dominial.

En esta última situación, que Barbetta (2009) denomina como “desalojo con reubicación”, se reubica a las familias en una parcela de tierra mucho menor a la que históricamente han habitado y que, en muchos casos, corresponde a predios que han sido transferidos recientemente a empresas capitalistas. Mediante estos convenios o acuerdos, las familias campesinas acceden a reducir la superficie que ocupan desde hace generaciones o a reubicarse en un sector más pequeño, a cambio de recibir el título de propiedad de la tierra, y en algunos casos, dinero y mejoras en la infraestructura (Barbetta et al., 2016; Córdoba y Camardelli, 2019; Mioni et al., 2013).

En el próximo apartado, nos abocaremos a conocer las características y las consecuencias asociadas a la firma de estos convenios, a partir del relato de familias campesinas de la zona, con la intención de complejizar el entendimiento de los conflictos por la tenencia de la tierra en nuestra zona de estudio.

4. Las experiencias detrás de los convenios

“Lo perdemos el juicio nosotros… Primero perdimos, apelamos y volvimos a perder… Y han querido cobrar un millón y medio de pesos por los honorarios de la abogada, así que… Nosotros estábamos por volver a apelar, y justo se ha enfermado mi padre, y cuando se ha enfermado mi padre, bueno… decidimos hacer el convenio este que hicimos (...). Lo único que hicieron ellos es medir la parte y hacer un alambre, y nada más... hasta el momento no hicieron más nada” (Entrevista a P. T., 2019).

Las familias criollas de la zona aledaña a la Ruta Nacional 81 presentan una situación crítica respecto de la defensa de sus derechos sobre las tierras que habitan. En los relatos de las familias campesinas puede advertirse hasta qué punto el ámbito judicial aparece para las familias criollas como un territorio hostil perdido de antemano, en el que la posesión campesina se encuentra “bajo sospecha” (Barbetta, 2009): la totalidad de las familias entrevistadas que atravesaron instancias judiciales reclamando o defendiendo sus derechos territoriales ha recibido sentencias en su contra. Además, a la dificultad de las familias campesinas para contar con asesoramiento legal de confianza y para desenvolverse en los términos y plazos que el sistema judicial exige, se le suma la sensación de enfrentarse con situaciones de prejuicios y falta de objetividad por parte de los jueces (por ejemplo, desacreditar la posesión en las visitas oculares aun a pesar de la existencia de pruebas a favor de las familias).

En este contexto, la firma de convenios o acuerdos entre los titulares registrales y las familias campesinas se extendió ampliamente en el territorio, al presentarse como la única solución posible para que las familias campesinas puedan contar finalmente con las escrituras de las tierras que habitan, aunque sea en una cantidad mucho menor a la necesaria para asegurar su producción y reproducción. Cabe destacar que, si bien esta estrategia ha sido mayormente incentivada por los propietarios registrales, también ha sido motorizada por ONGs vinculadas a las familias campesinas y por las políticas estatales que buscan dar respuesta al problema de la tierra en la zona del Chaco salteño.

A continuación, desarrollaremos los ejes de análisis más relevantes originados a partir de la información generada en el marco del trabajo de campo realizado, en el que entrevistamos a 50 familias campesinas criollas que habitan en la zona aledaña a la Ruta Nacional 81 del Chaco salteño, con la intención de conocer la situación de sus puestos respecto de la tenencia de la tierra, indagando especialmente en la problemática de la firma de convenios.

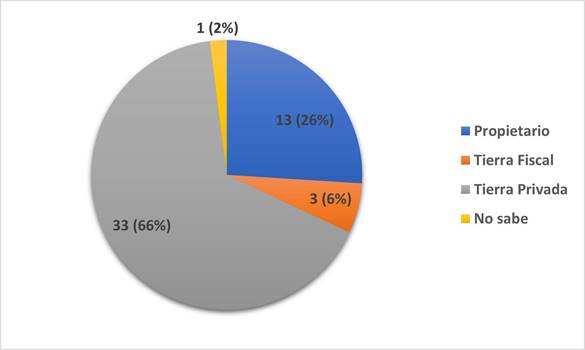

En cuanto a la situación de tenencia de la tierra (Figura 5), sólo 13 (26 %) familias son propietarias legales de las tierras que habitan: en 5 de los casos las tierras provienen de la compra; 5 las obtuvieron como fruto de convenios con titulares registrales; y en 3 de ellas fueron entregadas por parte del Estado (ex lotes fiscales). En cuanto al resto de las familias entrevistadas, encontramos que sólo 3 (6 %) de ellas habitan en tierras fiscales; en 33 (66 %) casos las familias habitan en tierras privadas, cuyos titulares registrales son mayormente ausentistas. Finalmente, cabe destacar que, en un caso, la persona entrevistada sostuvo que no podía señalar con certeza a quién pertenecen legalmente las tierras que habita su familia. En cuanto a la ejecución de desalojos violentos, sólo encontramos dos casos, ambos de hace tiempo, en las décadas de 1970 y de 1980.

Respecto de la firma de convenios o acuerdos entre las familias campesinas criollas entrevistadas y los titulares registrales de las tierras que ellas habitan desde hace generaciones, encontramos que a 24 les ofrecieron esta posibilidad en algún momento de la historia familiar: 15 de ellas firmaron, 8 no lo hicieron y una de las familias no pudo precisar su situación, ya que no sabe con exactitud qué papeles firmó recientemente.

El principal atractivo de los convenios ofrecidos consiste en asegurarles las escrituras de sus tierras, en general por una superficie que varía entre 100 y 700 hectáreas para una o más familias que residen en cada puesto; un acuerdo por una superficie mucho menor a la que utilizan tradicionalmente, que en promedio es de 2300 hectáreas. Sin embargo, la posibilidad de contar con las escrituras de sus tierras es un deseo que sólo pudo materializarse en el caso de 5 de las 15 familias criollas entrevistadas que firmaron convenios.

Además de las escrituras, en muchos casos los titulares registrales ofrecen también en estos acuerdos una serie de mejoras en infraestructura o beneficios para las familias: a 6 de ellas les prometieron alambrado para el nuevo predio; a 4, el desmonte de un potrero para sembrar pasturas; a 5, semillas de pasturas para un potrero; a 4 de ellas, la instalación de un pozo de agua; a una de ellas, el pago de un “sueldo” por una determinada cantidad de tiempo; a 3 de ellas les ofrecieron el pago de una suma de dinero en un pago y a otras 3 les prometieron pagar los gastos del proceso judicial por la escrituración de las tierras (mensura y/o abogado).

Sin embargo, el cumplimiento de estas mejoras por parte de los titulares registrales es, en general, escaso. De las familias que efectivamente firmaron convenios, sólo 4 afirman haber recibido la totalidad de las mejoras, 6 recibieron algunas de las mejoras pactadas y 5 familias sostienen que no se concretó ninguna de las condiciones pactadas en sus acuerdos.

Finalmente, nos interesa destacar otros dos datos que emergen de los relatos de las familias entrevistadas. Por una parte, 7 de ellas señalan que, luego de firmar el convenio, el titular registral de las tierras (o sus apoderados o abogados) no volvió a presentarse ni a comunicarse con ellos, lo que las dejó en una situación de angustia e incertidumbre sobre las implicancias de haber firmado ese documento. Por otra parte, 22 de las 50 familias entrevistadas señalaron que no podían precisar con certeza los detalles de su situación legal respecto a la tenencia de la tierra; presentaron cierta dificultad para historizar su conflicto e identificar las distintas instancias legales atravesadas.

El análisis de los datos presentados nos permite adentrarnos en las experiencias de las familias campesinas que han firmado convenios en nuestra zona de estudio, y visibilizar diversas situaciones de vulnerabilidad de sus derechos, sobre las cuales nos interesa detenernos.

En primer lugar, encontramos que en la mayoría de los casos entrevistados (74 %) las familias no tienen el título de propiedad de las tierras que habitan, situación que pone de manifiesto la precariedad en la tenencia de la tierra de las familias campesinas de la zona. Entre ellas, un alto porcentaje (66 %) habita en tierras privadas, de titulares mayormente ausentistas, lo que es vivido como un conflicto latente: si en la historia familiar no ha existido conflicto con el titular, este puede presentarse en cualquier momento.

En segundo lugar, hemos podido confirmar la amplia difusión de la firma de convenios como modalidad de resolución de los conflictos en nuestra zona de estudio: prácticamente a la mitad de las familias entrevistadas les ofrecieron firmar convenios, y gran parte de ellas efectivamente firmaron. Sin embargo, detrás del éxito aparente de esta modalidad de resolución un dato alarmante emerge de sus relatos: las familias criollas señalan que, en la mayor parte de los casos, luego de la firma de los convenios los propietarios registrales no cumplen con sus compromisos. Esta situación, sumada a las dificultades para contar con asesoramiento jurídico de calidad y de confianza, genera un escenario de padecimiento para las familias, marcado por la incertidumbre sobre su futuro.

Finalmente, nos interesa reflexionar acerca de las implicancias que la firma de convenios tiene en los modos de reproducción de la vida campesina, en el caso de cumplirse efectivamente las condiciones pactadas. La superficie ofrecida en los convenios resulta considerablemente menor a la que habitan y utilizan las familias campesinas desde hace generaciones. La reubicación de las familias y su ganado en sectores más pequeños limitados por alambrados rompe con las prácticas extensivas tradicionales, pues impide la movilidad estratégica de los animales entre pasteaderos, y los obliga a sobrepastorear los recursos, con graves consecuencias sobre la cobertura vegetal y los suelos, diezmando los rodeos y desatando procesos de degradación.

Aún menos sustentables resultan los convenios que pactan la entrega de las tierras desmontadas con pasturas implantadas. Se sabe que, en las regiones áridas y semiáridas, ante un desmonte total o selectivo seguido de siembra de una pastura perenne, el bosque chaqueño regresa con una agresiva invasión de arbustos leñosos indeseables (Córdoba y Camardelli, 2019) que compiten con las gramíneas por la luz y el agua (Guevara et al., 2020). Para controlar este enmalezamiento arbustivo, se deben realizar frecuentes prácticas de limpieza (desarbustado), que resultan de alto costo y por ello, difíciles de afrontar por los pequeños productores criollos. En no más de 2 o 3 años posteriores al desarbustado, los cercos se vuelven a enmalezar, lo que provoca la pérdida total de la pastura y el abandono del cerco.

5. Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos dado cuenta del proceso de transformación en curso en el territorio del Chaco semiárido de Salta, atravesado por la eliminación del bosque nativo y por procesos de concentración de la tierra. Analizamos la situación específica de las familias campesinas criollas en este contexto, detallando las diversas situaciones que presentan en cuanto a la tenencia de la tierra y enfocando nuestro análisis en un fenómeno extendido en el territorio: la firma de convenios entre familias campesinas y titulares registrales.

El análisis de los datos aportados en las entrevistas realizadas nos permite visualizar con claridad diversos aspectos alarmantes de la firma de convenios que redundan en una profundización de la situación de vulnerabilidad de las familias campesinas criollas. Si bien estos resultados resultan representativos de la experiencia del sector aledaño a la Ruta Nacional 81 del Chaco semiárido de Salta, consideramos que las problemáticas analizadas no son exclusivas de esta zona, y los números obtenidos pueden ser considerablemente mayores si extendemos el análisis en el resto de la región chaqueña.

En un contexto de desmonte, sequías intensas y escasez de los recursos del bosque, cabe preguntarse si las condiciones impuestas por la firma de nuevos convenios, generados en el marco de los actuales procesos de relevamiento y regularización dominial, constituirán finalmente una solución. Consideramos que en el desarrollo de estas instancias sería fundamental que las familias criollas pudieran contar con asesoramiento legal y técnico- productivo, personalizado y de confianza, con respecto a las implicancias de los nuevos cercamientos propuestos en los convenios. Asimismo, sería deseable que sean grupos de expertos con conocimiento de las características del territorio y de las prácticas productivas criollas quienes definan las unidades de tierra en estos procesos, contemplando no sólo la superficie, sino también la cantidad y calidad de los recursos, de manera que aseguren la reproducción de cada familia con sus particularidades, y contemplando además el acceso a la tierra por parte de las mujeres.

Teniendo en cuenta las características ambientales y las prácticas socioproductivas que se desarrollan en el territorio, consideramos que, de seguir avanzando los procesos de arrinconamiento y achicamiento de los predios criollos, la posibilidad de producción y reproducción de la vida campesina se ve seriamente amenazada en el corto plazo.

Agradecimientos

Agradecemos a las familias criollas que han compartido su tiempo y sus vivencias con nosotras para la realización de nuestras investigaciones, y a la MSc. Cristina Camardelli, por sus valiosos aportes y comentarios.

Referencias

Agüero, J. L., Venencia, C., Tálamo, A., Salas Barboza, A., Díaz Paz, W., Sajama, J., Rodríguez, S. y Seghezzo, L. (2019). El fenómeno de las grandes transacciones de tierras en la región del Chaco de la provincia de Salta, Argentina. En A. Constantino (Comp.), Fiebre por la tierra. Debates sobre el land grabbing en Argentina y América Latina (pp. 173-200). Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Ataide, S. y González, F. (2010). Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales en las provincias de Salta y Misiones (1990-2008). En M. Manzanal y F. Villarreal (Eds.), El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino (pp. 247-260). Buenos Aires: CICCUS.

Barbera, M., Martínez, R. y Faraldo, F. (2016). La frontera campesina y el agronegocio en el departamento Rivadavia a comienzos del siglo XXI. En S. Ataide (Comp.), Desarrollo rural en debate. Estudios en el espacio agrario salteño (pp. 87-116). Buenos Aires: Editorial La Colmena.

Barbetta, P. (2009). En los bordes de lo jurídico. Conflictos por la tenencia legal de la tierra en Santiago del Estero (Tesis doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Barbetta, P. (2020). Acceso ilegal a tierras fiscales en la provincia de Chaco en el marco del actual acaparamiento de tierras en Argentina. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 53, 1-23. https://www.ciea.com.ar/web/wp-content/uploads/2021/11/barbetta.pdf

Barbetta, P., Godoy Garraza, G. y Mioni, W. (2013). Territorialidad y acceso a la tierra. Luchas por legitimar el derecho a la tierra en el Chaco salteño. En M. Manzanal y M. Ponce (Coords.), La desigualdad ¿del desarrollo? Controversias y disyuntivas del desarrollo rural en el norte argentino (pp. 233-252). Buenos Aires: Fundación CICCUS. http://pert-uba.com.ar/archivos/publicaciones/Desigualdad-FINAL-5-2-13.pdf

Barbetta, P., Godoy Garraza, G. y Mioni, W. (2016). Cultura Jurídica, Producción de Verdad y Conflictos Territoriales. Disputas Recientes por la Tenencia Legal de la Tierra Rural en la Provincia de Salta, Argentina. Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies, 8(2), 88-107. https://opo.iisj.net/index.php/sortuz/article/view/818

Bianchi, A. R., Yáñez, C. E. y Acuña, L. R. (2005). Base de datos mensuales de precipitaciones del Noroeste Argentino. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires, Argentina.

Borras, S., Kay, C., Gómez, S. y Wilkinson, J. (2013). Acaparamiento de tierras y acumulación capitalista: aspectos clave en América Latina. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 38, 75-103. https://repub.eur.nl/pub/50476

Camardelli, C. (2005). Estrategias reproductivas y sustentabilidad de sistemas ganaderos criollos del Chaco salteño: El caso de los puesteros criollos del Lote Fiscal Nº 20 en el Departamento Rivadavia. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 22, 57-93. http://www.ciea.com.ar/web/wpcontent/uploads/2016/11/RIEA-22-03.pdf

Camardelli, C. y Salazar, N. (2013). Territorio, ambiente y poder en la región chaqueña de la provincia de Salta. En M. Manzanal y M. Ponce (Coords.), La desigualdad ¿del desarrollo? Controversias y disyuntivas del desarrollo rural en el norte argentino (pp. 191-212). Buenos Aires: Fundación CICCUS. http://pert-uba.com.ar/archivos/publicaciones/Desigualdad-FINAL-5-2-13.pdf

Camardelli, C., Barbera, M., Colina, P. y Reyes, S. (2016). Tecnologías apropiadas en predios ganaderos criollos chaqueños: el espacio tecnológico como herramienta de construcción. En S. Ataide (Comp.), Desarrollo rural en debate. Estudios en el espacio agrario salteño (pp. 169-198). Buenos Aires: Editorial La Colmena.

Composto, C. y Navarro, M. (2014). Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina. En C. Composto y M. Navarro (Comps.), Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina (pp. 33-74). México, D. F.: Bajo Tierra Ediciones.

Constantino, A. (2016). El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina. Revista de Estudios Sociales, 55, 137-149. http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.09

Córdoba, G. y Camardelli, C. (2017). Características socioeconómicas del Sitio Piloto Chaco Semiárido Salta del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD). Breves Contribuciones del I.E.G., 28, 61-69. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75559

Córdoba, G. S. y Camardelli, M. C. (2019). Tipos de Usos de la Tierra en el Chaco Salteño: Consecuencias de las formas de apropiación de los servicios ecosistémicos sobre el sistema socio-ecológico. En M. Rodríguez Faraldo y S. Ataide (Comps.), Repensando el Desarrollo Rural en los Territorios del Norte Argentino (pp. 163-192). Salta: Universidad Nacional de Salta. http://natura.unsa.edu.ar/web/documents/descargas/libro_desarrollo_rural.pdf

Córdoba, G. S. (2020). Degradación de tierras en el Chaco salteño. Un abordaje desde la perspectiva de servicios ecosistémicos en el sudeste del departamento General José de San Martín , provincia de Salta (Tesis doctoral). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Argentina.

FAO y UNEP (2020). The State of the World’s Forests. Forests, biodiversity and people. https://doi.org/10.4060/ca8642en

Guevara, A., Castrillo, S. A., Garzarón, I., Condorí, E. J., Giordano, C. V. y Camardelli, M. C. (2020). Características del estrato arbustivo en dos sistemas de manejo de bosque para la ganadería en el Chaco semiárido salteño. Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco americano: Territorio e Innovación. UNSE, Santiago del Estero, Argentina.

Grau, R. H., Gasparri, I. N. y Gasparri, M. A. (2011). Cambio y eficiencia de uso del territorio en el Chaco argentino: el conflicto entre producción de alimentos y conservación de la naturaleza en distintas escalas. En P. Laterra, E. Jobbágy y J. M. Paruelo (Eds.), Valoración de servicios ecosistémicos. Conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial (pp. 390-407). Buenos Aires: INTA.

Guber, R. (2005). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.

Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC (2021).Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. Buenos Aires: INDEC.

Jaime, M. L. (2003). Colonización y producción en la expansión de la frontera de Salta hacia el Chaco: el caso del Departamento Rivadavia (1880- 1930). Revista Escuela de Historia, 2. https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/reh/article/view/292

Langbehn, L. y Garcia, P. (2020). Cronología de un conflicto de tierras en Santiago del Estero: El caso de Piruaj Bajo y Vilmer, departamento Copo (caso Land Matrix n° 6848). En FUNDAPAZ, El Acaparamiento de Tierras desde Adentro - Dossier n° 2 (pp. 23-43). http://hdl.handle.net/11336/149334

Martínez Dougnac, G. (2019). Acaparamiento, concentración y despojo, entre las lógicas estructurales y las políticas públicas. Apuntes para un debate sobre la propiedad y uso de la tierra en Argentina. En A. Constantino (Comp.), Fiebre por la tierra. Debates sobre el land grabbing en Argentina y América Latina (pp. 17-42). Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Mioni, W., Godoy Garraza, G. y Alcoba, L. (2013). Tierra sin mal: aspectos jurídicos e institucionales del acceso a la tierra en Salta. Buenos Aires: Ediciones INTA.

Naharro, N. y Álvarez, A. (2011). Estudio de caso: Acaparamiento de Tierras y producción de Soja en Territorio Wichí - Salta.https://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2011/12/Estudio-de-Caso-Produccion-de-soja-en-territorio-Wichi-Salta.pdf

Naharro, N., Álvarez, A. y Flores Klarik, M. (2015). Tensiones entre políticas agrarias y derechos indígenas y ambientales. El caso de los agronegocios en Ballivián. En S. Leguizamón (Coord.), Neocolonialismo, capitalismo, pobreza y resistencias subalternas (pp. 155-192). Rosario: ProHistoria.

Pais, A., Camardelli, M. C., Caruso, H., Pérez de Bianchi, S. M., Pérez, D., Miranda, S. y Arenas. A. (2006). Desarrollo rural local: el caso de los productores criollos de una región del Chaco salteño. En M. Manzanal, G. Neiman y M. Lattuada (Eds.), Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorios (pp. 363-373). Buenos Aires: Fund. Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad - CICCUS.

Pengue, W. A. (2005). Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un continente? Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

Pengue, W. (2009). El desarrollo rural sostenible y los procesos de agriculturización, ganaderización y pampeanización en la llanura Chaco-pampeana. En J. Morello y A. Rodríguez (Eds.), El Chaco sin bosques: la Pampa o el desierto del futuro (pp. 111-146). Buenos Aires: Orientación Gráfica Editora.

Piquer-Rodríguez, M., Torella, S., Gavier-Pizarro, G., Volante, J., Somma, D., Ginzburg, R. y Kuemmerle, T. (2015). Effects of past and future land conversions on forest connectivity in the Argentine Chaco. Landscape Ecology, 30, 817-833. https://doi.org/10.1007/s10980-014-0147-3

Ruffolo, D. (2021). La Coordinadora Zonal de Tierra Ruta 81. Una alternativa de la agricultura familiar al modelo del agronegocio en el Chaco Salteño. 2011-2015 (Trabajo final integrador de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina. https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2943

Schmidt, M. (2012). Situación de la tierra en la provincia de Salta. Una aproximación al contexto previo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Estudios rurales, 2(3), 75-103. https://doi.org/10.48160/22504001er3.250

Schmidt, M. (2014). (Des) ordenamientos territoriales salteños: Una aproximación al contexto previo al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la provincia de Salta. Mundo Agrario, 15(28). https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv15n28a12

Schmidt, M. (2017). Crónicas de un (Des) Ordenamiento Territorial: Disputas por el territorio, modelos de desarrollo y mercantilización de la naturaleza en el este salteño. Teseo. https://urbanitasite.files.wordpress.com/2020/05/schmidt-crc3b3nicas-de-un-desordenamiento-territorial.pdf

Seghezzo, L., Venencia, C., Ortega Insaurralde, C. y de Bremond, A. (2020). Un solo caso de acaparamiento de tierras ya es demasiado. Grandes transacciones, acaparamiento y concentración de tierras en una frontera agropecuaria de América Latina. En FUNDAPAZ, El Acaparamiento de Tierras desde Adentro - Dossier n° 2 (pp. 101-117). http://hdl.handle.net/11336/149334

Slutzky, D. (2005). Los conflictos por la tierra en un área de expansión agropecuaria del NOA. La situación de los pequeños productores y los pueblos originarios. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 23, 59-100.

Therburg, A., Corso, M. L., Stamati, M. y Bottero, C. (2019). Informe de Síntesis de Resultados de la Evaluación de la Degradación de Tierras: 2012-2017. Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Mendoza, Argentina. https://www.wocat.net/documents/549/ONDTyD_sintesis_Evaluaci%C3%B3n_de_la_Degradaci%C3%B3n_2012-2017.pdf

Van Dam, C. (2008). Tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de Salta. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Venencia, C., Correa, J., Del Val, V., Buliubasich, C. y Seghezzo, L. (2012). Conflictos de tenencia de la tierra y sustentabilidad del uso del territorio del Chaco salteño. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 16.https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/61919

Venencia, C., Agüero, J. L., Salas Barboza, A. y Seghezzo, L. (2019). Land Matrix y las grandes transacciones de tierras en América Latina y el Caribe. En A. Constantino (Comp.), Fiebre por la tierra. Debates sobre el land grabbing en Argentina y América Latina (pp. 79-95). Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Notas

Recepción: 31 Octubre 2023

Aprobación: 28 Mayo 2024

Publicación: 01 Diciembre 2024