Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e254. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e254. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e254. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e254. ISSN 1515-5994Artículos

La actividad agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Análisis desde los censos nacionales agropecuarios 1988, 2002 y 2018

Resumen: El trabajo tiene por objetivo estudiar la actividad agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, su evolución reciente y situación actual mediante metodologías cuantitativas. Se utilizan técnicas de estadística descriptiva para el análisis de censos agropecuarios y de población, en un período de tres a cuatro décadas de acuerdo con la fuente utilizada. Los resultados obtenidos indican, para la Quebrada de Humahuaca, procesos sostenidos de urbanización de la población, así como un retroceso considerable de la actividad agrícola y ganadera, si bien se observan diferencias considerables a nivel departamental. Por otro lado, datos recientes de agricultura señalan cultivos con un sendero de evolución positivo como vid, quinua y flores, y en la actividad pecuaria cobra relevancia el aumento del ganado bovino.

Palabras clave: Actividad agropecuaria, Censos, Análisis estadístico, Quebrada de Humahuaca.

Agricultural activity in the Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Analysis from the 1988, 2002 and 2018 national agricultural censuses

Abstract: The objective of the work is to study agricultural activity in the Quebrada de Humahuaca, its recent evolution and current situation using quantitative methodologies. Descriptive statistical techniques are used for the analysis of agricultural and population censuses, over a period of three to four decades according to the source used. The results obtained indicate for the Quebrada de Humahuaca, sustained processes of urbanization of the population, as well as a considerable decline in agricultural and livestock activity, although considerable differences are observed at the departmental level. On the other hand, recent agricultural data indicate crops with a positive evolution path such as grapevines, quinoa and flowers, and in livestock activity the increase in cattle is becoming relevant.

Keywords: Agricultural activity, Censuses, Statistical analysis, Quebrada de Humahuaca.

Introducción

La Quebrada de Humahuaca se presenta, desde la declaratoria de la UNESCO en 2003, como región reconocida mundialmente por su paisaje, su patrimonio cultural y natural.1 En las últimas dos décadas, las principales ciudades y localidades de la región registraron procesos de expansión de sus plantas urbanas, las capitales departamentales se configuraron en centros dinámicos de producción e intercambio de bienes y servicios, lo que conlleva la multiplicación de la actividad económica secundaria orientada a la construcción y de la actividad terciaria (comercio y servicios).

Entre los autores que estudiaron desde las ciencias sociales la problemática agraria reciente en la Quebrada de Humahuaca, deben destacarse los aportes de Reboratti (2003), que reconoce procesos de valorización del espacio vinculados a los cambios en las estrategias de vida campesina. Hacia fines del siglo XX describen el cambio agrario como la evolución diferencial de dos zonas productivas en la Quebrada de Humahuaca: intensificación productiva y orientación hortícola comercial en fondo de valle; desestructuración campesina en quebradas laterales.2

Un segundo conjunto de trabajos analiza las consecuencias de la patrimonialización3 del territorio quebradeño desde las transformaciones espaciales vinculadas al crecimiento de la actividad turística, la expansión urbana y la valorización del suelo (Bergesio y Montial, 2010; Braticevic, 2020; Troncoso, 2010; Mancini y Tommei, 2012 y 2023; Tommei y Noceti, 2013; Benedetti y Tommei, 2014; Potocko, 2013 y 2015).

Por último, un tercer grupo de trabajos de reciente aparición desarrollan, desde metodologías cualitativas, líneas de investigación vinculadas al denominado rescate de saberes ancestrales en la Quebrada de Humahuaca, la puesta en valor de alimentos nativos y el bajo impacto ambiental de formas de producción locales, definidas por los autores como alternativas o tradicionales (Arzeno, 2020; Troncoso y Arzeno, 2019; Fabron y Castro, 2019; Steinhäuser, 2020, Vieira et al., 2023).

Si bien son numerosos los trabajos académicos referidos a la Quebrada de Humahauca contemporánea, no se encuentra en ellos el análisis de datos estadísticos censales actualizados que permitan conocer la evolución reciente de la actividad agropecuaria en la región. El propósito de este artículo es presentar un estudio de la situación actual del sector desde el análisis de los censos nacionales agropecuarios de los años 1988, 2002 y 2018, para reconocer las principales tendencias que se manifiestan en el territorio.

Materiales y métodos

Nuestro estudio abarca la región de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, contenida en los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya (Figura 1).4

Para la recolección de datos se recurrió a fuentes de información secundaria, consistentes en tres censos nacionales agropecuarios de los años 1988, 2002 y 2018 (CNA 88, CNA 02 y CNA 18), generados y publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).6 La unidad de relevamiento es la explotación agropecuaria (EAP), definida como unidad de organización de la producción con una superficie mayor a 500 m2, ubicada dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas que la integren, produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado, bajo una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad (INDEC, 2021, pp. 28-29).

De la información brindada por esta fuente se analizaron las siguientes variables: cantidad de explotaciones agropecuarias, explotaciones por tipo de delimitación, superficie de explotaciones con límites definidos y escala de extensión, superficie implantada, superficie regada, usos del suelo, grupos de cultivos, riego, tipos de labranza, prácticas culturales, maquinaria, existencias ganaderas y composición.

La información provista por los censos aborda por su naturaleza la totalidad del universo de estudio. Para su análisis consideramos los datos de nación, provincia y departamentos. En algunos casos se construyeron, con el fin de contextualizar el análisis en una escala mayor, los datos para la región del noroeste argentino que contempla las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Los datos para las regiones ambientales de Jujuy se obtuvieron a partir de la información censal brindada por departamentos y según lo indicado en la Figura 1.

Durante el análisis aplicamos técnicas de estadística descriptiva: sumas de frecuencias, promedios, se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas. Se utilizaron planillas de cálculo para su procesamiento y para la generación de gráficos. Los resultados se exponen según el caso en tablas, gráficos de barra, gráficos circulares y gráficos de línea.

Los datos de población total, población urbana y rural, fueron recabados de los censos nacionales de población y vivienda (CNPV) de los años 1980, 1991, 2001, 2010 y 2022, también publicados por INDEC. Se realizó el mismo tratamiento metodológico descripto para las variables agropecuarias y todos los resultados se redondean a números enteros con el fin de agilizar su exposición y lectura.

Resultados

Población

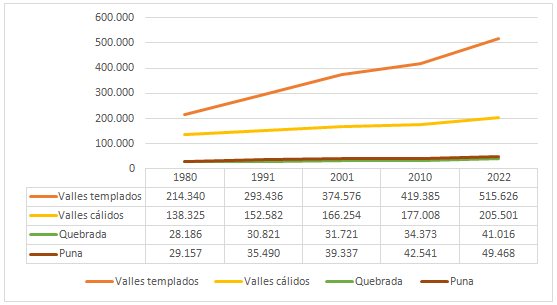

Entre 1980 y 2022, la población de la Quebrada de Humahuaca aumentó un 46 %, alcanzando en el último censo un total de 41.016 habitantes y registrando, después de los valles cálidos, el menor crecimiento de Jujuy, con una tasa promedio anual del 1 %. En igual etapa Jujuy aumentó un 98 % su población, contando en 2022 con 811.611 habitantes, y la región de valles templados incrementó sus habitantes un 141 %, con tasas promedio anuales del 2 % para la provincia y 3 % para los valles templados (Figura 2).

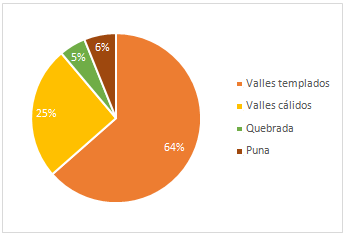

La participación de la población de la Quebrada en el total provincial pasó del 7 % en 1980 al 5 % en 2001, y desde allí se mantuvo estable hasta el último censo (Figura 3).

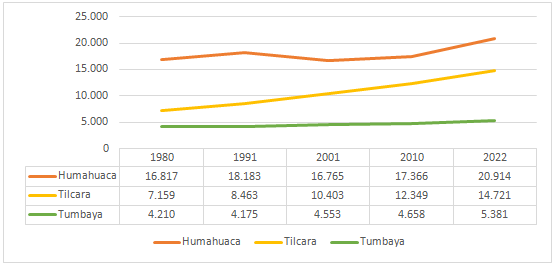

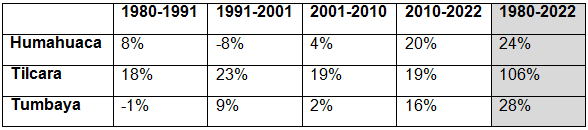

En la Quebrada de Humahuaca, la evolución de la población revela diferencias notables según los departamentos que la integran. Tilcara registra un crecimiento del 106 % entre 1980 y 2022, con una tasa promedio anual del 2,5 %, totalizando poco más de 14.721 habitantes en el último censo. Tumbaya cuenta con crecimiento de la población del 28 % en igual período. Humahuaca registra el menor crecimiento de la región, con el 24 %, alcanzando en 2022 un total de 20.914 habitantes (Figura 4).

En la última década se registra una aceleración del crecimiento de Humahuaca y Tumbaya: entre 2010 y 2022, Tumbaya incrementó su población un 16 % y Humahuaca un 20 %; para ambos departamentos, las tasas de crecimiento más altas del período 1980-2022. El crecimiento intercensal de Tilcara se mantuvo estable en el 19 % (Tabla 1).

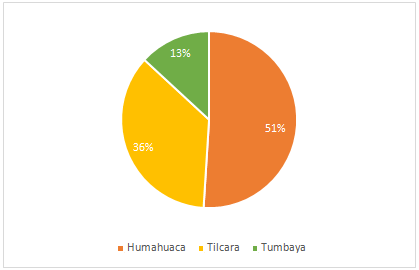

En Humahuaca se asienta la mitad de los habitantes de la Quebrada (51 %), el 36 % en Tilcara y en Tumbaya un 13 % (Figura 5).

Los datos de población rural están disponibles solo hasta el censo de 2010. Estos indican que, en las tres décadas que hay entre 1980 y 2010, la población rural de la provincia de Jujuy mermó en términos relativos y absolutos: en 1980 representaba el 26 % de la población total (108.065 habitantes rurales), y en 2010, 13 % (84.737). La Quebrada de Humahuaca también registra un proceso de urbanización de sus habitantes. Entre 1980 y 2010 la población rural disminuyó un 21 %, alcanzando en 2010 una proporción 40/60 de población rural/urbana.

El departamento de Humahuaca disminuyó un 20 % su población rural, y representa en 2010 el 28 % de la población de esa jurisdicción. En Tilcara la población rural mermó un 40 % entre 1980 y 2010 y, mientras era considerada completamente rural en 1980, en 2010 solo el 35 % de su población cumplía esta condición. Toda la población de Tumbaya es rural.

En términos regionales, se observa una mayor proporción de población rural dispersa o que habita a campo abierto (58 % de la población rural en 2010), pero entre 2001 y 2010 se registró un incremento del 13 % de la población rural agrupada (aglomerados menores de 2.000 habitantes) y una disminución del 10 % de la población rural dispersa. Dato concurrente con la multiplicación de asentamientos poblacionales urbanos y periurbanos.

Los datos regionales están indicando entonces un crecimiento moderado de la población total, un proceso sostenido de urbanización en la Quebrada de Humahauca y procesos de migración intrarural desde asentamientos dispersos hacia aglomerados rurales. Las divergencias departamentales indican que Tilcara es el departamento con mayor tasa de crecimiento poblacional, mientras que Tumbaya y Humahauca demuestran una aceleración de este indicador recién en la última década.

Explotaciones agropecuarias y superficies

Las explotaciones agropecuarias censadas a escala nacional pasan de 421.221 en 1988, a 249.663 en 2018. Esto representa una merma del 41 % en las tres décadas que abarcan los censos. En la región NOA las explotaciones pasan de 74.171 en 1988 a 53.828 en 2018, acumulando un descenso del 27 %, pero registra la mayor caída entre 2002 y 2018 (-22 %). Jujuy cuenta con 8.526 explotaciones en 1988, aumentan un 5 % en 2002 a 8.983 explotaciones, y desciende un 4 % en 2018 con 8.642 explotaciones, lo cual se resume en un aumento acumulado del 1 % de las EAP entre el primer y último censo.

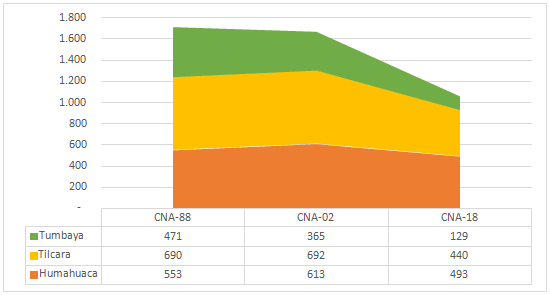

Los datos para la Quebrada de Humahuaca indican que la región contaba en 1988 con 2.339 explotaciones agropecuarias. En 2002 aumentan un 9 %, contabilizando 2.558, y en el último censo descienden un 30 %, sumando un total de 1.790 explotaciones, lo cual implica una merma acumulada del 23 % en todo el período.

Los censos agropecuarios clasifican las explotaciones por tipo de delimitación: las explotaciones con límites definidos (EAPc/l) permiten establecer la superficie total, y las explotaciones sin límites definidos (EAPs/l) son las unidades productivas conformadas por terrenos sin límites precisos que se integran a una unidad mayor identificable.

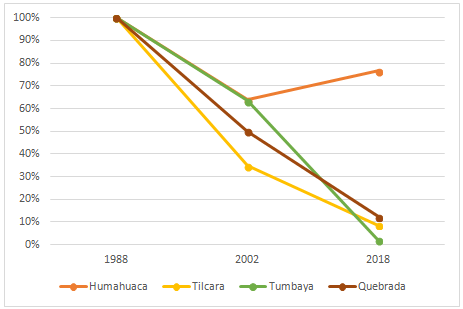

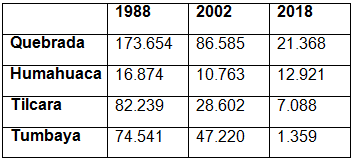

De total de explotaciones de la Quebrada, el 67 % tienen límites definidos. Los datos de superficies muestran una tendencia negativa en todo el período, pasando de 173.654 hectáreas en 1988, a 21.368 hectáreas en 2018. Esto implica una caída acumulada del 88 % de la superficie en el período estudiado.

Si desagregamos el análisis por departamentos, puede observarse que la mayor pérdida de superficie la explica Tumbaya con una merma del 98 %, seguida por Tilcara, con un descenso del 91 %. Las superficies en el departamento de Humahauca evolucionan diferencialmente: entre 1988 y 2002 el descenso fue de 36 %, y entre 2002 y 2018 se recupera un 13 % de superficie, acumulando una pérdida del 23 % (Tabla 2). El departamento de Humahuaca se destaca por registrar una evolución moderada a escala regional y en términos comparativos (Figura 6).

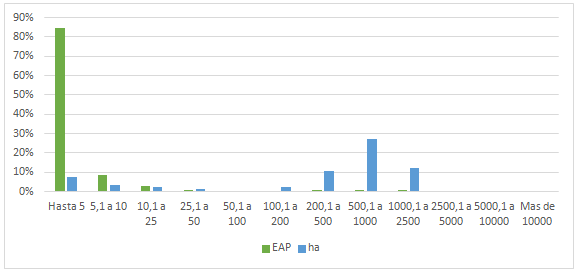

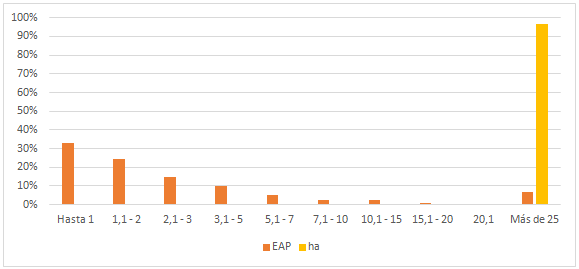

En cuanto a la escala de extensión, las explotaciones con superficies hasta 5 hectáreas explicaban el 77 % de este universo en 1988, y ascendieron al 85 % en 2018, participando con el 7 % de la superficie total de las EAPc/l (Figura 7).

El CNA 02 publica esta información con mayor detalle: cerca del 60 % de las EAPc/l de la Quebrada tienen dimensiones que no superan las 2 hectáreas, lo cual indica un estrato de productor sumamente pequeño; entre ambos ocupan apenas el 1 % de la superficie de la región (Figura 8).

Usos del suelo

Los usos del suelo se clasifican en dos conjuntos: ‘superficie implantada’ y ‘superficie destinada a otros usos’. La superficie implantada en la Quebrada de Humahuaca ocupa en 1988 el 1 % de la superficie total de las EAPc/l, y aumenta al 5 % en 2018. Esta tendencia se explica por el descenso acentuado de la superficie de las EAPc/l, y no por el aumento de la superficie implantada que ronda en un dígito porcentual, al igual que para cada departamento que compone la región.

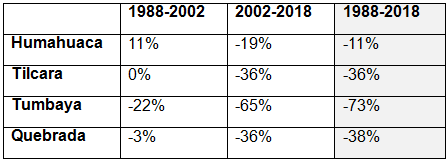

Entre 1988 y 2018, la superficie implantada desciende un 38 % en la Quebrada, pasando de 1.714 a 1.062 hectáreas. El mayor descenso lo registra Tumbaya, con una merma cercana a ¾ partes del área implantada, seguida por Tilcara, con una disminución poco superior a 1/3 y Humahuaca con un descenso de apenas un 11 % (Figura 9 y Tabla 3). Nuevamente, Humahuaca registra una evolución diferenciada del resto, y se destaca comparativamente por una tendencia moderada en la evolución de las variables censales.

En 2018, el 70 % de la superficie implantada en la Quebrada se explica por los “cultivos sin discriminar” que incluyen hortalizas, flores y aromáticas. Respecto a la superficie destinada a otros usos, un aspecto notable es la acentuada caída de la categoría “bosques y/o montes naturales”. En 1988 la Quebrada contaba con más de 40.000 hectáreas destinadas a este uso, en 2002 desciende a 4.649 hectáreas para culminar en 2018 con apenas 946 hectáreas.

Las “pasturas naturales” ocupaban más de 84.000 hectáreas en 1988 y poco más de 11.000 hectáreas en 2018, acumulando un descenso cercano al 87 %. La hipótesis de mayor relevancia sobre estos pronunciados descensos, en un contexto general de caída de la superficie implantada, es el avance de la urbanización registrado en las últimas tres décadas y el consecuente desmonte generado por este proceso.

Cultivos

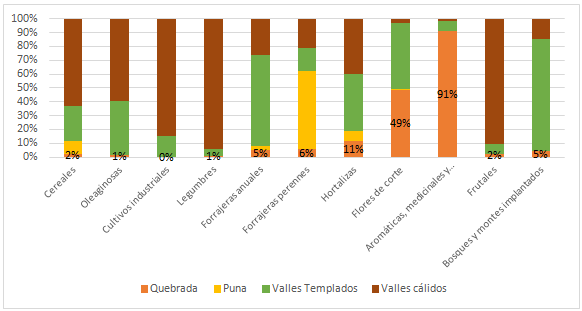

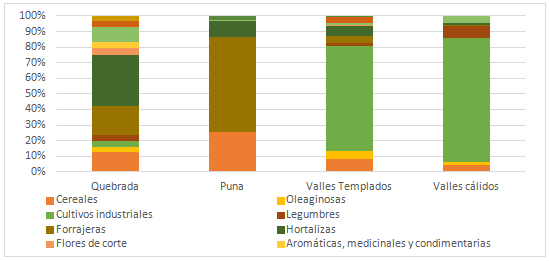

El análisis de los datos por “grupos de cultivos” indica para 2018 que la Quebrada de Humahuaca explica el 91 % de superficie provincial sembrada con aromáticas, el 49 % con flores de corte y el 11 % del área hortícola de Jujuy (Figura 10).

La región se destaca además por una considerable diversidad de cultivos en sus explotaciones: hortalizas (33 %), forrajeras anuales y perennes (18 %), cereales (12 %), frutales (9 %) y flores de corte (5 %) (Figura 11).

Cultivos hortícolas. La superficie sembrada con hortalizas es la más relevante en los tres censos agropecuarios, aunque con tendencia a decreciente. En 1988 las hortalizas explicaban el 57 % de la superficie cultivada (976 ha). Aumenta en 2002 al 61 % de la superficie cultivada (1.028 ha). Pero desciende a la mitad con 496 hectáreas en el último censo, alcanzando el 33 % de la superficie cultivada de la región. Los datos del departamento de Humahuaca indican que pasa de un promedio de 350 hectáreas hortícolas en los primeros dos CNA a 57 ha en 2018. Tilcara desciende de 443 hectáreas en 1988 a 293 hectáreas en 2018.

Los CNA 1988 y 2002 brindan información para analizar la superficie hortícola según tipo de cultivo. Según estos datos, los cultivos destacados para el área hortícola quebradeña son el choclo, que promedia las 300 ha en ambos censos, la papa, que desciende de 177 a 122 hectáreas en igual período, la lechuga, que aumenta de 80 a 122 hectáreas, el haba, que ocupa 105 hectáreas en 1988 y 118 ha en 2002, el ajo y la acelga, que aumentan de 41 ha cada uno en 1988 a 103 y 130 hectáreas respectivamente en 2002; cebolla y zanahoria se mantienen estables en ambos censos, con 77 y 74 hectáreas respectivamente.

Todos estos cultivos participan en más del 80 % del área hortícola de la región. Los datos discriminados por tipo de hortaliza no están disponibles en el CNA 18, por lo que resulta imposible conocer cuáles son los cultivos que explican el descenso a la mitad de esta superficie entre 2002 y 2018 en la Quebrada de Humahuaca.

Forrajeras. En orden de importancia para la Quebrada, sigue la superficie ocupada con forrajeras anuales y perennes, también con una evolución intercensal negativa y en correlación con la disminución de la actividad ganadera, como se indicará más adelante. En 1988 ambos tipos de forrajeras ocupaban 364 ha, en 2002 aumentan a 388 ha y en 2018 disminuyen a 272 ha. El departamento de Humahuaca tiene la mayor participación en este rubro, superando el 42 % de la superficie forrajera en 2018, seguido por Tumbaya con el 38 %.

Cereales. La superficie implantada con cereales para granos demuestra una tendencia errática para la Quebrada. En 1988 ocupaba 143 ha, en 2002 desciende a 35 ha y en 2018 supera ambos registros con 185 hectáreas. El maíz para grano es el cultivo por excelencia de este grupo: explicaba en 1988 el 70 % del área cerealera, y alcanza en 2018 el 85 %.

El trigo, que en 1988 representaba el 25 % del área sembrada con cereales, prácticamente desaparece en el último censo con apenas el 1 % de esta superficie. Por su parte, la quinua, inexistente como categoría en el primero y segundo censo, cuenta en 2018 con 11 hectáreas sembradas, lo que representa el 6 % de la superficie con cereales para granos, en su mayoría emplazadas en el departamento de Humahuaca.

Frutales. Los datos de la superficie ocupada en el CNA 88 indican 103 hectáreas. En 2002 aumenta casi un 50 %, alcanzando 156 hectáreas y en 2018 desciende a 138 ha. Datos desagregados para el CNA 02 indican que el 73 % de esta superficie estaba ocupada con plantas de carozo (71 % de durazneros, 2 % ciruelos y damascos); el 20 % con plantas de pepitas (manzano 12 %, peral 7 % y membrillo 1 %) y el 4 % con vides. Un aspecto relevante es el incremento del área ocupada con vides en 2018, que alcanza 43 hectáreas y participa con el 39 % de la superficie con frutales en el último censo. Otro aspecto notable del último CNA es el descenso a la mitad del área ocupada con duraznos (pasa de 111 ha en 2002 a 53 ha en 2018) y la disminución de ¾ partes del área con frutales de pepitas (de 31 ha en 2002 a 7 hectáreas en 2018).

Flores de corte. Registran una evolución intercensal positiva. En 1988 ocupaban 23 hectáreas y 27 hectáreas en 2002, con mayor participación de Tilcara en ambos censos (16 y 22 hectáreas respectivamente). En 2018 las flores de corte en la Quebrada se posicionan en 69 hectáreas, pero ahora es Humahuaca que explica la mayor parte de esta superficie con 58 ha. Solo contamos con los datos desagregados en el CNA 02, donde las variedades predominantes en la región son státice, crisantemo y clavel.

A modo de síntesis parcial, se registran tendencias negativas para superficie implantada y aquella destinada a otros usos. Y dentro de los grupos de cultivos la superficie hortícola y forrajera es mayoritaria, pero presenta un retroceso considerable. Mientras que ciertos cultivos registran tendencias positivas tales como frutales, cereales y flores.

Riego

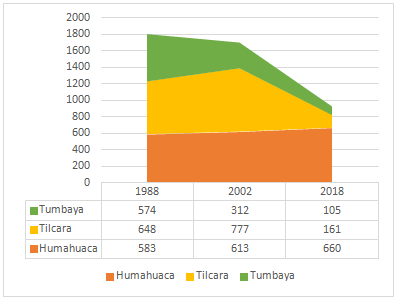

La superficie regada en la Quebrada de Humahuaca desciende levemente entre 1988 y 2002, y merma el 45 % hacia 2018, totalizando 927 hectáreas regadas. Los tres departamentos que integran la región rondaban las 600 hectáreas irrigadas en 1988; de allí las tendencias son dispares. Tilcara alcanza las 777 hectáreas en 2002, lo que significó un aumento del 20 % del área irrigada, proceso concurrente con la expansión de la superficie hortícola entre los primeros dos censos. En igual período Humahuaca aumentó la superficie irrigada un 5 % y Tumbaya mermó el área bajo riego casi a la mitad (Figura 12)

Lo que sucedió entre 2002 y 2018 también fue heterogéneo. En Tilcara dejaron de irrigarse 616 hectáreas, lo que implicó una caída del 80 %, en concomitancia con la disminución del área hortícola. Por su parte, Humahuaca siguió creciendo cerca del 8 % y Tumbaya recortaba 2/3 más su superficie irrigada, totalizando 105 hectáreas en 2018, cuando tres décadas antes la quintuplicaba.

La tasa de cobertura de riego calculada como superficie regada/superficie implantada por 100 se muestra notoriamente distinta en la Quebrada respecto a las demás regiones de Jujuy. En el agregado provincial dicha tasa fue del 62, 65 y 43 % de cobertura en cada censo, y en la Quebrada alcanza el 100 % de cobertura. En Humahuaca y Tilcara incluso supera el 100 % algunos años, lo cual es indicativo de superficie ociosa, es decir, menor superficie implantada que la irrigada.

Otro dato relevante en la región es que el 100 % del riego se obtiene de fuentes de agua superficiales y se distribuye por canales o acequias. En 2002 sabemos que el 100 % riega por sistema gravitacional y apenas un 5 % por aspersión en Tumbaya. En 2018 aparece el riego por goteo en un 13 % de la superficie de Tilcara y un 3 % de Tumbaya, pero el sistema gravitacional sigue siendo predominante en toda la región, lo que es indicativo del bajo nivel de inversión en infraestructura para riego registrado.

Tipos de labranza, prácticas culturales y maquinaria

Labranza. En 2002 el tipo de labranza predominante en la Quebrada de Humahuaca es convencional: en promedio el 71 % de las EAPc/l utilizan reja y vertedera, el 16 % disco. No es posible realizar comparaciones con el CNA 88, ya que no se discrimina la información por departamentos. También presenta dificultades la comparación con los datos del 2018, ya que el cálculo de tipo de labranza se realiza sobre la superficie y no sobre el total de explotaciones como en el 2002. No obstante, se puede afirmar que en 2018 la preparación y sistematización del suelo se realizó con uso predominante de arado de discos y cinceles, y apenas una cuarta parte con reja y vertedera. Estos cambios estarían vinculados a la progresiva mecanización de las tareas de labranza, con el reemplazo del arado a tracción animal necesario para la labranza con reja y vertedera, y la incorporación de arados de discos y cinceles impulsados por fuerza motriz.

Prácticas Culturales. El censo agropecuario de 1988 no brinda información sobre prácticas culturales. Datos relevantes del 2002 indican que 249 explotaciones respetan los tiempos de carencia a Quebrada de Humahuaca, 50 explotaciones utilizan protección para la aplicación de plaguicidas, 45 de ellas en Tilcara, y 31 explotaciones realizan manejo de envases vacíos de estos químicos, 26 de ellas en Tilcara. Siguiendo con datos regionales de 2018, 81 explotaciones respetan los tiempos de carencia, 60 % del departamento de Tilcara, 54 explotaciones realizan manejo de envases vacíos, 87 % también en Tilcara. La incorporación de insumos de síntesis química es la conclusión lógica de estos datos, especialmente en sistemas productivos vinculados a la horticultura comercial, con predominio de la sección media de la Quebrada departamento de Tilcara.

Datos del 2018 indican que 277 explotaciones realizan rotación de cultivos, 77 % del departamento de Humahuaca, y 72 explotaciones realizan rotación agrícola ganadera, 89 % de Humahauca. La continuidad de prácticas de rotación de cultivos y rotación agrícola ganadera en este departamento es consistente con el incremento de la superficie sembrada con cereales en la sección norte de la Quebrada.

Los datos sobre tractores disponibles para 1988 son provinciales, por lo que no se pudo calcular la información para la región. En aquel año había en Jujuy 3.173 tractores, en 2002 3.061 y en 2018 2.854. Una caída del 4 % y 7 % entre cada censo agropecuario.

Maquinarias. Los datos del CNA 02 indican que los tractores en la Quebrada totalizaban 78, para un total de 70 explotaciones: 51 tractores en el departamento de Tilcara, 23 en Humahuaca, 4 en Tumbaya. De este total, cerca del 70 % contaban con 15 o más años de antigüedad. De estos, 1/3 con potencias de 16 a 50cv, otro tercio de 51 a 75cv y un 20 % 76 a 100cv.

El relevamiento de 2018 indica que el total de tractores para la Quebrada aumenta a 114 unidades para 105 explotaciones. En el departamento de Tilcara se encuentran 67 tractores, 41 en Humahuaca y 6 en Tumbaya. En esta ocasión, un 75 % cuentan con 15 o más años de antigüedad. De estos, un 56 % tienen potencias de 51 a 75cv.

El incremento regional del 40 % en la cantidad de tractores entre 2002 y 2018 es más acentuado en el departamento de Humahuaca (+78 %) que en Tilcara (+30 %), lo cual abona la hipótesis del proceso de mecanización de las labores culturales en la etapa de labranza, no solo vinculado a la horticultura comercial, sino también a la siembra de cereales para granos.

Ganadería

Los datos de ganadería referidos a existencias y composición relativa indican que el stock ganadero total en la Quebrada de Humahuaca alcanza 150.957 cabezas en 1988: 57 % ovinos, 30 % caprinos y 8 % bovinos. Tilcara y Tumbaya se destacan por la tenencia de bovinos, Humahuaca por ovinos y caprinos.

En 2002 las existencias aumentan un 3 %, totalizando 155.712 cabezas, aumento que se explica por caprinos y bovinos. Pero el descenso notable llegará en 2018, con una caída del 51 % de las existencias totales que llegan a 75.554 cabezas. En el período 2002-2018, la Quebrada de Humahuaca pierde un 58 % de cabezas de ovinos y un 50 % de caprinos, mientras que el descenso de bovinos es apenas de un 15 %.

En el contexto de retroceso indicado, es menester destacar el aumento en la participación del ganado bovino en el stock ganadero total, que alcanza el 15 % en 2018, así como el incremento absoluto de las existencias bovinas en el departamento de Humahuaca, pasando de 1.562 a 3.077 cabezas entre 1988 y 2018.

Discusión

A partir de los datos y tendencias se infiere un punto de inflexión a comienzo del nuevo milenio, lo que permite distinguir dos etapas en el período analizado. Una primera etapa, entre 1988 y principios de siglo XXI, que refleja para toda la Quebrada un leve aumento de las variables agrícolas para los departamentos de Humahauca y Tilcara, impulsada por la horticultura que se desarrolla en Tilcara y Humahuaca, lo cual confirma la tesis de especialización hortícola comercial de Reboratti (2003).

Los años de reactivación de la economía argentina, iniciados en 2002, llegaron a la región avanzado el primer lustro de la década, y más tarde también, de la mano del turismo, la devaluación del tipo de cambio y el inicio de un ciclo macroeconómico de recomposición del ingreso. La declaratoria de la región como Patrimonio de la Humanidad en 2003 abrió las puertas a un ciclo expansión de la actividad turística en el territorio que solo se vio interrumpido por la pandemia en 2020.

Consecuencia de estos procesos, puede afirmarse que en el siglo XXI las ciudades de Tilcara, Humahuaca y localidades como Purmamarca y Huacalera registraron la expansión en sus plantas urbanas mediante la creación de nuevos barrios como Sumay Pacha, al sur de Tilcara, 2 de Abril en el norte de Humahuaca, y una gran cantidad de asentamientos urbanos y periurbanos. Estos fenómenos se estudian en el segundo grupo de trabajos referidos en la introducción y se corroboran en la evolución de población urbana y población rural analizados en este artículo.

En concurrencia con estos procesos, la evolución de la actividad agropecuaria registrada entre 2002 y 2018 es negativa a nivel regional y en los principales indicadores, lo que invita a revisar la tesis de Reboratti a la luz de datos actualizados.

Los estudios cualitativos del último grupo de trabajos buscan visibilizar vínculos entre la producción de alimentos nativos (maíz, papa, quinua) y su importancia para la soberanía alimentaria, y lo vinculan, entre otros aspectos, a la conservación de prácticas productivas que denominan tradicionales para concluir en la necesidad de conservarlas. Se destaca la importancia de las ONG presentes en el territorio y distintos organismos del Estado para la difusión y conservación de estos cultivos, a través de programas y proyectos de inversión nacionales e internacionales.

Sin poner en duda la importancia de conservar las tradiciones, los resultados expuestos en nuestro artículo cuestionan la eficacia de dichos abordajes para reconocer y revertir un escenario productivo en retracción y fortalecer las tendencias productivas promisorias. En estudios antropológicos recientes (Trillo, 2023) se registra, en el último siglo, un lento pero constante cambio en las formas de producir la tierra, que van desde herramientas simples hechas en madera, como el tajo7 en las primeras décadas del siglo XX, hasta el arado de discos y cinceles, impulsados por fuerza motriz en la actualidad.

Conclusiones

Una mirada de conjunto del período analizado demuestra una retracción considerable de la actividad agrícola y ganadera que se observa en la evolución de las variables agropecuarias. Estas indican para toda la región la desaparición del 23 % de las explotaciones agropecuarias y una disminución del 88 % de la superficie de las EAP con límites definidos. Señalan una merma de la superficie implantada (-38 %) y de la superficie regada (-49 %); una baja del 51 % de la superficie hortícola, una mengua del 25 % de área con cultivos forrajeros y una caída a la mitad de las existencias ganaderas.

En este contexto regional, se encuentran diferencias a nivel departamental. Para las variables recién mencionadas, la merma es acentuada en Tumbaya y Tilcara, y moderada en Humahuaca. Este departamento se destaca además por la evolución positiva de algunas variables, como la superficie sembrada con flores y cereales, donde se destaca el incremento de la quinua. Otra evolución notable en la región es la superficie ocupada con vides. Durante el presente siglo este cultivo multiplicó por 7 su área sembrada, totalizando 43 hectáreas, lo que representa además el 83 % de la superficie cultivada con este frutal en la provincia.

En un contexto de retracción de la cantidad de explotaciones y de la superficie implantada, la evolución positiva de la maquinaria existente es indicativa de un aumento en la capitalización de los procesos productivos agrícolas y, en consecuencia, del incremento en la productividad del trabajo agrario, principalmente en las etapas de preparación del suelo y siembra. Estas transformaciones productivas son concurrentes con procesos sostenidos de migración rural-urbana, ya señalados, y la consecuente merma en la mano de obra disponible en las zonas rurales.

Los análisis cuantitativos presentados buscan aportar al conocimiento actualizado de la actividad agropecuaria en la Quebrada de Humahauca, con el fin de servir de insumo para nuevas investigaciones y para el diseño de políticas que fortalezcan este sector. No obstante, estos resultados requieren ser complementados con otras fuentes estadísticas sectoriales, así como con investigaciones y metodologías de estudio cualitativas para un conocimiento en profundidad de la realidad estudiada.

Este artículo se escribe en un período histórico de aumento acentuado y sostenido del precio de los alimentos. Desde nuestra perspectiva, la Quebrada de Humahuaca se configura como espacio apto para la producción de alimentos que cuenta, no solo con una extensa tradición histórica, sino con un presente productivo que es necesario reconocer en lo más profundo del territorio, si se pretende fortalecer la actividad agropecuaria llevada adelante por agricultores y ganaderos de la región, con el fin de aumentar la oferta de alimentos producidos localmente, a la vez que planificar un desarrollo económico y social sostenible que contribuya al arraigo territorial.

Censos

INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, https://www.indec.gov.ar

(1980). Censo Nacional de Población y Vivienda. Buenos Aires: INDEC.

(1991). Censo Nacional de Población y Vivienda. Buenos Aires: INDEC.

(2001). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Buenos Aires: INDEC.

(2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Buenos Aires: INDEC.

(2022). Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Buenos Aires: INDEC.

(1988). Censo Nacional Agropecuario. Buenos Aires: INDEC.

(2002). Censo Nacional Agropecuario. Buenos Aires: INDEC.

(2018). Censo Nacional Agropecuario. Buenos Aires: INDEC.

Referencias

Arzeno, M. B. (2020). Conocimientos geográficos en torno a los alimentos alternativos: El caso de los productos andinos asociados a la Quebrada y a la Puna jujeñas. En A. Padawer (Comp.), El mundo rural y sus técnicas (pp. 217-246). Ed. UBA-FFyL. http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/161414

Benedetti, A. y Tommei, C. (2014). De ciudad-huerta a pueblo boutique. Turismo y transformaciones materiales en Purmamarca. Revista de Geografía Norte Grande, 58, 179-199. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022014000200010

Bergesio, L. y Montial, J. (2010). Declaraciones patrimoniales, turismo y conocimientos locales. Posibilidades de los estudios del folklore para el caso de las ferias en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina). Trabajo y sociedad, 14(15), 19-35.

Braticevic, S. (2020). Valorización inmobiliaria regional y escenario post-COVID-19. El caso de la Quebrada de Humahuaca, Argentina. Semestre Económico, 23, 161-182.

Fabron, G. y Castro, M. (2019). Agricultura a pequeña escala en tierras altas y tierras bajas. Estudio comparativo entre la Quebrada de Humahuaca y el partido de Florencio Varela. Mundo Agrario, 20(43). http://dx.doi.org/10.24215/15155994e109

INDEC (2021). Censo Nacional Agropecuario 2018: Resultados definitivos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_definitivos.pdf

Mancini, C. E. y Tommei, C. (2012). Transformaciones de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) en el siglo XX: entre destino turístico y bien patrimonial. Registros, 8(9), 97-116. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/86

Mancini, C. E. y Tommei, C. I. (2023). Veinte años de Patrimonio Mundial UNESCO. Una mirada sobre los conflictos territoriales de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía, 34, 285-310. https://doi.org/10.37838/unicen/est.34-166

Potocko, A. (2013). Entre el Estado y la sociedad: Procesos de transformación del territorio El caso del barrio Sumay Pacha en la Quebrada de Humahuaca. Registros, 9(10), 95-111. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/73

Potocko, A. (2015). Apuntes de la implementación de las políticas de vivienda desde los actores. El programa federal de emergencia habitacional en el barrio 2 de abril en Humahuaca (Jujuy, Argentina). Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, 18(18), 111-139. https://doi.org/10.30972/crn.1818264

Reboratti, C. (Coord.). (2003). La Quebrada. Geografía, historia y ecología de la Quebrada de Humahuaca. Buenos Aires: La Colmena.

Steinhäuser, C. (2020). Los saberes de los ancestros: clave para los vínculos con la Madre Tierra en una comunidad andina en Argentina. Documents d'anàlisi geogràfica, 66(2), 307-324. https://doi.org/10.5565/rev/dag.606

Teruel, A., Alderete, E. y Trillo, D. (Coord.). (2020). Cuaderno II. La Quebrada de Humahuaca. UE CISOR (CONICET-UNJu). https://www.calameo.com/books/007062926f1655edec366

Tommei, C. y Noceti, I. (2013). Las trasformaciones a través de ventanas territoriales. Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). Revista Labor & Engheno, 7(3), 100-123. https://doi.org/10.20396/lobore.v7i3.2129

Trillo, D. (2023). Quebrada de Humahuaca y trabajo campesino: cambios y continuidades en la producción agropecuaria y el intercambio entre 1980 y 2020 (Jujuy, Argentina) (Tesis de doctorado en antropología inédita). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Troncoso, C. A. (2010). Patrimonio, turismo y lugar: selecciones, actores y lecturas en torno a La Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) como Patrimonio de la Humanidad. Cuadernos de Turismo, 25, 207-227. http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39813352010

Troncoso, C. A. y Arzeno, M. B. (2019). Turismo, gastronomía y producción agraria en la provincia de Jujuy (Argentina): actores, dinámicas y transformaciones asociadas a la valorización de productos tradicionales. Investigaciones Turísticas, 8, 69-192. http://dx.doi.org/10.14198/INTURI2019.18.08

Vieira, S. G., Arzeno, M. B., de Oliveira, G. M. y Troncoso, C. A. (2023). Producción y consumo alternativo de alimentos: la búsqueda de la producción de un espacio diferencial. Revista Memória em Rede, 15(28), 275-314. https://doi.org/10.15210/rmr.v15i28.23990

Notas

Recepción: 15 Septiembre 2023

Aprobación: 20 Mayo 2024

Publicación: 01 Diciembre 2024