Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e252. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e252. ISSN 1515-5994Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Centro de Historia Argentina y Americana

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e252. ISSN 1515-5994

Mundo Agrario, diciembre 2024 - marzo 2025, vol. 25, núm. 60, e252. ISSN 1515-5994Artículos

“El grito de Bahía Blanca”. Asociacionismo regional y modernización socioeconómica desarrollista en el sur de la provincia de Buenos Aires (1957-1962)

Resumen: Las prácticas asociativas implementadas por la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes a partir de mediados del siglo XX intervinieron en un contexto complejo en el que el diseño de políticas públicas por parte del Estado provincial buscaba racionalizar y modernizar el uso de los recursos implicados en la producción agraria siguiendo postulados desarrollistas. Asimismo, el organismo configuró un espacio de sociabilidad e intercambio en el que sectores vinculados a las pequeñas explotaciones agrícologanaderas combinaron sus esfuerzos con representantes del movimiento obrero y la militancia de izquierdas para interpelar tanto a la esfera pública como a los grupos identificados como “terratenientes”. En última instancia, la reconstrucción e interpretación de este espacio y del desarrollo de la Asamblea Provincial por la Reforma Agraria (1962) a través de una perspectiva culturalista permite recomponer los debates regionales en torno a la pretendida hegemonía de Bahía Blanca sobre el sudoeste bonaerense y la norpatagonia y analizar su interpenetración con la transformación socioeconómica de la región.

Palabras clave: Sociabilidad, Desarrollismo, Historia regional.

“The cry of Bahía Blanca”. Regional associationism and developmental socioeconomic modernization in the south of the province of Buenos Aires (1957-1962)

Abstract: The associative practices implemented by the Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes since mid-20th century intervened in a complex context in which the design of public policies by the provincial State sought to rationalize and modernize the use of the resources involved in agricultural production following development postulates. Likewise, the organization set up a space for sociability and exchange in which sectors linked to small agricultural and livestock farms combined their efforts with representatives of the labor movement and left-wing militancy to challenge both the public sphere and groups identified as "landowners". Ultimately, the reconstruction and interpretation of this space and the development of the Asamblea Provincial por la Reforma Agraria (1962) through a culturalist perspective allows recomposing the regional debates around the alleged hegemony of Bahía Blanca over southwestern Buenos Aires and northern Patagonia and analyze its interpenetration with the socioeconomic transformation of the region.

Keywords: Sociability, Developmentalism, Regional history.

Trescientas organizaciones sindicales, agrarias, cooperativistas, políticas

estuvieron representadas el 11 de febrero en Bahía Blanca.

Ciento noventa y nueve delegados se hicieron presentes y superando las

maniobras policíacas que trataban de impedir la Asamblea, concretaron con su

fervor, con sus ponencias e intervenciones inflamadas, la jornada que quedará

inscripta en el magno historial de las luchas por la reforma agraria como el

GRITO DE BAHÍA BLANCA.

Personalidades políticas, dirigentes agrarios, concejales, candidatos electorales,

en fin, los más entusiastas exponentes de los sectores democráticos de la patria

hicieron escuchar su voz en la magna asamblea soberana.

Decenas de intervenciones transformaron la jornada en un debate amplio y

generoso sobre el gran problema que importa a todos los argentinos: la reforma

agraria. (Legajo 93, febrero de 1962, s/p. Mayúsculas en la fuente).

En febrero de 1962, interviniendo en un contexto de conflictos multifactoriales, la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes (MRPBBZC, creada en 1949) promovió, organizó y llevó a cabo la Asamblea Provincial por la Reforma Agraria. Allí, tal narra y exalta el acápite de inicio, se dieron cita y debatieron un gran número de organismos y asociaciones que, trasladándose desde distintos puntos del territorio bonaerense y otros aledaños, buscaron sumar sus demandas a la discusión de un tema central -la distribución de la tierra productiva concentrada en grandes propiedades-, a la vez que coincidieron en la estructuración de una entidad permanente: el Consejo Provincial de Partidarios de la Reforma Agraria. ¿Cuáles fueron las razones por las que este hecho se produjo en la localidad sureña? Si la MRPBBZC tenía como objetivo inicial el desarrollo del sudoeste bonaerense y, en él, la jerarquización de Bahía Blanca (López Pascual, 2023), ¿qué nuevos sentidos adquirió esta práctica asociativa en el contexto de la crisis socioeconómica y el conflicto agrario?

Sería legítimo, por supuesto, observar esta coyuntura a la luz de recorridos historiográficos que atienden a interrogantes de gran escala; de una parte, podría pensarse como un elemento más dentro del proceso de planteos y debates políticos originados por los intentos de implementación de una política de “Reforma Agraria integral” llevados a cabo por el gobierno provincial de Oscar Alende en la búsqueda de promover la modernización y tecnificación del sector agrario (Lázzaro, 2008). Por otra, el problema estaría integrado en la complejización de las discusiones ideológicas de los sectores obreros y de las izquierdas en su contexto específico de reorganización motivada por la proscripción del peronismo y por la agitación y el entusiasmo radicalizados que provocó la Revolución Cubana (Tortti, 2007; Murmis, 2016 y 2020; Ascolani, 2022). No obstante ello, este abordaje busca explorar esta coyuntura en una clave analítica que problematice su escala de observación e interpretación mediante la atención a las singularidades regionales del objeto asociativo y de sus lazos con la sociedad civil.1 En este sentido, entonces, su reconstrucción a través de documentos de los servicios de inteligencia, la prensa y material legislativo brinda la posibilidad de dar cuenta tanto de sus articulaciones con las problemáticas antes mencionadas como de su imbricación concreta en la modernización sociocultural y económica del sudoeste bonaerense de mediados del siglo XX y del rol que la ciudadanía de Bahía Blanca pretendió cumplir en ella mediante el accionar de la iniciativa privada y de la política estatal.

En efecto, la deriva institucional y los hechos de movilización aquí estudiados forman parte de un proceso de gran amplitud que este escrito aborda parcialmente siguiendo una hipótesis general en la que convergen dimensiones materiales y simbólicas. Aun siendo evidente su inserción en el contexto nacional antes referido, las prácticas de intervención política de la Mesa Regional no pueden explicarse completamente sin tener en cuenta que ellas respondieron a cuestionamientos que atañían de manera peculiar a la región del sudoeste provincial y a la Norpatagonia. La organización y realización de la Asamblea Provincial se vinculó de manera intrínseca con la transformación del perfil socioeconómico de Bahía Blanca a partir de su incipiente industrialización y con el debate en torno a las estrategias de proyección regional de la localidad sobre el área que entendía “de su influencia” en virtud de su localización geográfica y su infraestructura ferroportuaria y de servicios. De esta manera, uno de los factores fundamentales de la discusión lo constituyeron la disponibilidad y el acceso a las tierras productivas y al agua en una amplia región caracterizada por la erosión y la crisis hídrica, lo que dejó ver la existencia de diversos sectores en pugna que interpelaban al Estado bonaerense que, en efecto, legislaba en la materia buscando regular el problema social y económico mediante la expropiación y colonización de tierras en los partidos de Villarino y Patagones, y la creación de la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO).

En términos teóricos, el desarrollo efectivo de esta aproximación requiere un corpus conceptual en el que cobran relevancia los encuentros interdisciplinares para la observación de problemáticas generales en escala regional (Bandieri, 2021; Fernández, 2018). De una parte, entendemos prioritario abordar el fenómeno asociativo y la movilización de los diversos grupos a partir de los estudios de sociabilidad (Agulhon, 2009; Guarín-Martínez, 2014), por asumir su pertinencia para el análisis histórico de los fenómenos sociales y políticos en clave ampliada (Acha y Quiroga, 2015; Agesta, Clemente y López Pascual, 2018). Asimismo, las estrategias de religación se observan en tanto prácticas de agregación que pueden comprenderse a partir de las propuestas de la Historia Cultural, específicamente, como acciones concretas que ponen en juego las representaciones sectoriales y los conflictos grupales en torno a ellas (Chartier, 1992). Teniendo en cuenta la especificidad del objeto, consideramos fundamental recurrir también a algunos de los postulados de la Geografía Cultural que, como señala Claude Raffestin (2019), sistematizan el estudio de las relaciones entre las acciones de control sobre el espacio y los recursos y la producción de la territorialidad, concibiéndola como un proceso material y simbólico. En última instancia, este aporte arriesga la escritura de una hipotética historia cultural de lo económico centrada en las acciones subjetivas y grupales, las ideas y estrategias de gestión de lo material. Esta aproximación se vincula con la economía como eje político práctico, pero atiende de manera primordial a su articulación con otras esferas -los imaginarios, lo relacional y lo simbólico-, con lo que da prioridad a la observación de la heterogénea praxis cotidiana, los saberes no formalizados y las nociones amplias que funcionan en el tejido social y emergen e intervienen en debates de mayor escala y amplitud.

Asociacionismo y sociabilidad regional a mediados de siglo XX. La Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes

Creada en octubre de 1949, la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes emergió tanto del momento coyuntural en el que se dio origen como de la larga tradición y solidez del movimiento asociativo de la ciudadanía de Bahía Blanca.2 En este sentido, su organización y primera estructura se vinculó estrechamente a la convergencia de intereses entre el Estado municipal y unas heterogéneas fuerzas vivas locales que, en el contexto de redacción del Segundo Plan Quinquenal, cristalizaron un asamblea de 300 asociaciones que promovió la inclusión de políticas públicas para dar solución a los problemas de la localidad y de una extensa región aledaña que se recortaba en torno al sudoeste bonaerense y los por entonces Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Asimismo, como se desprende de su conformación inicial, el organismo se configuró con una entidad representativa de intereses multisectoriales, entre los que primó la presencia y el accionar de la ciudadanía bahiense que hacía visible la fuerte reactivación de sus deseos de hegemonía geopolítica mediante sus entes corporativos, de fomento, deportivos y de prensa (López Pascual, 2023).

En efecto, desde inicios de los años cuarenta había cobrado nuevas fuerzas el largo anhelo local de jerarquización regional que se había delineado a fines del siglo XIX. Inicialmente, se trató de un fenómeno simbólico y político que se dio en conjunto al proceso de modernización social y económica que había dotado a la ciudad de un lugar destacado en el sistema económico agroexportador en virtud de la consolidación de su estructura ferroportuaria (Agesta, 2016; Costantini, 2022). En ese crecimiento y expansión radicaban los argumentos a favor de la capitalización de Bahía Blanca como núcleo administrativo de una nueva provincia sureña. Aunque frustrados entonces, los planes se actualizaron y adquirieron mayor complejidad desde fines de la década de 1930 y, particularmente, en los decenios siguientes, cuando se propusieron y discutieron proyectos de provincialización de las tierras pampeanas y rionegrinas, en los que la localidad bonaerense volvía a constituir el eje de gravitación, a la vez que se diseñaron estrategias de intervención infraestructural que acentuaban esa concepción al reforzar el rol central de la ciudad, su puerto y su sistema férreo dentro de esta región agrícola-ganadera (López Pascual, 2016).

Simultáneamente, las políticas de promoción industrial y del mercado interno de consumo (Costantini y Heredia Chaz, 2018), conjugadas con el incremento demográfico (Fittipaldi et al., 2018), diversificaron el perfil socioeconómico de “la capital del sur”, que asumió así un carácter rector en términos materiales y simbólicos por su rol de proveedora de servicios mercantiles, financieros y culturales.3 Las renovadas discusiones en torno a Bahía Blanca como “centro de irradiación” de la zona sureña fueron, entonces, el contexto de emergencia y accionar de la Mesa Regional, que buscó intervenir en ellas a partir del reclamo por la expansión de la capacidad portuaria, el desarrollo del sistema vial y de comunicaciones, la inversión en la industria petrolera y la descentralización del mercado de comercialización agraria.

Algunos años después de su creación, la composición estable de la comisión directiva de la MRPBBZC4 daba cuenta de la creciente participación de los intereses regionales en ella pues allí se desempeñaban, en calidad de delegados, figuras provenientes de los partidos del sudoeste bonaerense y de La Pampa junto con representantes de la sociabilidad gremial, fomentista y política bahiense. Formada por la convergencia de 80 entidades que tributaban una cuota social, durante la década de 1950 la entidad profundizó su relación con actores del espacio sociopolítico e ideológico: la Confederación General del Trabajo, la Federación Agraria Argentina, la Federación Universitaria del Sur y las cooperativas agropecuarias del sur provincial,5 entre otros, cuyos emisarios ganaron terreno frente a la Corporación del Comercio y de la Industria, las entidades deportivas o la prensa local.

El análisis de las tareas llevadas adelante por la Mesa Regional demuestra su insistente participación en el espacio público de debate en torno a las problemáticas de la producción y el desarrollo material de la región sobre la que Bahía Blanca buscaba proyectar su pretendida hegemonía en las que tuvo una importancia considerable la movilización de soluciones para el uso del puerto, la crisis hídrica y la utilización de la tierra de regadío. En 1954, por ejemplo, la entidad definió el envío de representantes a la Asamblea Regional a realizarse en la localidad de General San Martín (La Pampa), en la que se invitaba a sindicatos agrarios, de industria o comercio, cooperativas, entidades sociales y culturales de “la zona pampeana sur, sur de la Provincia de La Pampa y zona colindante de la Provincia de Buenos Aires” para debatir cuestiones de importancia para el desarrollo agrario e industrial de los espacios convocados: una lucha “a fondo y racional” (Legajo 93, 1954, ff. 6-11) contra la erosión del suelo y a favor de una “reforma agraria”, la elaboración de una ley nacional de ríos interprovinciales en la que se contemplaran “la restitución del caudal hídrico al río Salado” (Legajo 93, 1954, ff. 6-11), la utilización integral del río Colorado,6 incluyendo el embalse de su cauce, la explotación y estudios de las napas profundas de agua y la importación de la maquinaria necesaria para su consecución.

Estas cuestiones se volvían cruciales para la cotidianeidad de unas tierras en las que las sequías y las inundaciones estacionales eran problemas acuciantes y definieron, por parte de cinco circunscripciones provinciales, prácticas de intervención concreta que se sostuvieron de manera expansiva desde fines del siglo XIX en adelante.7 Sin embargo, recién en la década de 1930 comenzó el debate en torno al aprovechamiento racional del cauce del río Colorado -particularmente a través de la construcción de un embalse en la zona pampeana de Huelches-, con lo que se inició un largo derrotero de discusiones y propuestas que atravesó diversas etapas institucionales y proyectos políticos. En la provincia de Buenos Aires, los años de gestión justicialista significaron la promoción de sus propias políticas de utilización del agua y las tierras -que afectaron de manera peculiar a la región sur- mediante la Ley de Colonización (nº 5286) y la Ley de Riego (nº 5262), y la creación del Ministerio de Asuntos Agrarios (Lattuada, 1986; Blanco, 2001). En conjunto, el entramado institucional y presupuestario dio marco a la construcción de una infraestructura de canales que irrigarían 100.000 hectáreas y permitirían la colonización de otras 300.000 colindantes al río, prácticas que, por su parte, generaron iniciativas de intervención entre empresarios y propietarios de la zona. Particularmente luego de 1956, este sector se organizó y buscó canalizar sus intereses materiales por medio de la conformación de entes y figuras jurídicas que les permitieran insertarse en la implementación de políticas agrarias de corte desarrollista (Lázzaro, 2012).

Tales fueron los casos de constitución del Consorcio Financiero del Sur (CONFISUR) y, particularmente, la creación del Consorcio de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO). En ambos casos, la participación de figuras ligadas a la élite socioeconómica bahiense motivó sospechas y reclamos por parte de la Mesa Regional. En el primero, se organizó una sociedad anónima que tomaría a su cargo la colonización de una serie de tierras regables, en el marco de la discusión legislativa en torno a los territorios a expropiar según el decreto-ley nº 867 en articulación con la Ley de Riego. Disuelta esa iniciativa por cancelación de la norma que le daba origen, en 1957 se originó CORFO, lo que dio lugar a la creación de una entidad autárquica de capital público y privado que asumiría la promoción del desarrollo integral de las tierras y sistemas de riego sureños en el partido de Villarino. Sus objetivos primordiales, ampliamente detallados en el artículo 3º de la ley nº 6245, abarcaban el estudio, proyección, ejecución y mantenimiento de obras de colonización, canalización y desagüe destinadas al mejor aprovechamiento del caudal del río, así como “a evitar y combatir la erosión, degradación y agotamiento de la tierra y a conservar su fertilidad”.

Sin embargo, el texto de la ley también abría otras zonas de injerencia, lo que transformaba a CORFO -y, por ende, a su directorio-8 en actores socioeconómicos de gran potencia regional legitimados por la inserción en el organigrama estatal. De un lado, el Consorcio tenía facultades para orientar la producción, en tanto podía crear y participar en la instalación de plantas industriales y entidades comerciales, de transporte y distribución de mercancías, así como fomentar la tecnificación y mecanización de las tareas rurales y promover el uso de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y semillas que mejoraran el rendimiento. Por otro, el organismo quedaba habilitado a intervenir en áreas que incidieran tangencialmente en las tareas agrarias, como la electrificación del espacio y la adecuada distribución de la energía, el desarrollo de la red vial y de comunicaciones, el establecimiento de centros de investigación, experimentación y educación agrícola-ganadera y de riego, el planeamiento de los centros de población, la orientación del crédito agrícola y la contratación de la mano de obra. La efectivización del mencionado Consorcio y su puesta en funcionamiento se harían, según la ley, por medio de un capital inicial de 800.000.000 M$N, que sería integrado en partes iguales por la provincia de Buenos Aires y los privados, a través de la suscripción pública.9 Esta disposición, coherente con el estímulo a la iniciativa privada que se promovía en el artículo 5º, movilizó nuevos cuestionamientos políticos de los que la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes fue portavoz, y se convirtió en uno de los puntos sobresalientes de las demandas por la reforma agraria.

“El problema de los problemas”. La Mesa Regional en el contexto del debate sociopolítico por la reforma agraria

Las prácticas legislativas relativas a las tierras y el agua de la región sur bonaerense se enmarcaron, desde mediados de los años cincuenta, en la implementación de políticas públicas que, de manera compleja y no lineal, daban curso a los debates y reflexiones teóricas en torno al problema del desarrollo económico de los países latinoamericanos. En efecto, como ha señalado Roy Hora (2018), los años desarrollistas dieron un último jalón -marcado por los criterios de eficiencia ligados al paradigma productivista- al largo debate en torno al problema del “latifundio” en la Argentina. En ese sentido, el derrotero aquí mencionado se articula de manera estrecha con la problemática profunda en torno a los proyectos de transformación en el sistema de tenencia de la tierra presentados por la gestión bonaerense de Oscar Alende y sostenidos por su ministro de Economía y Hacienda, Aldo Ferrer. La propuesta de una “reforma agraria integral” orientada a la colonización y a la redistribución del ingreso agrícola mediante vías tributarias que, en última instancia, incluía la expropiación y división de grandes extensiones rurales con el objetivo de fraccionarlas en unidades económicas de producción en las que se radicarían familias no propietarias originó tensiones con el gobierno nacional frondicista y discusiones amargas entre las facciones de la Unión Cívica Radical, que profundizarían su fragmentación interna (Lázzaro, 2013).

Asimismo, despertó una recepción heterogénea en el arco social involucrado. En efecto, tal señala Lázzaro (2017), los sectores propietarios concentraron sus esfuerzos en defensa de sus intereses, expresados de manera fundamental en la creación de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (1958), que no sólo daba unidad a la voz de este sector gremial ya activo desde los años peronistas sino que también cristalizaba y unificaba los temores ante la “amenaza” de la expropiación, cuestionando también las políticas fiscales, el aumento impositivo y los “programas de inversión en caminos, energía, reforma agraria, empresas públicas, sin ninguna coordinación con la política nacional”.10 El decurso del proceso de transformación operado por la Revolución Cubana profundizó esos temores, asociándolos con el marxismo y los proyectos “comunizantes”, a la vez que catalizó la movilización de otros actores sociales que, alentados por el contexto, diversificaron el debate en torno a las vías por las que se superaría el subdesarrollo y, específicamente, se produciría una modernización del agro que atendiera a la justicia en la distribución.

Es este el contexto problemático en el que el accionar de la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes adquiere sentidos complejos en tanto visibilizó, mediante los reclamos por la reforma agraria, la condensación de un amplio y heterogéneo movimiento asociativo en el que se ponían de manifiesto intereses diversos. Sus dirigentes manifestaban, simultáneamente, constituir “los verdaderos abanderados, indiscutidos y consecuentes, en la lucha a favor del Sur Argentino, cuyas rutas e intereses concurren a la ciudad puerto de Bahía Blanca” (Legajo 93, noviembre de 1959, f. 30), pero mantenerse alejados de la “mezquindad localista”: “jamás nos ha movido el propósito de dar relieve, privilegio o hegemonía a ciudad o provincia alguna”, y sí la lealtad al “regionalismo amplio y progresista” (Legajo 93, noviembre de 1959, f. 30). Desde esa autodefinición relativamente contradictoria, la Mesa entablaba debate tanto con los sectores locales que tradicionalmente habían bregado por la capitalización y jerarquización de Bahía Blanca como con otros organismos que afirmaban representar los intereses regionales, como la Comisión Pro Trasandino de Sur, con la que mantuvo diatribas públicas en la prensa en torno al desarrollo infraestructural hídrico de la región pampeana de Huelches.11

Desde mediados de 1959, en efecto, la Mesa expresó con claridad sus opiniones respecto de la iniciativa alendista, que apoyó, a la vez que cuestionaba el accionar de las cámaras legislativas en su tratamiento, por desnaturalizar el proyecto inicial (Legajo 93, 26 de octubre de 1959, f. 31) y por no incluir las modificaciones propuestas por la Federación Agraria Argentina, mediante las cuales

se creaban las juntas locales de adjudicación de tierras integradas por los gremios y cooperativas agrarias, sindicatos rurales, bancos, bloques de concejos municipales y demás fuerzas zonales, las cuales tendrían atribuciones para determinar los índices de productividad zonal y especificar los latifundios que deben ser expropiados para actividades agrícolas y para amplios ejidos de los suelos, estableciendo y llevando a cabo las adjudicaciones a favor de los auténticos productores (Legajo 93, 22 de enero de 1960, ff. 38-42).

En simultáneo, tal lo declaraba en sus convocatorias y solicitadas, bregó insistentemente por la anulación del acuerdo CONFISUR y su reemplazo por “una auténtica empresa cooperativa de productores” (Legajo 93, 1° de noviembre de 1959, f. 30), e intervino en los debates en torno a la aparición de CORFO manifestándole al ministro Ferrer que el proyectado organismo no tenía, en sus bases conocidas, los elementos que garantizaran el progreso regional o los “legítimos intereses de los auténticos productores” (Legajo 93, 7 de diciembre de 1959, f. 44). La Mesa Regional sometía a discusión, evidentemente, quiénes constituían el sector agrario “productor” y, en ese sentido, cuestionaron que en las reuniones preparatorias para la creación del organismo no hubiesen participado los organismos “más adecuados”, pues no habían estado presentes las cooperativas agrarias y la misma MRPBBZC.

La denuncia a la emergencia de esa Corporación ampliaba sus argumentos apuntando a la participación del sector privado en el capital inicial, sobre la que se manifestaba una gran desconfianza, orientada hacia “los terratenientes”:

Sobre los cuatrocientos millones que debe aportar el sector privado, no se especifica la proporción que corresponde a las cooperativas agrarias y a los auténticos productores, sospechándose una fuerte participación de los terratenientes locales, quienes aspiran a capitalizarse al máximo en base al precio banal y especulativo de sus tierras y a los créditos que gestionen en los propios bancos del Estado, resultando que maneja bienes del pueblo que es quien lleva la carga total de la empresa, lo que resultaría un gran negocio para los terratenientes. (Legajo 93, 22 de enero de 1960, s/p).

Finalmente, la Mesa señalaba que, ante el rechazo de la legislación reformista propuesta por Alende, el Poder Ejecutivo no contaba con una posición fuerte para reglamentar las condiciones para la adjudicación y parcelación de tierras, precios y plazos, por lo que se deslizaba su probable ineficacia frente a las fuerzas concentradas de los propietarios (Legajo 93, 22 de enero de 1960, s/p).

Hacia mediados de 1961, ya aprobada la creación de CORFO, la discusión respecto de la reforma agraria se volvió un eje central dentro de las asambleas de la Mesa Regional,12 en las que el tema se analizaba en vinculación con lo que se entendía que eran sus conexiones económicas (industrialización, creación de fuentes de trabajo, problemas de tenencia de las tierras, formas de colonización, regadío y secano, energía, transportes y puertos) y sus articulaciones sociopolíticas (desocupación, éxodo, vivienda, atraso cultural y técnico, sanidad, problemas del niño y la mujer) (Legajo 93, 20 de agosto de 1961, s/p). Lejos de cejar en sus impulsos, para fines de ese año la asociación redobló sus prácticas de agregación social y presión política convocando a una Asamblea Provincial por la Reforma Agraria y a la consolidación de un Movimiento Nacional de Partidarios de esta. En ese sentido, hizo el llamamiento “a todas las zonas y organizaciones de la Provincia”: gremios y cooperativas agrarias, sindicatos obreros, sectores técnicos y universitarios, organismos de industria y comercio, sociedades vecinales, de fomento y culturales, partidos políticos actuantes en el marco provincial o municipal, y a los funcionarios y especialistas del problema agrario. La invitación no se restringió al territorio bonaerense, sino que también se extendió al área pampeana y rionegrina “de influencia de la región de Bahía Blanca” (Legajo 93, noviembre de 1961, s/p).

La iniciativa afirmaba partir de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo según el cual la crisis del agro bonaerense, reflejada en su comercio y en sus industrias, era causada por la estructura agraria “deformada e irracional” que en toda Latinoamérica sostenía el monopolio de la tierra y de su renta en beneficio de “unas pocas familias, sociedades anónimas y consorcios de capital extranjero” (Legajo 93, noviembre de 1961, s/p). La cuestión agraria constituía, así, “el problema de los problemas” en tanto la falta de estabilidad y acceso a la tierra por parte de las familias campesinas conducía al descenso de las áreas sembradas, la especulación y el alza continua de los costos, que impedían la competencia de la producción en los mercados internacionales y obstaculizaban el acceso al consumo popular. La reforma en el sistema de tenencia y propiedad constituía la “única solución” posible al desarrollo nacional y, en ese sentido, la Mesa Regional sumaba así sus peticiones a las de la Federación Agraria Argentina y la Asociación de Cooperativas,13 a la vez que enhebraba esos esfuerzos en la historia continental. Por un lado, recuperaba los procesos estadounidenses, mexicanos, guatemaltecos, bolivianos y cubanos e insistía en la coherencia de la movilización política; por otro, manifestaba la unicidad del devenir argentino, en la que la trayectoria liberal funcionaba como elemento de peso:

En nuestro país, y de acuerdo a nuestra exigencia nacional y por nuestro propio camino, llegaremos también a la transformación de nuestro agro deformado. Esta gloriosa iniciativa fue inscripta desde los primeros días de nuestra nacionalidad en nuestra historia: Mariano Moreno, Rivadavia, Echeverría, Belgrano, San Martín, Urquiza y mil patriotas más nos demandan para realizar la gran tarea: LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA. (Legajo 93, noviembre de 1961, s/p).

Aun si algunos de sus dirigentes se vinculaban de manera orgánica con la estructura partidaria de las izquierdas -tal el caso del médico José A. Otero-, tanto la convocatoria como la efectiva participación, que trataremos en el siguiente apartado, mostraban una voluntad de convergencia transversal al arco social e ideológico que superaba definiciones ortodoxas y daba cuenta de la heterogeneidad de actores políticos interesados en el debate económico regional. En este sentido, y retomando lo planteado por Hora (2018), la discusión y los argumentos en torno al problema de las grandes propiedades de tierra concentrada no constituía un estandarte singular restringido a la cultura política de las izquierdas sino, en verdad, una variable transversal que se modulaba desde distintas vertientes ideológicas en articulación con la transformación epocal.

La Asamblea Provincial por la Reforma Agraria: debate político y solidaridad multisectorial

En la mañana del 11 de febrero de 1962, numerosas personas se dieron cita en la sede de la Confederación General del Trabajo de Bahía Blanca para asistir en calidad de delegados o participantes en la Asamblea Provincial por la Reforma Agraria a la que la Mesa Regional había invitado meses antes. La falta de autorización policial para llevar adelante el encuentro llevó a la dirigencia de la CGT a cerrar las puertas de su local, hecho que motivó su traslado al de la Unión Ferroviaria de Ingeniero White. Allí, cerca de doscientos emisarios (Factor “C” nº 188, 18 de mayo de 1962, f. 1) intervinieron en un plenario que dio cabida a trescientas organizaciones interesadas en el debate agrario, conducido por una mesa deliberativa en la que figuras partidarias de la Unión Cívica Radical y el justicialismo compartían espacio con personalidades ligadas al comunismo sindical.14

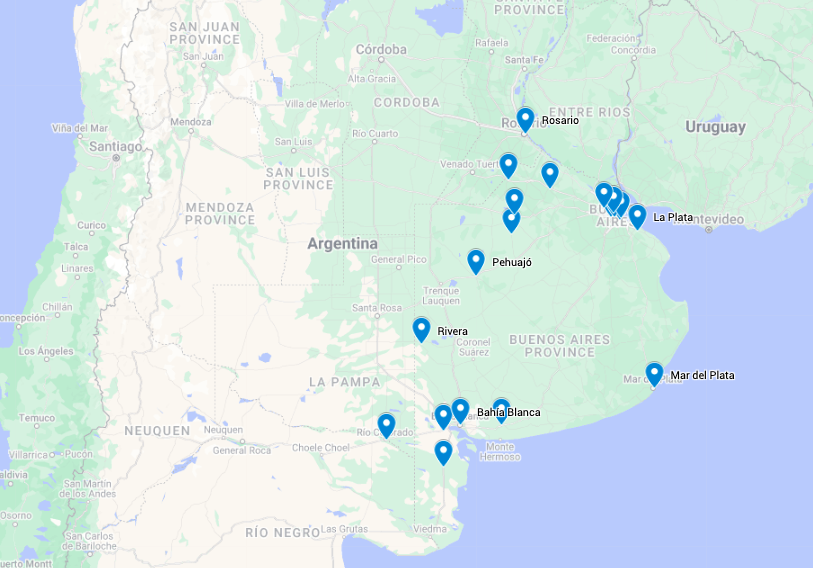

La procedencia de los participantes atestigua que las regiones presentes fueron el sudoeste y el norte bonaerenses, incluidas localidades del conurbano capitalino y el sur de Santa Fe. A excepción de Pehuajó y la costera Mar del Plata, el centro provincial no parecería haber respondido al llamado.15 Asimismo, la asistencia a la Asamblea permite reconocer una heterogeneidad de asociaciones -juveniles, femeninas, agrarias, sindicales, cooperativas, políticas-16 que alienta la hipótesis de la amplitud de sociabilidades convergentes en la Asamblea. Las discusiones, se verá, cobraron tonos de denuncias sectoriales que emanaban de las prácticas socioproductivas cotidianas y que recuperaban, de maneras vagas, consignas históricas de la tradición de las izquierdas y el discurso justicialista, en coherencia con la participación de varios de los participantes en las filas del Partido Comunista y el peronismo.17 A pesar de la evidente incidencia de las políticas públicas en el tema, el problema de la reforma agraria no se enfocó desde una perspectiva centrada en el Estado, sino que, aun reconociendo su papel preponderante y dirigiéndole reclamos, se notó la importancia asignada a la definición de posiciones de enunciación que, a su vez, emitieron demandas precisas. Tomando distancia de discusiones electoralistas y de estrategias partidarias, pero haciendo visible la distinción entre agentes en posiciones diversas, la Asamblea se orientó a las instancias de articulación de lazos y la solidarización entre sectores que se asumían perjudicados por las políticas públicas.

En efecto, la exploración de algunas de las intervenciones realizadas en la reunión habilita a observar que la problemática agraria configuraba un elemento de intercambio entre actores que, en su diversidad de intereses y sensibilidades, coincidían en la voluntad de cohesión. Por un lado, se elevó la voz de los pequeños productores rurales -quinteros, chacareros- y arrendatarios, que articularon el problema de la propiedad de las tierras con la crisis de costos y comercialización. Las dificultades para el acceso a créditos, se dijo, debían contemplarse en cualquier política que buscara paliar la crisis económica de manera “justa” para quienes se entendían “sumergidos” y “explotados” por un “sistema” que los “esquilmaba” mediante sus intermediarios:

Todos somos sumergidos: el peón de quinta gana pesos ciento setenta y tres por día en la mejor época, es lo que gano yo, aquí están los recibos… ¿y el quintero? A él le pagan $15 el canasto de duraznos de 20 kg, que luego llega al público a $15 el kilo. ¿Quiénes son, entonces, los enemigos? ¿Quiénes son los explotados? Unámonos obreros, campesinos y realicemos la Reforma Agraria, y no quedarán los colchones de ciruelas sin vender… Hay todo un sistema para esquilmar el productor: estos documentos lo demuestran: estas son las cuentas de un tambero, que cuando más produce más debe, más se empeña (Sixto Ortiz, Legajo 93, s/f, s/p).

La invitación a la unificación de esfuerzos entre “trabajadores rurales” -entendiendo por ellos a todos los sectores vinculados a las pequeñas explotaciones agrarias- y “obreros” fue, tal se explicitó, uno de los ejes de interpretación en común en tanto se sostuvo que la situación crítica en la tenencia de la tierra afectaba de manera indirecta a la economía urbana. Las migraciones desde el campo a los núcleos más poblados, causadas por los desalojos o la imposibilidad de acceso, no sólo propiciaban la aparición de las llamadas “villas miseria” sino que también incidían en el mercado laboral al provocar desocupación en rubros como el de la construcción o el de la carne (Ramón Becerra, Legajo 93, s/p). En ese sentido, las interlocuciones minimizaban las distancias entre lo urbano y lo rural, por asumir que en ambas realidades había condiciones de similar precariedad laboral y por observar los efectos concatenados que se producían entre unas y otras, con lo que sugerían la existencia de una suerte de causa común que delineaba los contornos de un grupo social transversalmente aglutinado.

Por otra parte, actores ligados al mundo ferroviario y de fabricación de maquinarias agrícolas insistieron en la urgencia de una transformación agraria que modernizara, simultáneamente, la infraestructura de cosecha y de transporte rural, con lo que se evitaría la instalación de capitales extranjeros. La expansión de los ramales férreos, se afirmó, chocaba con las grandes extensiones de tierra que impedían extender y mejorar el sistema de cargas y disminuir, de esa forma, los costos de la producción “campesina” y su envío a los puertos. Asimismo, las alocuciones recuperaban tanto la narrativa antiimperialista como los planteos de defensa a la estructura de la industria nacional frente a la intervención de fondos foráneos y la conformación de “trusts”. El delegado de Arrecifes expuso que la crisis agraria se trasladaba a la fabricación de instrumentos de trabajo rural, lo que también afectaba a los grupos industriales: la introducción de nuevos capitales se traducía en prácticas de competencia económica desigual que perjudicaban a todo el arco productivo y, frente a ello, la agregación entre distintos sectores sociales se presentaba como una “salida” política.

(…) cientos de máquinas están depositadas al aire libre, hay menos horas de trabajo, se despide gente. En otras fábricas, como Tamet, han suspendido el incentivado… para buscar una solución nuestra fábrica se ha unido a un trust yanqui: CASE, es decir, cayó de la sartén al fuego. ¿Por qué tiene interés CASE en una industria en crisis? No nos engañemos, no es por caridad, ellos lo han dicho claramente, vienen a competir, es decir, a hacer dumping, a echar el mercado abajo, si es necesario. Vienen con grandes ventajas y prerrogativas y traen dólares. Los perjudicados seremos nosotros y los empresarios argentinos, por eso creo que en la lucha por la Reforma Agraria debemos estar todos unidos, incluso con los industriales argentinos, porque para ellos es también la única salida. (O. Feniti, Legajo 93, s/f, s/p).

Los matices entre líneas de distinción y prácticas de agregación cobraron mayor énfasis en las siguientes intervenciones. Las voces de las agrupaciones femeninas y juveniles señalaron, en una doble vía de demandas, aspectos sociales y de búsqueda de participación política en la lucha por la reforma estructural. De esta manera, las prédicas se enfocaron en cuestiones ligadas al difícil sostenimiento de las familias y a las malas condiciones del trabajo realizado por las mujeres en el mundo agrario, y en ellas se destacó la voz de la representante de la Unión de Mujeres Argentinas:18

Hemos visto trabajar a la mujer en los galpones, en condiciones inhumanas, la hemos visto sentada en el suelo, entre las pilas de ajos y deshechos [sic] amamantar a sus criaturas. En Río Negro la mujer es enferma de asma por la pelusa de los duraznos en los galpones, nosotras las ajeras dejamos la salud en el surco, sacrificamos la educación de los hijos que nos ayudan… ¡unámonos las mujeres del campo y solicitemos un lugar de lucha en esta batalla por la Reforma Agraria! (Ana Rapisarda, Legajo 93, s/f, s/p).

La transformación integral del régimen de tenencia de tierras se presentaba, tal se ha visto, como una disputa que visibilizaba concretamente las problemáticas de un grupo social que, en rigor de verdad, ponía así de manifiesto su creciente organización y la estructuración de prácticas de intervención pública ligadas al mundo comunista (Valobra, 2005; Bordegaray, 2008), a la vez que daba cuenta de la singularidad de su situación de género: en el caso de las mujeres, la condición de trabajadora rural se articulaba a su gravitación central en las tareas de reproducción social.19 Asimismo, estos planteos se unían a los reclamos por mejoras educativas y sanitarias para los niños en situación de ruralidad -cuestión crucial en el contexto de las campañas de vacunación contra la tuberculosis y la poliomielitis- y por la expansión de la formación técnica para las generaciones jóvenes (Úrsula de la Vega, Legajo 93, s/p). En este sentido, y en una línea que sostenía una imagen de la mujer en vinculación con lo doméstico y el hogar, el sector femenino asumía también la representación de los intereses de sus hijos:

(…) lo que más sentimos es ver a nuestros hijos privados de escuela… o en lo mejor de los casos, caminar dos leguas para ir a la escuelita. Así no pueden aprovechar nada, además la maestra es cambiada continuamente, cada una que llega pide licencia enseguida y mandan por fin a una reemplazante que tiene sexto grado apenas… parece que los campesinos no merecemos la educación que pagamos con nuestros impuestos… Lo peor es saber que estamos transformando a nuestros hijos en analfabetos, que hipotecamos una vida sobre la cual no tenemos derecho (Ana Rapisarda, Legajo 93, s/f, s/p).

La estructura de posesión de la tierra se entendía, según lo observado, como la causa primordial de un sistema educativo deficitario que profundizaba las asimetrías de clase: la escasez de escuelas y la problemática cobertura de sus cargos docentes consolidaban las diferencias de acceso a la instrucción primaria y, con ello, imposibilitaban las vías de ascenso social que a esta se le atribuían.

Aun en sus definiciones sectoriales, las distintas intervenciones dejan ver, también, las diversas maneras en las que la experiencia vital canalizaba la comprensión del problema material construyendo, a partir de la complejidad de aristas que en él se involucraban, una imagen compartida. La configuración del interés político común se construía, en este sentido, en la mediación de lo subjetivo y en diálogo con las sensibilidades que se derivaban de la percepción de lo cotidiano en todas sus dimensiones. La participación en una causa común se desprendía, en algunos casos, de la historia familiar: la continua insuficiencia de rendimientos de la pequeña chacra expulsaba a las nuevas generaciones que, así, migraban hacia las áreas urbanas para insertarse en otros mundos de producción.

Mis padres eran chacareros. Yo emigré de la chacra porque no había lugar para mí…. Ahora soy obrero de la carne y tengo el mismo problema. En la industria de la carne éramos antes 120.000 trabajadores, ahora somos solamente 30.000 en todo el país, y casi todos de procedencia campesina, hijos de chacareros. Por eso comprendo bien el problema de la alianza de los obreros y los campesinos. (Jaime Teixido, Legajo 93, s/f, s/p).

El desplazamiento geográfico y laboral incidía en la configuración política individual no sólo por la desestructuración de los lazos familiares sino porque la precariedad económica se mantenía como amenaza latente. La circulación campo/ciudad no cumplía con las promesas de ascenso social, y la experiencia urbana resultaba hostil, como lo expresaba también Adelina Galende:

Las mujeres de UMA del Gran Buenos Aires comprendemos bien el problema: nosotras hacemos continuas visitas a los barrios de emergencia y sabemos que están formados por campesinos sin tierras, arrojados por el latifundio. Además vamos al mercado y debemos estirar el dinero hasta lo increíble para dar de comer a nuestros hijos… (Legajo 93, s/f, s/p).

El rol de género acentuaba la percepción negativa en tanto la vivencia de la escasez frente al sostenimiento material de la estructura familiar se hacía inteligible a partir de la actuación en un espacio de acción colectiva que demandaba la participación política y asociativa “a la par del hombre”, aunque desde su propio lugar de enunciación.

En efecto, la dimensión experiencial habilitaba lecturas socioeconómicas tanto como sugería horizontes de organización e intervención en los que se evidenciaban los intersticios y las tensiones presentes, incluso, en las prácticas asociativas:

He sido tambero toda la vida, ahora me he unido a la Cooperativa creyendo que así solucionaría mi situación. Pero con el Cooperativismo solo, nada podemos hacer, algunas cooperativas están en manos de grandes productores, jamás llaman a asamblea y hacen y deshacen según sus intereses… Yo tengo un pedazo de tierra. Frente a mi campo hay un enorme latifundio, abierto y abandonado. Pero si mis vacas se pasan al campo vecino, me cobran una multa, hace poco pagué $10.000 por esa causa… es que para la oligarquía el peor crimen es que le coman un poco de su pasto… (A. Castaños, Legajo 93, s/f, s/p).

La insatisfacción frente a las dinámicas complejas de la estructura gremial abría cuestionamientos que, como en el caso de este testimonio, conducían a una narrativa política amarga y denunciante de la asimetría material y social entre los propietarios de grandes extensiones de tierra y los pequeños productores agrarios. En simultáneo, se delineaba la existencia de otro actor rural, correlativa e inevitablemente más precarizado -el peón rural–, al que el arrendatario se entendía unido por lazos de solidaridad y cotidianeidad.

El vínculo entre experiencia vital y reflexión política no se restringía a la condición de escasez y asimetría social, sino que, también, parecía derivar de la propia percepción del espacio y su habitar: las tierras no eran sólo un factor productivo sino, por el contrario, un entorno con el que se establecían relaciones subjetivas. Las palabras de Alberto Condes introdujeron, brevemente, una mirada que hizo explícito su argumento crítico a las ideas de progreso desarrollista en tanto la llanura bonaerense presentaba una realidad de “campo abandonado” y animales ociosos.

Cuando venía de la capital para asistir a esta Asamblea, experimenté -casi puedo decir que sentí en carne propia- el problema del latifundio. ¡Una hora y cinco minutos tardó el tren en atravesar los campos de Dufaur! Es decir, una hora viendo solamente campo abandonado, con algunas vacas aburridas… ¿Qué progreso, qué desarrollo, como dicen los entendidos, puede haber en esta situación? Y no iba a la Patagonia, ni a Siberia: me dirigía a una de las ciudades más importantes de la Provincia de Buenos Aires… (Alberto Cortes, Legajo 93, s/f, s/p).

El desplazamiento terrestre desde la Capital Federal hacia “una de las ciudades más importantes” de la provincia ofrecía una evidencia visual de las grandes propiedades y, a partir de ella, su condena.

Finalmente, el diputado Enrique Angeletti y los líderes de la Mesa Regional ofrecieron al debate las cuestiones específicamente regionales, que entendieron como “aspiraciones locales” (Legajo 93, s/f, s/p): la distribución de los terrenos y su relación con el factor hídrico. En ese sentido, la distinción operó en un sentido más ligado a lo geográfico: mientras el organismo bahiense volvió a reclamar por la construcción del embalse de Huelches, el concejal rionegrino se refirió a la problemática del río Colorado en su tramo medio.

En Río Colorado hay un dique que hace 8 años está abandonado, no se utiliza para riego, no da energía. Los colonos optaron por comprar un equipo termoeléctrico, cansados de promesas… Ahora los terratenientes, entusiasmados por esta ola de “libertad de empresa”, quieren aprovechar en beneficio propio las obras del dique, valorizando así sus tierras abandonadas… las tierras deben ser expropiadas antes que las obras de riego las valoricen, ya que los terratenientes nada hicieron para el progreso de la zona y el dique se construyó con dinero de todos. (Legajo 93, s/f, s/p).

El edil socialista aludía, en efecto, a las obras inconclusas del salto Andersen -ubicado a 70 kilómetros de la localidad rionegrina de Río Colorado-, iniciadas durante el segundo gobierno justicialista y que quedaron suspendidas hasta la década de 1980. En su intervención, dejaba en claro una divergencia fundamental entre “colonos” y “terratenientes”, que, a su entender, presentaban posiciones disimiles frente al problema de provisión de agua que afectaba a la zona. Asimismo, tanto Angeletti como la Mesa advirtieron que las tierras expropiadas en Río Negro y Juan Pradere (provincia de Buenos Aires) estaban “siendo colonizadas por cuenta de terceros, es decir, en beneficio de los terratenientes” (Legajo 93, s/f, s/p), lo que enfatizaba su percepción de la distinción. La discusión en torno a la propiedad volvió sobre el problema del riego pues la entidad local incluyó “la lucha contra la erosión, señalando al latifundio y al arrendamiento como sus principales causales, contra CORFO-entidad al servicio de los terratenientes en la zona de Pedro Luro” (Legajo 93, s/f, s/p) dentro de las conclusiones de la Asamblea, haciendo visible también la existencia de disputas entre las pequeñas localidades que integraban los partidos del sur provincial respecto del usufructo de los recursos hídricos y de las tierras. Los intereses locales, finalmente, insistieron en la necesidad de descentralización económica, señalando la perentoriedad de organizar un mercado de concentración de hacienda en Bahía Blanca, así como cooperativas de crédito y producción, y estimular la industrialización primaria. En este sentido, entonces, el cruce de tensiones se hacía evidente: la Mesa Regional participaba de una discusión territorial -atravesada, también, por un problema infraestructural- en la que introducía variables de diferenciación que oponían los intereses de los colonos a aquellos de los “terratenientes”. Aun cuando estas categorías resultaban difícilmente cuantificables, las intervenciones locales en la Asamblea las empleaban como elemento vincular entre la lucha por la distribución de la tierra y el debate en torno a la injerencia bahiense.

Uno de los corolarios del encuentro -incluso cuando no parece haberse discutido una estructura específicamente asociativa- fue la conformación de un organismo permanente, el Consejo Provincial de Partidarios de la Reforma Agraria, que aglutinaría el capital social y funcionaría a los fines de dar continuidad a las demandas. En este sentido, aunque no se analizará aquí, resulta interesante destacar que el nuevo ente daba lugar a quienes habían participado de la Asamblea como oradores y delegados (Legajo 93, s/f, s/p), con lo que se cohesionaba la instancia vincular efímera lograda en ella y se generaba una asociación que visibilizaría las intenciones regionales interviniendo en la próxima Asamblea Nacional de Partidarios de la Reforma Agraria.

Palabras finales

En las alocuciones de sus organizadores, la Asamblea Provincial de 1962 fue denominada “El grito de Bahía Blanca”, epíteto que funcionó como un homenaje a la movilización conocida como “Grito de Alcorta” (1912) cincuenta años después de su ocurrencia. De ese modo, el encuentro y la participación de los delegados se argumentaban como parte de una interpretación del pasado argentino en la que las acciones de la década de 1960 cobraban significación en términos de agitación social, organización rural y demanda política. Asimismo, la reunión decidió honrar al ingeniero Ricardo M. Ortiz, habiendo transcurrido un año de su fallecimiento. La recuperación de esta figura sumaba sentidos alegóricos a la coyuntura, no sólo porque el agasajado había constituido una figura relevante para el pensamiento económico y dentro de la reflexión teórica de la izquierda argentina, sino también por su vinculación con Bahía Blanca y el debate en torno a su jerarquización sobre la región sureña.20 Los aspectos simbólicos señalados otorgan complejidad al proceso histórico aquí reconstruido, en el que las dimensiones económicas y políticas se entrelazaron de manera estrecha.

Si, tal como afirman sus principales referentes, la historia cultural se concentra en las formas sociales de producción de sentido (Burke, 2006; Chartier, 1992; Serna y Pons, 2003), cabe en algún punto preguntarnos por aquellas significaciones que, en efecto, funcionan de manera operativa sobre las condiciones materiales y las decisiones cotidianas de los individuos. ¿Es posible narrar las prácticas económicas de “sujetos corrientes” observándolas en su complejidad, es decir, como producto de un conjunto de representaciones con las que interactúan de maneras no lineales? ¿Cómo y por qué vías circulan y se reciben aquellos constructos y nociones que provienen de los ámbitos específicos de pensamiento y decisión económica? Y, en especial, ¿cómo funcionaron esas ideas y proyectos al interior de cuerpos sociales heterogéneos en sus autopercepciones y sensibilidades políticas? Este artículo busca dar cuenta de un fenómeno histórico atendiendo a su multiescalaridad y entendiendo que ello es posible a partir de una clave de observación culturalista que atienda a las prácticas en sus vínculos con las representaciones sociales que les otorgaron sentido. Desde este punto de vista, entonces, la movilización social que dio origen y perdurabilidad al accionar de la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes puede ser explicada.

La asociación en torno a la cual ha girado este análisis emergió y se consolidó en un contexto marcado, en términos locales, por las iniciativas que buscaban la jerarquización socioeconómica de Bahía Blanca en la región del sudoeste bonaerense y la Norpatagonia y, en una perspectiva más general, por la aplicación de medidas y políticas de desarrollo y modernización económica que asignan un lugar preferencial a la producción del área pampeana. De esta manera, el accionar social dialogó y discutió con esa doble condición mientras sostenía postulados propios, que planteaban la necesidad de intervención estatal reguladora en una región atravesada por el problema de la sequía y la erosión de los suelos, y denunciaban el peso de los intereses específicos de la élite socioeconómica local. En este intercambio -por momentos, tenso- entre esferas públicas y privadas, la racionalización estatal de la provincia introdujo marcas, límites y posibilidades que, de manera amplia, buscaban dar solución a los problemas de producción y a la crisis social vinculada al acceso a la tierra, a la vez que habilitaban nuevos debates y estrategias de acción colectiva.

La legislación orientada a solucionar el “problema del latifundio” convergió con aquella enfocada en maximizar el aprovechamiento de los cursos fluviales -cuestiones fundamentales en el sudoeste bonaerense-, a la vez que debió articularse con la concertación de acuerdos que respondieran a los conflictos interprovinciales derivados de la condición orográfica y administrativa del río Colorado. En ese sentido, la práctica estatal osciló entre la promulgación de normas que apuntaban a la expropiación y el fraccionamiento de las grandes extensiones rurales regables y la aplicación de estrategias de ordenamiento en las que el capital privado compartía responsabilidades y beneficios con la esfera pública. La creación de CORFO, en efecto, signó de manera profunda a los partidos del sur provincial: su existencia y gravitación se constatan hasta la actualidad.

En ese marco, las intervenciones de la Mesa Regional, y particularmente de la Asamblea Provincial por la Reforma Agraria, asumieron sentidos ideológicos y sociales. Sus interpelaciones al Estado canalizaron demandas por la transformación en el sistema de tenencia de la tierra derivadas de la participación en ella de militantes de las izquierdas y el sindicalismo agrario, que compartían espacios de sociabilidad con pequeños productores y arrendatarios y que reclamaban por políticas públicas que favorecieran su posición en la estructura de producción agraria regional. Asimismo, la adopción de estrategias de agregación y sociabilidad trascendía su diversidad social y ocupacional en tanto se reconocían mutuamente como parte de un sector desfavorecido. Esas prácticas les permitieron recortarse con nitidez en el mundo social pues generaron un espacio de enunciación política que soslayaba sus diferencias internas a la vez que los distinguía y enfrentaba con otros sectores sociales que, vinculados a la élite socioeconómica bahiense, identificaban como “terratenientes”.

Fuentes documentales

Asesoría Provincial de Desarrollo (1970). Atlas de Planeamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Conferencia Río Colorado. Anales de la reunión celebrada en Santa Rosa el 29 y 30 de agosto de 1956. Reeditado en 2009 por la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa. https://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Publicaciones/Libro%20ConferenciaRioColorado%20%20.pdf

Documentos de la DIPPBA (1952-1965). Mesa D(E), Legajo 93, referidos a la Mesa Regional Pro Bahía Blanca y Zonas Confluentes. [Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria]

Documentos de la DIPPBA. Factor “C” nº 188. [Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria]

La Nueva Provincia (23 de octubre de 1958). “La Mesa Regional y las obras del Embalse de Huelches en el Colorado”. Archivo familiar Domingo Pronsato.

Decreto-Ley 867 (1957). Provincia de Buenos Aires. https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/includes/dec_completo_2017.php?vnroley=L1957/00867

Decreto-Ley 24361 (1957). Provincia de Buenos Aires. https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/includes/dec_completo.php?vnroley=L1957/24361

Ley Nº 5286. Provincia de Buenos Aires. https://normas.gba.gob.ar/documentos/Bo7vpFzB.html

Ley Nº 5262 (1948). Provincia de Buenos Aires. https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1948/5262/9986

Ley Nº 6245 (1960). Provincia de Buenos Aires. https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1960/6245/8843

Ley N° 6257 (1960). Provincia de Buenos Aires. https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1960/6257/9006

Referencias

Acha, O. y Quiroga, N. (2015). Asociaciones y política en la Argentina del siglo veinte. Entre prácticas y expectativas. Buenos Aires: Prometeo.

Agesta, M. (2016). Páginas modernas: Revistas culturales, transformación social y cultura visual en Bahía Blanca, 1902-1927. Bahía Blanca: EdiUNS.

Agesta, M., Clemente, A. y López Pascual, J. (2018). Notas sobre el uso del concepto de sociabilidad en la historiografía argentina reciente: entre las tramas de lo cívico y las dinámicas sociales. En M. Cernadas, M. Agesta y J. López Pascual (Eds), Amalgama y distinción. Culturas políticas y sociabilidades en Bahía Blanca (pp. 331-358). Bahía Blanca: EdiUNS.

Agesta, M., Cernadas, M. y López Pascual, J. (Eds.). (2018). Amalgama y distinción. Culturas políticas y sociabilidades en Bahía Blanca. Bahía Blanca: EdiUNS.

Agulhon, M. (2009). El círculo burgués. La sociabilidad en Francia. 1810-1848. Buenos Aires: Siglo XXI.

Ascolani, A. (2022). La acción agraria del Partido Comunista de la Argentina durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962). Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, XI(21), 37-57. https://www.archivosrevista.com.ar/numeros/index.php/archivos/article/view/370

Bandieri, S. (2021). Microhistoria, Microanálisis, Historia Regional, Historia Local. Similitudes, diferencias y desafíos teóricos y metodológicos: Aportes desde la Patagonia. Anuario del Instituto de Historia Argentina, 21(1), e133. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12797/pr.12797.pdf

Bandieri, S. y Blanco, G. (2012). Promesas incumplidas: hidroenergía y desarrollo agrario regional en la norpatagonia argentina. Estudios Rurales. Publicación del Centro de Estudios de la Argentina Rural, 1(2), 148-171. https://estudiosrurales.unq.edu.ar/index.php/ER/article/view/239/618

Blanco, M. (2001). Peronismo, mercantismo y política agraria en la Provincia de Buenos Aires (1946-55). Mundo Agrario, 1(2), primer semestre. https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv01n02a03/1575

Bordegaray, M. (2008). Ciudadanía y género en el mundo rural: El caso de la Unión de Mujeres de la Argentina y las “campesinas” durante el peronismo (1943-1955). Trabajos y Comunicaciones, 34. https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TYC2008n34a11

Bracamonte, L. (2020). Mujeres y asistencia en Bahía Blanca: la perspectiva estatal (1918-1920). PolHis, 26(13), 93-122. https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/14

Burke, P. (2006) ¿Qué es la Historia Cultural? Barcelona: Paidós.

Cernadas, M. y Bracamonte, L. (2018). La sociedad bahiense: evolución poblacional, movimientos inmigratorios y formas de sociabilidad. En M. Cernadas y J. Marcilese (Eds.), Bahía Blanca, siglo XX. Historia política, económica y sociocultural (pp. 103-151). Bahía Blanca: EdiUNS.

Chartier, R. (1992). El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y representación. Barcelona: Gedisa.

Cimatti, B. (2023). Camisas negras en Bahía Blanca. Sociabilidad política, identidad étnica y diplomacia cultural fascista en el sudoeste bonaerense (1926-1939). Rosario: Prohistoria.

Cohen, J. L. y Arato, A. (1992). Sociedad civil y teoría política. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Costantini, F. (2022). Los empresarios de la Liverpool sureña. Trayectorias, redes y negocios en Bahía Blanca (1884-1914). Rosario: Prohistoria.

Costantini. F. y Heredia Chaz, E. (2018). El progreso en cuestión: sectores productivos, política económica y conflictividad social. En M. Cernadas y J. Marcilese (Eds.), Bahía Blanca, siglo XX. Historia política, económica y sociocultural (pp. 153-206). Bahía Blanca: EdiUNS.

De Arce, A. (2011). "En el hogar campesino está la grandeza de la economía nacional" Trabajo e identidades de género en el agro argentino (1930-1943). Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, 81, septiembre-diciembre, 129-157. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319127440006

Di Stéfano, et al. (2002). De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en argentina 1776-1990. Buenos Aires: Edilab.

Fernández, S. (2018). La historia regional y local, y las escalas de investigación. Un contrapunto para pensar sobre desafíos historiográficos. Quinto Sol, 22(3), septiembre-diciembre. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/160154/CONICET_Digital_Nro.07faae2a-4275-480c-8332-58a7cdefe3be_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Fittipaldi, R. et al. (2018). Geografía de Bahía Blanca. La conformación del espacio urbano en el siglo XX. En M. Cernadas y J. Marcilese (Eds.), Bahía Blanca, siglo XX. Historia política, económica y sociocultural (pp. 15-36). Bahía Blanca: EdiUNS.

Gelman, J. (Coord.). (2006). La historia económica argentina en la encrucijada: balances y perspectivas. Buenos Aires: Prometeo.

Guarín-Martínez, Ó. (2014). La sociabilidad política: un juego de luces y sombras. Memoria y Sociedad, 14(29), 25-36. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/memoysociedad/article/view/8253

Hora, R. (2018). El latifundio como idea: Argentina, 1850-2010. Población y sociedad, 25(2), 55-82.

Lattuada, M. (1986). La política agraria peronista (1943-1983). Buenos Aires: CEAL.

Lázzaro, S. (2008). Estado, desarrollo y reforma agraria en la provincia de Buenos Aires (1958-1962). Anuario del Centro de Estudios Históricos «Prof. Carlos S. A. Segreti», 8, 85-106. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuarioceh/article/view/23196

Lázzaro, S. B. (2012). El desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 y 1960. Secuencia, 84, septiembre-diciembre, 127-160. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90733

Lázzaro, S. B. (2013). Inequidad rural, desarrollismo y políticas de reforma agraria. El caso de la Provincia de Buenos Aires en la década de 1950. Revista de Historia Americana y Argentina, 48(2), 153-192. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10783/pr.10783.pdf

Lázzaro, S. B. (2017). La burguesía agropecuaria pampeana y sus estrategias defensivas frente a la acción estatal y la conflictividad social, 1955-1976. Revista Theomai, 36, 43-60. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/89588

López Pascual, J. (2016). Arte y trabajo. Imaginarios regionales, transformaciones sociales y políticas públicas en la institucionalización de la cultura en Bahía Blanca (1940-1969). Rosario: Prohistoria.

López Pascual, J. (2017). Materia y forma: análisis empírico para una tipología del asociacionismo cultural a mediados del siglo XX (Bahía Blanca, 1940-1970). VII Jornadas de Investigación en Humanidades: homenaje a Juan Carlos Garavaglia [mimeo].

López Pascual, J. (2023). La instantánea del debate. Estrategias y prácticas de sociabilidad de Bahía Blanca en el proceso socioeconómico del sudoeste bonaerense (Argentina, 1949). Estudios del ISHIR, 13(36). https://doi.org/10.35305/eishir.v13i36.1725

Marcilese, J. B. (2009). Sociedad Civil y peronismo: los clubes deportivos en el período 1946-1955. Recorde: Revista do História do Esporte, 2(2).

Marcilese, J. (2010). Las asociaciones profesionales de la provincia de Buenos Aires durante los años del primer peronismo (1946-1955). Historia Unisinos, 14(2), 213- 323. https://doi.org/10.4013/htu.2010.142.09

Mateo, G. (2002). El cooperativismo agrario en la provincia de Buenos Aires (1946-1955). Mundo agrário, 2(4). https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v02n04a03/1526

Mateo, G. (2019). Asociación de Cooperativas Argentinas y Agricultores Federados Argentinos: dos buenos ejemplos de la transición en el cooperativismo agrario argentino. Áreas. Revista internacional de Ciencias Sociales, 39, 29-44. https://doi.org/10.6018/areas.408271

Murmis, E. P. (2016). El Partido Comunista en el movimiento obrero argentino durante la “Revolución Libertadora”: del golpe de estado a la alianza entre el sindicalismo comunista y peronista (1955-1958). Revista Izquierdas, 28, 114-136. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000300005

Murmis, E. P. (2020). El sindicalismo comunista en la reorganización del movimiento obrero: hacia la formación del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) en 1958-1959. e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 18(72). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496463430002

Olivera, G. (2004). La Federación Agraria Argentina y la cuestión del cooperativismo en la Argentina peronista. Ciclos, año XI, 14(27). http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v14_n27_05.pdf

Olivera, G. (2008). El cooperativismo agrario, los chacareros y la renovación de la historia rural. e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 6(22), 31-48. https://www.redalyc.org/pdf/4964/496451237003.pdf

Orbe, P. (2007). La política y lo político en torno a la comunidad universitaria bahiense (1956-1976). Estudio de grupos, ideologías y producción de discursos (Tesis doctoral inédita, mimeo]. UNS, Bahía Blanca, Argentina.

Raffestin, C. (2019 [1980]). Pour une geographie du pouvoir. Nouvelle édition [en ligne]. Lyon: ENS Éditions. http://books.openedition.org/enseditions/7627

Serna, J. y Pons, A. (2003). En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis. Contribuciones desde Coatepec, 4. https://www.redalyc.org/pdf/281/28100403.pdf

Tortti, C. (30 de mayo – 1 de junio de 2007). El peronismo, la revolución cubana y las transformaciones de la identidad socialista a principios de los sesenta. I Jornadas Nacionales de Historia Social, La Falda, Córdoba. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9667/ev.9667.pdf

Valobra, A. M. (2005). La UMA en marcha. El Partido Comunista Argentino y las tradiciones y estrategias de movilización social en el primer gobierno peronista: el caso de la Unión de Mujeres Argentinas (UMA). Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 30(60), 155-182. https://www.academia.edu/7950648/La_UMA_en_marcha_El_Partido_Comunista_Argentino_y_las_tradiciones_y_estrategias_de_movilizaci%C3%B3n_social_en_el_primer_gobierno_peronista_el_caso_de_la_Uni%C3%B3n_de_Mujeres_Argentinas_UMA_

Notas

Recepción: 09 Octubre 2023

Aprobación: 03 Mayo 2024

Publicación: 01 Diciembre 2024